LES SOUS-MARINS FRANÇAIS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

En 1939, la France est la deuxième puissance navale d’Europe. À la différence des navires de surface qui connaissent un sort tragique et participent peu au conflit, les sous-marins français prennent une part active aux combats tout au long de la guerre durant laquelle ils payeront un lourd tribu.

Le sous-marin Poncelet, juin 1939

À un moment où la guerre éclate, la France dispose de la troisième flotte sous-marine après la Grande-Bretagne et l’Italie. Celle-ci se divise en deux types de navires, d’une part les grands sous-marins océaniques dont 9 de la classe Requin (1 100 tonnes) et 29 de la classe redoutable (1 500 tonnes), et d’autre part, les 40 sous-marins côtiers de 600 à 630 tonnes des classes Sirène, Ariane, Circé, Argenaute, Diane, Orion, Minerve, Aurore et Saphir. La Marine nationale dispose également du plus grand sous-marin croiseur au monde, le Surcouf, de 3 300 tonnes, et équié de deux canons de 203 mm. La flotte sous-marine française souffre cependant de problèmes majeures, en effet, les sous-marins océaniques ont été mis en chantier dans les années vingt et ne disposent pas d’équipements modernes, notamment en matière de détection.

Le sous-marin Minerve en Grande-Bretagne , juillet 1940

De plus l’usure des machines les rend peu fiables et demande d’importants travaux de réparations. Les petites unités de 600 tonnes ont été conçues pour des tâches de défense cotière et ne sont pas aptes à remplir de longs trajets. Enfin, le Surcouf, fierté des sous-mariniers français, n’a que peu de valeur tactique. Lourdement armée, il ne dispose pas d’une vitesse suffisante pour lutter contre les navires de guerre allemands, peu nombreux mais très modernes.

Lorsque l’Allemands envahit la Pologne, les forces franco-britanniques mettent en place un blocus contre le IIIe Reich. Avec la menace que fait peser l’entrée en guerre de l’Italie, les deux alliés se répartissent les secteurs d’opération. Pendant que la Royal Navy concentre ses bâtiments en mer du Nord, les trois-quarts des sous-marins français sont basés en Méditérranée. Les unités restantes, basées à Brest, à Cherbourg et dans les colonies. Sont quant à elles, chargées de traquer les derniers navires de commerce allemands. Ainsi, le Poncelet, un océanique de 1 500 tonnes, parvient à capturer, le 29 novembre 1939, près des Açores, un cargo allemand et à le ramener le 3 octobre à Casablanca. Au cours de la drôle de guerre, les sous-marins français sont employés dans différent types de missions avec un résultat mitigé. Le faible nombre de navires ennemis dans l’Atlantique combiné à l’absence de radar rende inutiles les longues patrouilles des submersibles alliés. L’Amirauté décide alors de fournir des sous-marins océaniques pour escorter des convois, mais là encore, les résultats ne sont pas ceux escomptés. À de nombreuses reprises, les navires escortés signalent la présence d’U-Boote alors qu’il s’agit d’escorteurs français. En mai et juin 1940, plusieurs sous-marins français sont envoyés en mer du Nord pour appuyer la flotte sous-marine britannique en charge du blocus des côtes allemandes. Au cours de cette dernière mission, le Rubis, qui participe à des opérations de mouillage de mines en Norvège, coule sept navires, mais durant cette même période, la Doris est torpillée pa l’U-9.

L’équipage d’un sous-marin britannique acclamé par la foule à son retour de mission dans les fjords de Norvège, avril 1940

En juin 1940, l’entrée en guerre de plus de 90 sous-marins de la Regia Marina italienne laisse prévoir un grand nombre de difficultés pour la cinquantaine d’unités françaises basées en Méditérranée. Les sous-marins français sont déployés pour des missions de couverture des flottes de surface, de protection des côtes françaises et de patrouille au sud de la péninsule italienne, afin de couper les communications avec la Lybie. La marine italienne cherche quant à elle, à préserver sa flotte de guerre. De fait les véritables menaces pour les submersibles français sont les avions basés à terre et les mines. Le 16 juin, suite à une erreur de navigation, le Morse est touché par une mine française et coule près de Sfax, ne laissant aucun survivant parmi les cinquante-trois membres d’équipage. Le 18 juin, Brest est occupé, suivi de Cherbourg le lendemain. À Brest, 5 sous-marins de 1 500 tonnes, 9 de 600 tonnes ainsi que le Jules Verne parviennent à prendre la mer malgré la Luftwaffe. Le Surcouf, également à Brest, fini par quitter le port malgré des avaries et se dirige vers Plymouth, alors que les ordres de l’amiral Darlan était de rejoindre un port français ou de se saborder. Cette dernière option est choisie pour l’Agosta, le Ouessant, le Pasteur et l’Achille qui sont en carénage.

À Cherbourg, quatre sous-marins évacuent la base mais quatre autres unités en construction dans les chantiers navales sont détruites. Au total, près de 80 navires de guerre quittent la métropole pour rallier les ports des colonies ou la Grande-Bretagne. Après l’armistice du 22 juin, les Britanniques nourricent de grandes inquiétudes quant au sort de la flotte française. Afin d’éviter que cette dernière tombe aux mains des Allemands, le premier ministre Winston Churchill déclenche le 3 juillet, l’opération Catapult. Celle-ci consite à s’assurer par la force le contrôle des navires français basés dans les ports britanniques ou les colonies françaises.

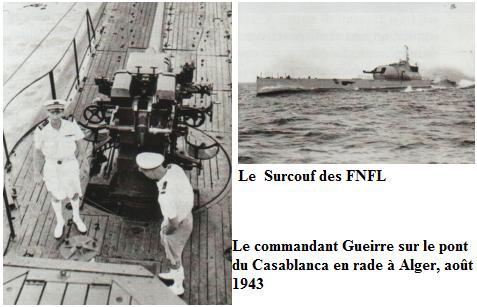

Le sous-marin le Surcouf dans le port de Saint-Pierre et Miquelon, octobre 1941

Les sous-marins Orion, Ondine, Junon et Minerve, qui ont trouvé refuge dans les ports anglais, sont quant à eux investis par les soldats anglais. À Plymouth, une fusillade éclate à bord du Surcouf et se solde par trois morts. À Contrario, à Dundee, le Rubis, qui vient tout juste de rentrer de mission, n’est pas investi par les britanniques, l’équipage s’étant prononcé pour le ralliement à de Gaulle. Au même momment, à Mers el-Kebir, après l’échec des négociations, une escadre britannique ouvre le feu, coule un destroyer, endomage trois autres navires. Quelques jours plus tard, à Alexandrie où est stationnée la Force X, l’amiral Cunningham et l’amiral Godfroy parviennent à trouver un accord permettant la neutralisation de la flotte française.

Avant Mers el-Kébir, l’amiral Darlan avait donné l’ordre à ses unités de regagner leur port d’attache pour y être désarmées conformément aux conditions d’armistice. Cependant, aprè le 3 juillet, les Allemands autorisent la France à employer ses bâtiments pour protéger ses colonies. C’est dans ce contexte que le Béveziers et le Sidi-Ferruch rallient Dakar où sont déjà stationnés le Persée et le Poncelet. Après le ralliement de l’Afrique équatoriale française, De Gaulle et Churchill se tournent vers l’Afrique Occidentale française. Le 23 septembre, une escadre anglo-gauliste se présente devant Dakar mais ne parvient pas à rallier la ville. Les Britanniques ouvrent le feu sur la cité et son port. L’Ajax, qui vient de remplacer le Poncelet, et le Persée appareillent. Ce dernier parvient à toucher le croiseur Cumberland sans le mette hors de combat. Ne pouvant plonger à cause des faibles fonds, le Persée est touché à plusieurs reprises et coule, l’Ajax connait un sort similaire.

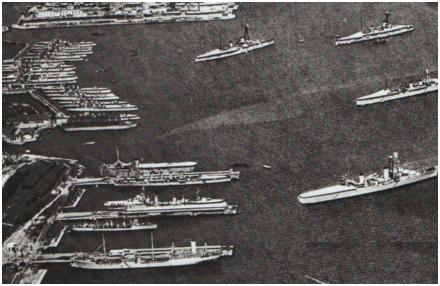

La flotte de la marine française dans la rade de Toulon au début de la guerre

Grenadé plusieurs fois, il fini par couler le 24 septembre. Ce même jour, le Béveziers et le Sidi-Ferruch entrent en action. Le lendemain le Beveziers réussit à torpiller le cuirassé Resolution qui restera hors service pendant près d’un an. Les Britanniques décident alors de se retirer des combats. Un mois et demi plus tard, les français libres couvert cependant par la Royal Navy lance une attaque sur Libreville afin d’obtenir le ralliement du dernier territoire d’Afrique equatoriale française. Le 1 500 tonnes Poncelet est pris en chasse puis coulé par les britanniques. Son équipage parvient à évacuer mais le commandant Bertrand de Saussine reste volontairement à bord et disparaît avec son navire.

L’année 1942 sonne le glas de la flotte sous-marine de Vichy, le 5 mai les Britanniques lancent une attaque sur Madagascar. Dès le premier jour, le Béveziers est coulé dans le port de Diego Suarez par des avions torpilleurs alors qu’il tentait d’appareiller. Deux jours plus tard, le Héros est coulé en pleine mer par les Swordfish, et le Monge, le 8 mai. Quelque mois plus tard, lorsque les Alliés, déclenchent l’opération Torch, les submersibles français connaissent de lourdes pertes. À Alger, le Caïman et le Marsouin parviennent à rallier Toulon. Mais à Oran, l’Actéon et l’Argonaute sont coulés à la grenade. Pire, quatre sous-marins sont sabordés dans le port (L’Ariane, le Cérès, le Danaé et le Pallas), et seul le Fresnel parvient à gagner Toulon. Mais les pertes les plus importantes ont lieu à Casablanca où sept sous-marins (le Sidi Ferruch, le Sibylle, l’Oréade, le Psyché, l’Amphitrite, la Méduse et le Conquérant) sont coulés sur les onze présents. La libération de l’Afrique du Nord entraîne l’invasion de la zone libre par les Allemands. Le 27 novembre, ces derniers entrent dans Toulon et se dirige vers le port, alors que la quasi-totalité des navires se sabordent, cinq sous-marins tentent d’échapper au piège. Le Vénus sort en premier mais se saborde au large, il est suivi par le Casablanca et le Marsouin qui sont triomphalement accueillis à Alger. Vient ensuite l’Iris qui trouve refuge en Espagne avant de rallier Oran.

L’amiral Darlan lors de manœuvre en Méditerranée

En tout 12 sous-marins se sont sabordés à Toulon, certains comme le poincaré seront renfloués. Dernier évènement tragique de cette année 1942, les Allemands envahissent la Tunisie en réaction Torch, avec la prise de Biserte, neuf sous-marins sont pris intacts. Le ralliement des colonies françaises et des sous-marins de Toulon au général de Gaulle, permet aux forces navales de la France libre (FNFL) de passer de trois à quinze submersibles. En effet durant l’été 1940, cinq unités ont rallié les FNFL : le Rubis, la Minerve, le Junon, le Narval et le Surcouf, cependant ses deux derniers furent perdus dans des accidents tragiques. Le Narval qui opérait depuis Malte fut coulé en décembre 1940 par une mine italienne. Quant au Surcouf, après une difficile remise en condition, il participa au ralliement de Saint-Pierre et Miquelon en décembre 1941. Inapte à combattre dans des mers fermées, il fut envoyé dans le Pacifique. Alors qu’il se trouvait dans la mer des Caraïbes, il fut percuté et coulé par un cargo américain dans la nuit du 18 au 19 février 1942. Une stèle sur une jetée de Cherbourg commémore aujourd’hui la mort des sous-mariniers du Surcouf.

Mers el-Kebir, la marine britannique attaque une escadre de la marine française, 3 juillet 1940

À l’été 1940, le retour à la guerre des sous-marins ralliés à la France libre ne s’est pas fait sans difficulté. En effet, l’anglophobie de certains marins français et la stupeur causée par l’opération Catapult n’ont pas vraiment aidé les sous-mariniers à rejoindre massivement les FNFL, et il fallut donc recruter et former de nouveaux équipages. A cet obstacle moral s’ajoutait un obstacle matériel. Les arsenaux britanniques ne disposaient pas de pièces de rechange et de munitions adaptées aux sous-marins français. La première unité à reprendre le combat fut le Rubis, qui faute de mines françaises, fut employé comme sous-marin d’attaque pendant quatre mois. Cependant sa vitesse trop faible donna des résultats insuffisants. Les britanniques parvinrent toutefois à le modifier pour qu'il puisse utiliser des mines Vickers Armstrong.

Pendant cinq années, le Rubis opéra quasiment sans interruption près des côtes et dans les fjords de Norvège : il largua 683 mines et envoya par le fond 22 navires. Regroupé dans la IXe flotille britannique, les sous-marins Junon et la Minerve sont employés dans des missions de patrouille et de protection dans la bataille pour les convois de Mourmansk. Régulièrement, ils mènent des opérations spéciales de débarquement de commandos et de matériel au profit de la résistance norvégienne. C’est notamment dans ce cadre que le 11 septembre 1942, la Junon participe à la bataille de l’eau lourde. Il s’agit d’empêcher l’Allemagne d’obtenir les éléments nécessaires à la fabrication d’une arme atomique. Le sous-marin FNFL dépose un commando chargé de faire sauter une usine. La mission est une réussite totale.

Sabordage de la flotte française à Toulon, 27 novembre 1942

Pendant ce temps en Méditérranée les rares unités échappées du sabotage sont rapidement réutilisées. Dès le 14 décembre 1942, le Casablanca mène une opération spéciale en Corse y transportant armes, munitions et hommes. Les autres sous-marins français en Méditerranée effectuent des patrouilles et participent à des opérations spéciales sur les côtes françaises et espagnoles, immobilisé pendant trois ans dans le port d’Alexandrie, le Protée reprend du service en 1943. Le 23 novembre, il parvient à couler un cargo allemand au large de Saint-Tropez avant de participer à un débarquement d’agents en Espagne le 5 décembre. Alors qu’il opère en surface dans les environs de Cassis, le 29 décembre, il subit des tirs venant de la terre. Le sous-marin plonge pour y échapper, ignorant alors qu’il se trouve en fait dans un vaste champ de mines. Touché au niveau du kiosque, le submersible disparaît avec tous son équipage. L’Épave est retrouvée en 1995 et déclarée sépulture maritime par la Marine nationale.

Privées de chantiers navales, les FNFL ne peuvent compter que sur leurs maigres ressources pour remplacer les unités perdues. En novembre 1943, un accord franco-britannique permet à la France libre d’emprunter trois sous-marins à la Royal Navy : le Curie, le Morse II et la Doris. Des submersibles neuf bien plus modernes que les antiques 1 500 tonnes construites dans les années vingt. Les 2 et 3 octobre 1944, le Curie attaque deux convois allemands, coule trois navires et en un touche un quatrième.

Capture de trois espions nazis par le sous-marin le Dauphin

À la fin de la guerre, la flotte sous-marine française libre est bien mal en point. Toutes les unités d’avant 1940 sont à bout de souffle. Sur 78 bâtiments en 1939, on compte un douzaines de rescapées à la fin de la guerre. Parmi les 29 sous-marins de 1 500 tonnes qui ont été engagés durant la guerre 11 d’entre-eux ont été coulés en opération et cela, durant tout le conflit. En 1946, le Curie, le Morse II et la Doris ont été rendus à la Royal Navy mais dans le même temps, la France récupèrent six U-Boote capturés. Le renouveau des submersibles français viendra avec l’arrivée des unités de la classe Aurore dont la production avait été stoppée en 1940 par l’avancée allemande.

LES LIBÉRATEURS DE L’OUTRE-MER

La libération de Paris consacrée à L’Outre-mer français dans la guerre 39-45 rappelle l’importance de la contribution des hommes et des femmes des colonies à la Libération de la France.

Le général De Gaulle remet la Croix de la Libération à E. de Larminat, F. Eboué, J. Kerléo et D. Kosseyo, Brazzaville, juillet 1941

On ne peut ignorer que les soldats venus d’Afrique, notamment les tirailleurs algériens et sénégalais, se sont courageusement illustrés dans les armées de la France libre, contribuant à la Libération de la France et de l’Europe. Mais on a tendance à occulter le fait que d’autres ressortissants de l’Empire français provenant de Madagascar, de Guyane, des Antilles, d’Indochine ou d’Océanie avaient répondu présent à l’appel du général de Gaulle. Une réalité qui met en évidence l’exposition au musée du général leclerc de Hautecloque et de la Libération de Paris, et dont l’un des mérites est de rappeller la variété et la complexité de l’engagement au sein d’une France libre qui n’aurait pu se constituer sans l’aide des peuples coloniaux.

Suprevisée et organisée par l’historienne Christine Levisse-Touzé directrice du musée. Avec ses 62 millions d’habitants répartis sur plus de 12 millions de km2, l’Empire coloniale français constitue une force majeure, et ce, dès la mobilisation de 1939. Les Coloniaux, parmi lesquelles 10 000 Nord-Africains et 35 000 sénégalais mais aussi des Indochinois, représente plus de 10% des soldats mobilisées du nord au sud de la France durant la drôle de guerre. Tout en insistant sur certains aspects méconnus, par exemple les pérégrinations de ces soldats venus d’Indochine, qui après la débâcle de 1940, s’emploient en France à divers travaux notamment agricoles, L’engagement de personnalités embématiques. Y est particulièrement mis en honneur Félix Eboué, Gyuanais, nommé gouverneur du Tchad en 1938 par le ministre des colonies, Georges Mandel.

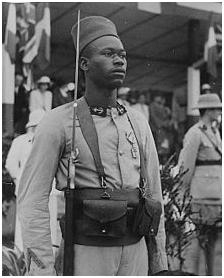

Brazzaville, Afrique-Équatoriale française, 1942. Un tirailleur qui a été décoré de la Croix de la Libération par le général Charles de Gaulle

Premier administrateur noir à accéder aux fonctions de gouverneur général, il fait connaître le 29 juin au général De Gaulle, sa volonté de poursuivre la guerre. Son action va permettre le ralliement du Tchad le 26 août 1940. Devenu gouverneur général de l’Afrique équatoriale française en juillet 1941, il est le premier Français d’Outre-mer à être fait Compagnon de la Libération par de Gaulle en 1941 et fonde, le 18 juin 1943 radio Brazzaville qui émettra des messages de la France libre. Mort en 1944, ces cendres seront tranférées au Panthéon en 1949 en même temps que celles de Victor Schoelcher, qui fit abolir l’esclavage en 1848.

Raphaël Onana jeune milicien à droite, à 20 ans, en compagnie d'un camarade. Ces deux soldats sont camerounais et font pourtant partie des Tirailleurs sénégalais

Moins illustre, le destin du tirailleur sénégalais Dominique Kosseyo, à qui de Gaulle remet la Croix de la Libération à Brazzaville le 14 juillet 1941 et qui sera de tous les combats jusqu’à la reddition de l’Allemagne. Les femmes ne sont pas oubliées, notamment celles qui se sont engagées dans le corps des volontaires féminines de la France libre, créé par de Gaulle à Londres le 7 novembre 1940. Parmi elles, Raymonde Teyssier-Jore, canaque de Nouvelle-Calédonie qui a servi en Afrique. Enfin, début 1942 ce sont des femmes de St-Pierre et Miquelon qui rejoignent les forces navales françaises libres (FNFL), puis plus tard des Antillaises.

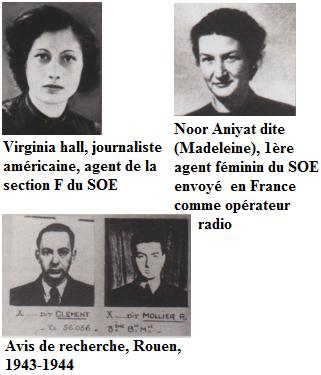

LES GUERRIERS DE CHURCHILL

Chargés par Churchill de mettre le feu è l’Europe durant la Seconde Guerre mondiale, les agents secrets du Spécial Opérations Exécutive vont participer à la Libération de la France. Formés en Grande-Bretagne, ses 13 000 agents dont 3200 femmes auront pour tâche de soutenir et d’armer le combat contre Hitler et ses alliés dans le monde entier. On se rappellera le rôle majeur de ces héros de l’ombre.

Entraînement d’agents du SOE, Grande-Bretagne, 1941

C’est le 22 juillet 1940 qu’est créé dans la plus grande discrétion le Special Opération Exécutive (SOE). Dépendant du ministre de la Guerre économique de Hug Dalton, il est constitué d’un amalgamme de trois orgasnisations ayant connu, depuis deux ans, des succès très mitigés dans le domaine de la propagande et du sabotage : la division E.H. du Foreign Office, le MI (R) du ministère de la Guerre et la section D du SIS. Ce tout nouveau SOE est chargé par Churchill de mettre le feu à l’Europe alors que la Grande Bretagne s’attend encore à l’invasion allemande et n’a pratiquement plus un seul agent sur le continent européen, en outre, il est très mal vu du War Office, de l’Amirauté, du ministère de l’Air et surtout du service secret SIS, qui considèrent tous ce ramassis de dangereux amateurs comme un concurent susceptible de les priver de ressources matérielles et d’officiers de valeur.

Avion Lyslander pour le parachutage et la récupération d’agents dans les pays occupés

Mais depuis la guerre des Boers et les conflits en Irlande, le nouveau Premier ministre de la Défense Winston Churchill a un faible pour les opérations subversives et il veille jalousement à ce que sa nouvelle création ne soit pas étouffée dans l’œuf par les rivalités internes. Le SOE qui s’installe à la fin d’octobre 1940 au 64, Baker Street une rue rendue célèbre par Sherlock Holmes a pour premier directeur sir Frank Nelson, député conservateur et ancien gérant d’une maison de commerce en Inde; son successeur sera Charles Habro, directeur d’une grande banque de la City. C’est sans doute pourquoi leur organisation recrute autant d’hommes d’affaires, de bamquiers et d’avocats que de militaires pour siéger à son Conseil d’administration, composé d’une quinzaine d’hommes qui fonctionnera assez exactement sur un modèle entrepreneurial.

En tout cas l’entreprise qui a pour vocation d’exporter le sabotage et la subversion a d’emblée dans la capitale londonnienne des succursales couvrant tout l’Europe occupée. Ce sont les quatorze sections pays, allant de la Norvège à l’Italie en passant par les Pays-Bas, la Belgique, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et même l’Allemagne. Elle a, en outre, des sections de liaisons aérienne, d’entraînement et de communications clendestines en plus de ses six missions et directiria, dont un au Caire et l’autre à Delhi.

Celui du Caire contrôlera les activités subversives en Abyssinie et dans les Balkans notamment en Grèce et en Yougoslavie; celui de Delhi deviendra plus tard la base de la Force 136 contre les Japonais. La première tâche de cette entreprise de subversion multinationale est naturellement de trouver des hommes ayant l’habileté, la discrétion, le goût du risque, les dons de meneurs et le sens pédagogique pour faire de bons agents et bon entraîneurs d’hommes. En plus il leur faut en plus de grandes compétences linguistiques : un agent égaré en Norvège en France ou en Hongrie avec un accent du Yorkshire ou du Lancashire resterait peut de temps en liberté dans un pays occupé. Ces pourquoi les différentes sections cherchent avant tout à recruter des nationaux, des binationaux ou des Britanniques ayant travaillé suffisament longtemps dans lea pays-cibles pour passer inapeçus. Une fois repérés, ces oiseaux rares doivent parfois être soustraits discrètement à l’autorité de leurs propres gouvernements en exil; il s’agit de leur faire subir un entraînement d’une dureté inconnue même dans l’armée : après être passés par la formation préliminaire ou par le comité d’évaluation, les stagiaires regroupés par nationalités apprennent à opérer sur tous les terrains, de jour comme de nuit, et par tous les temps, à tuer en silence, à utilisés toutes sortes d’armes à feu et à manier divers explosifs comme le tout nouveau plastic; on leur enseigne le morse, les tactiques de raids les procédés de destruction d’ouvrages et de matériel ferroviaires, ainsi que les méthodes de sécurité, de camouflage et d’évasion, avant d’envoyer les rescapés ce ces épreuves à l’école de parachutisme.

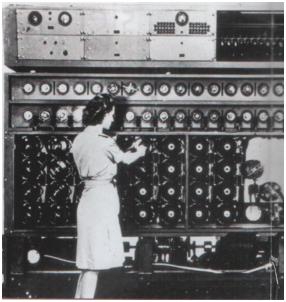

Machine à décryptage Ultra des services britanniques

Certains ont affirmé par la suite que la formation était trop courte, mais personne ne lui a reproché de n’être pas intentise. Pour le SOE, il ne suffit pas d’avoir des agents bien entraînés : encore faut-il les déposer au bon endroit et au bon moment, là où ils auront le plus de chance de saboter la machine de guerre allemande, tout en formant des réseaux capables de participer à l’assaut final. En fait, la première difficulté vient précisément de cette double mission, ainsi que l’expliquera le troisième chef do SOE, le général Colin Gubbins : Pour constituer des armées secrètes il faut éviter toute activité de nature à éveiller les soupçons des Allemands; or le fait d’entreprendre des actions offensives ne pouvait qu’attirer l’attention de la Gestapo et de la SS, les amenants ainsi à redoubler de vigilance. Les autres difficultés ne sont pas moindres. La RFA et la Royal Navy réchignent à mobilisé des moyens de transports pour convoyer des hommes et des matériels vers des missions dont ils perçoivent d’autant moins l’intérêt qu’elles sont ultrasecrètes; le M16, dont le chef Stuart Menzies, n’a même pas été consulté lors de la création du SOE, s’ingénie à faire obstacle à ces opérations, et obtient même des autorités qu’il soit tenu à l’écart de certains secteurs comme la Bretagne, où ses réseaux de renseignement sont déjà bien implantés; enfin et surtout, les relations avec les gouvernements en exil sont délicats : la plupart voient d’un mauvais œil ces flibustiers modernes opérer sur leur territoire sans les tenir au courant de leurs missions.

Winston Churchill et le général Montgomery avec les troupes britanniques en Normandie, 1944

Les plus susceptibles s’ingurgent bruyamment, à commencer par le général de Gaulle, dont la réaction virulente containdra le SOE à créer parallèlement à la section F du colonel Buckmaster, une section RF destinée à coopérer étroitement avec le BCRA de la France libre, en entraînant ses agents et en armant ses réseaux. Une fois sur le terrain, les hommes du SOE auront affaire à des mouvements de résistance très hétéroclites allant des royalistes aux communistes, ainsi qu’à des ennemis d’une cruauté très inégale, la Gestapo et des Oustachis jus’aux Italiens et aux groupes mobiles de Vichy.

Les résultats s’avèrent donc très variable d’un pays à l’autre; En Hongrie, en Roumanie et en Allemagne même, s'ils sont pratiquement nuls; en Yougoslavie, comme en Grèce et en Albanie, le SOE se trouve mêlé aux terribles guerres civiles qui accroissent la résistance à l’envahisseur. L’interférence brouillonne de Churchill ne fait que compliquer des situations qui tournent souvent à l’avantage de la résistance communiste; en Bohême-Moravie, un commando tchèque du SOE parvient à assassiner le Riechprotektor Reinhard Heydrich en mai 1942, mais la répression qui s’en suit est si féroce que la résistance dirigée par le SOE s’en trouvera pratiquement paralysée jusqu’à la fin de la guerre. En Abyssinie, les partisans menés par le SOE parviennent à malmener si sévèrement les occupants italiens qu’ils ne tiendront pas longtemps face aux attaques des troupes régulières britanniques, et le Négus Hailé Sélassié sera le premier monarque à retrouver son trône dès l’été 1941.

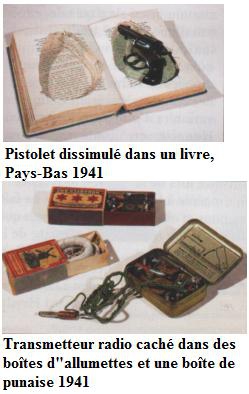

Le SOE monte aux Pays-Bas une organisation très efficace, mais le laxisme de certains de ses membres permet aux Allemands de pénéter l’essentiel du réseau, avec des conséquences catastrophiques encore aggravées par le fait que les services de Londres négligeront les indices répétés d’un contrôle de la radio du mouvement par l’ennemi. En Pologne, malgré les distances considérables, le SOE parvient à fournir des armes à L’Armija Krajova, l’armée intérieur polonaise, même s’il se révélera plus tard impuissant à aider les insurgés de Varsovie. Après quelques tensions initiales avec le mouvement de résistance Milorg, le SOE s’implante solidement en Norvège et réussit là où les bombardements massifs de la RAF avaient échoué : sept hommes d’un commando de SOE norvégiens parviennent à faire exploser les appareils d’électrolyse de l’usine de Riukan, dans le Télémark, qui produisait de l’eau lourde pour la recherche nucléaire allemande.

Si la France occupe une place particulière dans les plans du SOE et ceux des états-majors alliés en général c’est d’abord en raison de sa proximité avec la Grande-Bretagne et de sa situation stratégique au milieu de l’Europe occidentale qui en font un passage obligé pour tout future débarquement visant à libérer les pays conquis; c’est d’ailleurs pour cette raison que le gros des forces allemandes de l’ouest s’y trouve concentré. En outre, la France est divisée jusqu’en novembre 1942 en zone occupée et une zone sous le contrôle de Vichy, un état de fait qui favorise les efforts d’infiltration dans le pays.

Enfin le prestige grantissant du général de Gaulle permet de rallier un nombre croissant de sympathisants à la cause alliée, ce qui favorise les efforts de recrutement et la liberté de mouvement au milieu de la population. Voilà qui explique le grand nombre de mouvement alliés opérant en France dès le début de 1941 : le service de renseignement M16, la filière d’évasion militaire M19, les réseaux de résistance tchèques et polonais, ainsi que cinq sections du SOE : FRF, DF (filière d’évasion), EU/P (responsable des relations avec les mouvements polonais de France), et après novembre 1942, la section AMF, établie à Alger, et spécialisée dans les infiltrations sur la côte méditéranéenne.

Le pemier agent parachuté par le SOE en zone libre, le 5 mai 1941, est Georges Bégué, qui installe un poste émetteur radio et organise des zones de parachutages dans les environs de Châteauroux. Jusqu’en août 1944, plus de 400 agents de la section F seront introduits en France occupée, ainsi qu’un nombre pratiquement égale de personnel RF environ 500 AMF et une cinquantaine d’agents DF et EU/P. Il y a parmi eux, des instructeurs en sabotage et en maniement d’armes, des officiers de liaison et des opérateurs radio. Comme dans tous les pays occupés, leur première tâche est de constituer, d’encadrer et d’armer des réseaux indigènes; ceux-ci se chargeront progressivement des missions de repérage, de sabotage, de transmissions, et pour finir, des opérations paramilitaires destinées à coopérer à un retour allié sur le continent. Entre 1941 et 1944, il se constitue plus d’une centaine de réseaux SOE, qui connaîtront des fortunes diverses face à de redoutables adveraires, tant allemands que français.

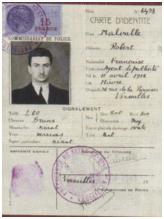

Fausse carte d’identité de Bob Maloubier

Ainsi, les réseaux sont confrontés aux policiers Sicherheitsdienst (SD, service de renseignement de la SS) et de la Gestapo, ainsi qu’aux spécialistes du contre-espionnage militaire travaillant pour l’Abwehr, tous ne sont pas de véritables professionnels, mais beaucoups se révèlent terriblement efficaces dans les besognes d’infiltration et de destruction des réseaux. Plus dangereux encore, car plus difficiles à repérer. Les hommes de la Gestapo française dirigés par l’inspecteur Bony et l’ancien repris de justice Lafont, ainsi que les hommes de la Milice, très bien implantée en France rurale, leur ardeur au travail mais aussi les négligeances de plusieurs chefs de réseaux en matière de sécurité expliquent certains désastres comme le démantèlement des réseaux interallié Autogiro, Carte et Prosper. À quoi il faut ajouter que certains agents passeront à l’ennemi d’autres joueront un double ou même triple jeu, comme le célèbre Déricourt et un certain degré d’amateurisme au niveau du QG de Baker Street permettra aux Allemands d’opérer un Funkspiel qui leur permettra non seulement de réceptionner une grande quantité de matériel, mais aussi d’arrêter dès leur arrivée un certain nombre d’agents et de pénétrer de nouveaux réseaux, voire d’en contrôler plusieurs.

Jedburgh prenant ses instructions d’un officier à Londres, 1944

Pourtant les réseaux survivants accompliront leurs missions avec un haut niveau de professionnalisme, ainsi qu’en témoignent le sabotage de Trotobas contre les ateliers de maintenance de Fives-Lille, celui encore plus discret, de Rée à l’usine Peugeot de Sochaux, et le feu d’artifice de l’équipe de Bob Maloubier à la Française des Métaux de Déville, Comme ailleurs en Europe, ces actions du SOE apparaissent souvent comme des coups d’épingles, mais se sont des travaux de précision que la RAF et l’USAF n’ont pu souvent mener à bien. Cependant, ils immobilisent des effectifs considérables de la Wehrmacht qui cherche à assurer une sécurité sur l’ensemble des installations industrielles d’imortance stratégique. Pourtant, c’est après le débarquement que les réseaux français du SOE, renforcés par les équipes Jedburghd, montreront toute leur valeur, en coupant les communications allemandes et en retardant finalement le mouvement des unités blindées SS vers les plages de Normandie.

Jedburgh avant le décollage, aérodrome Harrington (Grande-Bretagne, 1944

D’une façon ou d’une autre, le SOE participe à la libération de la plupart des pays d’Europe, puis d’Asie du Sud-Est. À la fin du conflit, le ministre de la Guerre économique lord Selborne, propose à son gouvernement d’assurer la pérénité du SOE dans l’après-guerre. Mais le ministre des Affaires étrangères, Antony Eden, exige qu'’il soit rattaché à son ministère qui contrôle déjà le SIS /M16. À quoi lord Selborne réplique que faire administrer le SOE par le Foreign Office équivaudrait à mettre une abbesse à la tête d’une maison de tolérance. Pour finir, c’es le nouveau Premier ministre Clement Attlee qui règlera la question en faisant dissoudre l’organisation, le 15 janvier 1946, après avoir affirmé qu’il n’avait que faire d’un Comintern britannique.

LES SPORTIFS JUIFS À L’ÉPREUVE DU NAZISME

Contrairement aux préjugés antisémites, les Juifs ont massivement intégré le mouvement sportif dès la fin du XIXe siècle et se sont illustrés dans les grandes compétitions. Exclus dès les premiers mois par le régime nazi, ils ont pour une grande majorité d’entre eux disparu dans la Shoah. Des réalités qui sont au cœur de l’exposition présentée au Mémorial de la Shoah à Paris.

Congrès sportif à Nuremberg, Allemagne, 1930

Dès la fin du XIXe siècle, la pratique sportive se démocratise et se diffuse en Europe à toutes les sphères des sociétés. L’engouement pour les nouvelles disciplines sportives (sports aquatiques) et l’attrait pour l’activité physique au sein des clubs mistes, non confessionels, favorisent le brassage culturel, le changement des mentalités, la diffusion des idées hygiénistes et les réflexions sur la culture du corps. Le processus d’intégration par le sport concerne tous les groupes sociaux et notamment les communautés juives dès le début du XXe siècle. En Hongrie, la participation des Juifs aux mouvements sportifs est particulièrement importante. Ces derniers sont fortement représentés dans plusieurs disciplines notamment dans le water-polo et ce jusque dans l’équipe nationale. Alors que ce sport s’impose comme sport national et cristallise les passions autant que le football, les joueurs sont élevés au rang de défenseur de l’identité hongroise et les victoires se chargent d’une sybolique patriotique, à l’instar du mouvement Sokol en Tchécoslovaquie.

le sportif antifasciste.Une du journal du comité d'organisation du rassemblment international sportif contre le nazisme et le fascisme, France, 1934

Pour la communauté juive, influencée par l’appel de Max Nordau pour un judaïsme du muscle, le sport est perçu comme un moyen de se réapproprier la force juive, et d’accéder à la réussite sociale malgré un contexte hostile lui fermant souvent les portes de l’université. Béla Komjadi, entraîneur juif de l’équipe nationale, est une figure emblématique de cette réussite. Son rôle significatif dans le développement d’un style de jeu novateur, porté par une attention particulière des pouvoirs publics aux sports collectifs, a permis de propulser l’équipe hongroise jusqu’à la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1932. Au cours de ces Jeux, se démarque György Brody, autre atlète juif, considéré comme l’un des plus grands gardiens de but de l’histoire du water-polo.

Toutefois dans ses mêmes années, le durcissement du régime de l’amiral Horty et la multiplication d’actes antisémites poussent certains sportifs juifs à émigrer vers des pays plus propices à leurs carrières. André Roder, défenseur central du Magyar TK de Budapest quitte la Hongrie en 1930 pour jouer au Racing à Paris, puis rejoint l’équipe de la Barrichonne de Châteauroux comme entraîneur-joueur en 1938. Sa carrière de footballeur prend fin avec la guerre. Engagé au 21e régiment de marche des volontaires étrangers (RMVE), il participe à la campagne de France.

Parcours de la flamme olympique d'Olympie à Berlin 1936

Après sa démobilisation, André Roder décide de rejoindre la zone libre en septembre 1941. Arrêté par les gendarmes français, il est astreint à résidence avec sa famille à Décines. Dénoncé à la Gestapo, il échappe en avril 1944 à l’arrestation alors que sa belle-sœur Fanny et ses neuveux Frida et Marcel sont arrêtés puis déportés par le convoi 73 et 74. Paradoxalement, à l’époque où l’équipe hongroise de water-polo, composé en partie d’athlètes juifs, fait le déplacement à Berlin pour les Jeux Olympiques en 1936 et remporte la médaille d’or, d’autres athlètes juifs ne peuvent concourir. C’est le cas de la sauteuse en hauteur allemande d’origine juive, Gretel Bergmann, écartée de l’équipe nationale à un mois des jeux. Des sportifs de tous pays appellent à Boycotter les Jeux du Reich mais, finalement assez peu prennent la décision de ne pas se rendre à Berlin, à l’exception des nageuses de l’Hakoah de Vienne, Judith Deutsch et Ruth Langer. Dans leur lettre de renoncement à prendre part au Jeux, elles dénoncent les mesures antijuives mise en place en Allemagne par les nazis ainsi que les exclusions et actes de violence dont sont victimes, les Juifs. Dans le domaine sportif, ces derniers ont été exclus des terrains de sport, des piscines et des compétitions nationales, dès les premiers mois de 1933.

Le début de l'exode des Juifs de l'aquarium juif à Bad Herweck, Mannheim Allemagne 1935

Les sportifs en désobéissance

Après les Jeux de Berlin, l’étau se resserre sur l’Europe et les dispositions antisémites se multiplient dans les clubs sportifs en Europe centrale et orientale. Des paragraphes aryens sont adoptés, excluant les Juifs des clubs et de l’utilisation des équipements sportifs. En raison de leur boycott des Jeux Judith Deutch et Ruth Langer sont écartée de l’équipe autrichienne de natation avant de réussir à s’exlier, avec plusieures nageuses de l’Hakoah, à quelques mois de l’Anschluss. À cette occasion, un match de football est organisé entre l’Allemagne et l’Autriche pour célébrer l’événement. Lors de cette rencontre, Matthias Sindelar, surnommé le Mozart du football autrichien, marque deux buts et offre la victoire à son équipe, défiant ainsi les dignitaires nazis présent et signifiant son opposition à l’annexion. Quelques semaines plus tard, il refuse d’intégrer la nouvelle équipe du Reich. Ces manifestations d’hostilité et de désobéissance civile à l’encontre de la propagande nazie sont une forme de Rezistenz.

Fin janvier 1939, il est retrouvé mort dans son appartement dans des circonstances mystérieuses, probablement assassiné. Le jour de son enterrement, près de 15 000 personnes suivent le cercueil dans les rues de Vienne. Dès le début de la guerre, cette Rezistenz change de visage : certains sportifs rejoignent l’opposition et la résistance armée. C’est le choix de Janusz Kusocinski, champion de Pologne sur 800, 1500 et 5000 et 10 000 m au début des années 1930. Au Jeux Olympique de Los Angels en 1932, il décroche la médaille d’or sur 10 000 mètres et entre dans l’histoire comme le premier athlète polonais, champion olympique. Des blessures à répétition l’empêchent de poursuivre sa carrière qui s’interrompt définitivement le 1er septembre 1939 lorsque la Pologne est envahie par l’Allemagne. Après s’être porté volontaire, il intègre un régiment d’infanterie et prend part aux combats pour défendre Varsovie.

Pas un athlète à Berlin! Affiche du Comité d'action contre le déroulement des Jeux Olympiques à Berlin France, 1936

Blessé à deux reprises Janusz Kusocinski est décoré de la Croix de guerre (Krzyz Walecznych). Après la capitulation polonaise, il rejoint une organisation de résistance. Wilki (Les Loups). Arrêté le 28 mars 1940, il est fusillé au cours d’une exécution de masse, le 21 juin, dans la forêt de Palmiry, au nord de Varsovie. En France, la Seconde Guerre mondiale, boulverse le destin de sportifs, souvent au sommet de leurs performances. Victimes des persécutions nazies, de la législation antisémite de Vichy, ils sont pourchassés, arrêtés et déportés. Trois figures aux destins singuliers ont été confrontées à cette situation. Leurs itinéraires varient au cours de la période, au gré parfois de quelques paradoxes. C’est le cas du nageur français Alfred Nakache. Figure emblématique de la natation française à la veille du déclenchement des hostilités, le nageur poursuit un temps la compétition sous le régime de Vichy Héros nécessaire, il participe à la tournée Borotra en Afrique du Nord au printemps 1941, aux côtés de cent cinquante sportifs dont Marcel Cerdan, et devient recordman du monde en juillet de la même année à Marseille.

Mais le champion est la cible d’attaque de journaux antisémites tandis que le Commissaire à l’Éducation générale et aux Sports lui interdit de participer aux championnats de France en 1943. Arrêté à Toulouse en décembre, il est déporté à Auschwitz le mois suivant avec sa femme Paule et sa fille Annie, assassinées dès leur arrivée. Alfred Nakache rejoint le camp d’Auschwitz-III-Monowitz. D’autres sportifs, également de réputation internationale comme Alex Ehrlich, verront leur carrière brisée. Né en 1919 à Komancza, dans un village des Carpates en Pologne, Alex débute sa carrière de pongiste au Hasmonea Lwow, club omnisports créé en 1908 où se retrouvent les sportifs juifs. Il connaît une carrière fulgurante : à trois reprises, aux championnats du monde de Prague (1936), de Baden (1937) et du Caire (1939), il est médaillé d’argent.

Adolf Hitler et les membres du CIO font leur entrée dans le stade olympique de Berlin, 1936

Les rencontres et les participations dans les compétitions du champion polonais, installé en France depuis le début des années 1930, sont demeurés célèbres. Ainsi lors d’un légendaire Pologne-Roumanie à Prague, Alex Ehrlich, ambidextre, s’opose à Farkas Maneth, champion juif originaire de Cluj, pendant 2 h 15 pour marquer un seul point, la guerre va interrompre et boulverser une carrière prometteuse à bien des égards. Arrêté en juin 1944 à Bourbon-l’Archambeault, Alex est déporté à Auschwitz. Une autre figure française complète ce tableau : Victor Young Perez, né en 1911 dans le quartier juif de Tunis. Il est venu à la boxe au hasard en remplacant un boxer au Championnat d’Afrique du Nord. Afin de poursuivre dans les meilleures conditions sa carrière, il quitte la Tunisie et vient s’installer à Paris où il exerce divers métiers tout en multipliant les combats de boxe. Le 4 juin 1931, il bat Valentin Angelmann et remporte le titre de champion de France. Quelques mois plus tard, le 26 octobre dans une salle du Vel d’Hiv comble, il devient champion du monde des poids mouche par KO au 2e round contre l’Américain Frankie Genaro.

L'équipe de football de châteauroux où André Roder est joueur et entraîneur, France, 1938-1939

Il perd son titre l’année suivante mais poursuit sa carrière en combattant dans de nombreux pays avant d’accepter de se rendre à Berlin pour affronter l’autrichien Ernst Weiss, le 11 novembre 1938, dans une ville saccagées après les violences de la Nuit de Cristal. Après l’entrée des troupes allemandes dans Paris, il choisit magré tout de demeurer dans la capitale avec ses amis. Il est arrêté pour défaut de port de l’étoile jaune le 18 juin 1943 et interné à Drancy pour être déporté à Auschwitz le 7 octobre 1943 par le convoi no 60. Sélectionné pour le travail, il est affecté au camp d’Auschwitz-III- Monowitz, où il se fait connaître comme ancien boxeur.

La pratique dévoyée du sport dans l’univer concentrationnaire

Ces trois sportifs au sommet de leur discipline dans les années 1930 Alfred Nakache, Victor Young Perez et Alex Ehrlich sont arrêtés, interné à Drancy puis déporté. Ils font la terrible expérience de l’univers des camps de concentration. Au même titre que les centaines de milliers de déportés à Auschwitz. Ils subissent la faim, le froid et les humiliations. Reconnus ils sont souvent victimes de tortures sportives Alfred Nakache doit aller récupérer des clés et des cailloux au fond d’une citerne d’incendie. Ces séances, qui se répètent régulièrement, lui valurent le nom de nageur d’Auschwitz, éludant parfois sa stature de champion français, recorman du monde. À d’autres reprises au cours de l’été 1944, les longueurs effectuées dans cette citerne d’eau relèvent d’acte de résistance et de dignité humaine face è l’insoutenable.

Victor Young Perez, affecté au camp d’Auschwitz-III-Monowitz, se fait aussi connaître comme ancien boxeur. Un combat resté célèbre l’oppose à un boxeur de catégorie poids lourd. Il doit confirmer la supériorité du combattant aryen, le matche est interrompu par les gardes SS pour éviter la victoire de Perez. Envoyé dans les kommandos de travail en représailles, il tente de s’évader, repris, il est battu pendant plusieurs jours : sa raison n’est jamais altérée. Employée aux cuisines du camp de Buna-Monowitz, il intègre l’équipe de boxe, constituée par le commandant du camp, d’automne 1943 à mai 1944. Le 18 janvier au cours des marches de la mort parmi les milliers d’autres détenus, une rafale de mitraillette d’un garde allemand met fin à la vie du boxeur.

L'équipe hongroise de water-polo aux Jeux Olympiques de Berlin, 1936 (György Brödy à droite sur la photo)

Après la libération d’Auschwitz et les marches de la mort, Alfrd Nakache et Alex Ehrlich sont respectivement internés au camp de Buchenwald et de Dachau. Amaigris, affaiblis, ils poursuivent une carrière sportive au lendemain de la guerre. Le nageur d’Auschwitz tente de se reconstruire à Toulouse, après avoir appris l’assassinat de sa femme et de sa fille à Auschwitz. Il reprend l’entaînement de manière intensive et participe aux Jeux Olympiques de Londres en 1948. Aucune performance sportive d’envergure à son actif mais une participation qui témoigne d’une réelle force morale alors que sa carrière a été en grande partie interrompue et boulversée par les années de guerre. De retour des camps, alors que ses parents restés à Lwow (Pologne) ont été assassinés, Alex Ehrlich s’installe définitivement à Paris, intègre l’équipe de France et devient, comme Farkas Paneth, un entraîneur de renommée internationale. Une reconnaissance qui témoigne de la passion de vivre d’hommes que le régime nazi avait promis à la mort.

le foutballeur autrichien Matthias Sindelar lors de la rencontre entre les équipes autrichienne et allemande, Autriche 1938

LA PRISE DE SINGAPOUR EN FÉVRIER 1942

Éclipsée par le conflit dans le Pacifique, la guerre sur le continent asiatique a pourtant été le théâtre d’événements capitaux durant la Seconde Guerre mondiale. C’est ainsi que la prise de Singapour par le Japon impérial ébranla la présence britannique en Extrême-Orient.

En 1937, la prise de Nankin par le Japon ce conclut par un gigantesque massacre de civils et prisonniers de guerre chinois. En consquence, les États-unis décide de prendre un certain nombre de sanctions économiques qui menace l’économie japonaise. L’échec des différentes négociations diplomatiques renforce les bellicistes japonais qui souhaitent prendre par la force ce que les États-Unis refuse de leur livrer. L’armée japonaise commence alors à préparer une offensive générale selon deux axes, le Pacifique et l’Asie du Sud-Est dont les ressources naturelles permetraient d’éviter une nouvelle crise économique. Avant même le déclenchement de cette offensive et suite à la guerre franco-thaïlandaise et ses premiers affrontements en septembre 1940, Tokyo parvient à imposer au gouvernement de Vichy le droit d’utiliser les aérodromes et les ports du sud de l’Indochine. De plus le Japon entame des discussions avec la Thaïlande pour obtenir un droit de passage pour ses troupes. Ainsi il se positionne dans la région pour passer à l’offensive et faire sauter le dernier obstacle sur la route du pétrole des Indes néerlandaises : Singapour. Située à l’extrémité sud de la Malaisie. Cette île, qui contrôle le détroit de Malacca, occupe une position stratégique entre l’Extrême-Orient et l’océan Indien. En outre, la Malaisie est riche en ressources naturelles. En 1824, la Grande-Bretagne avait pris possession de cette région et construit sa principale base navale en Extrême-Orient.

Arthur Percival, premier à droite de l'officier japonais, le 15 février 1942

Dès 1935, les Britanniques commencent à élaborer un plan de défense de Singapour mais n’envisagent pas pour autant une attaque provenant de la Thaïlande. La Malaisie est un pays en grande partie montagneux, avec des vallés marécageuses dues aux fortes précipitations ce qui rend le terrain difficile. Aussi les britanniques vont orienter les défenses de l’île de Singapour le long des côtes. Néanmoins, en 1938, l’évantualité d’un débarquement de troupes dans le nord de la Malaisie est prit en compte mais le manque de moyens ne permet pas de renforcer le dispositif. En effet, malgré une menace bien réelle, la guerre en Europe mobilise la quasi-totalité des ressources de l’armée britannique. À la veille de l’offensive japonaise, Churchill parvient à envoyer à Singapour, les cuirassés Repulse et Prince of Wales.

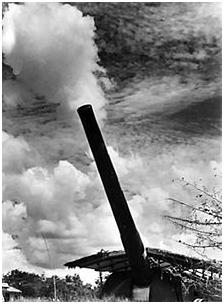

L'un des cinq canons de 381 mm chargé de la défense de Singapour.

L’attaque sur Perl Harbor, le 7 décembre 1941, annonce le début de l’offensive du Japon dans le Pacifique et l’Asie du Sud-Est, le lendemain suite à l’absence de réponse de la Thaïlande à la demande de droit de passage pour ses troupes, le Japon rallie par la force le Royaume-Thaï. Parallèlement, des troupes japonaises débarquent sur la côte malaisienne, à Kota Bharu, et dans le sud de la Thaïlande. La Royal Air Force lance un raid massif sur cette côte mais sans succès, les troupes ennemis s’étant déjà retirées. À cours de carburant, les 110 appareils britanniques sont contraints de se ravitailler sur les aérodromes du nord de la Malaisie et l’aviation japonaise en profite pour en détruire la quasi-totalité; elle s’assure ainsi la supériorité aérienne en Malaisie.

Les troupes shōwa défilent à Fullerton Square

Le 11 décembre les deux cuirassés britanniques sont repérés par les Japonais qui les bombardent immédiatement. En deux heures, les deux fleurons de la Royal Navy sont coulés mettant un terme à toute possibilité de résistance britannique sur mer. Cette perte est vécue comme un véritable drame à Londres. Churchill écrira : De toute la guerre, je n’ai jamais reçu choc plus brutal. Au cours du mois de janvier 1942, le général Yamashita fonce vers le sud et prend à revers les positions adverses en attaquant par la jungle. À Singapour, on se prépare à une attaque venant du nord, mais ce secteur de la ville est dépourvu de défenses solides et il faut improviser. Le 8 février, les troupes japonaises s’élancent sur la ville et sont confrontées à une forte résistance. Néanmoins les vagues d’assaut submergent les défenseurs. Le 15 février le général Persival est contrain de capituler. Dernier déshonneur, Yamashita exige que Percival porte lui-même le drapeau de la reddition. C’est la fin d’une campagne qui a fait près de 9000 morts parmi les Britanniques et 3000 chez les japonais. En 73 jours, le symbole de la puissance britannique en Extrême-Orient s’est éffondré. Après Singapour, les Tommy’s vont connaître un véritable sentiment d’infériorité face aux soldats japonais qui se considèrent désormais comme invincible.