LA FRANCE LIBRE, UNE FRANCE AU COMBAT

Quelques mois après l’arrivée du général De Gaulle à Londres en juin 1940, la France libre a une administration, des institutions, des forces qui s’organisent et qui bientôt, combattent sur tous les théâtres d’opération. Elle devient en 1942, la France combattante par la volonté de son chef, qui va s’attacher à assurer la place de son pays sur la scène politique de l’après-guerre.

Le 5 juin 18940, le général De Gaulle est nommé sous-secrétaire d’État à la défense nationale par le président du Conseil Paul Reynaud. Sa mission est de coordonner l’action avec l’Angleterre. Le 16 juin au soir, Reynaud démissionne; il est remplacé par Pétain. Le 17 juin, De Gaulle part pour Londres où il prend connaissance du discourt du maréchal appelant à cesser le combat. Cette demande d’armistice consacre à ses yeux, le déhonneur de la France innaceptable. Le lendemain sur les ondes de la BBC, il s’adresse aux Français pour les appeler à poursuivre le combat. Ce sera pour l’histoire l’appel du 18 juin. Dès le 28 juin, Winston Churchill reconnaît De Gaulle comme le chef de tout les Français libres où qu'ils se trouvent qui se rallient à lui pour la défense de la cause alliée. Le soir même, le général annonce ses premières décisions à la BBC : Tous les Français se trouvant en territoire britannique seront désormais placés sous son autorité; une force composée de volontaires sera formée; tous les officiers, soldats, marins, aviateurs contraints de livrer leurs armes et leurs matériels à l’ennemi devront rejoindre la résistance française la plus proche ou gagner l’Angleterre.

De Gaulle passe en revue les commandos des forces navales libres à Londres

Refusant la défaite, des hommes, des femmes, rejoignent l’Angleterre : Ils deviendront les Français libres Ils se recrutent d’abord au sein des unités venues de Norvège ou de Dunkeque qui sont cantonnées sur les côtes britanniques. Arrivent aussi des volontaires depuis la métropole et les colonies. Dans l’histoire de la France libre, il y eut autant d’aventures que d’hommes. L’un traversa la Manche à la godille avec son frère; un autre embarqua à Paimpol avec 41 élèves de l’École de la marine marchande; 129 pêcheurs de l’île de Sein débarquèrent sur la côte anglaise; Le lieutenant Pinot transporta en Grande-Bretagne 150 élèves pilotes. Militaires ou civils tous étaient mus par la volonté de poursuive le combat. De Gaulle veut rapidement codifier les relations entre la Grande-Bretagne et la France libre. Il charge René Cassin de préparer un accord, qui signé le 7 août 1940 fait de De Gaulle un Allié à part entière et donne un statut à la force française.

Il songe aussi immédiatement à obtenir le ralliement des territoires français outre-mer. La France libre doit aussi avoir une assise territoriale qui lui donne une légitimité, et ces territoires serviront de base dans la poursuite de la guerre. En juillet, les Nouvelles-Hébrides, condominium franco-britannique se rallient à la France libre. De Gaulle convainc les Anglais que le ralliement de l’Afrique équoitorial française (AEF) serait une garantie pour la sécurité de leurs propres possessions. Des équipes partent pour négocier les ralliements. En août, le tchad se rallie, puis viendront le Cameroun, le Congo français, l’Oubangui-Chari, Tahiti. Suivront en septembre les établissements français d’Océanie, les comptoirs des Indes, la Nouvelle-Calédonie.

Le général Goening avec ses officiers supérieurs à Bir-Hakeim

Le Gabon reste fidèle à Vichy, est conquis par les forces françaises libres (FFL) en novembre. En décembre 1941, les habitants de Saint-Pierre et-Miquelon plébiscitent à leur tour le ralliement après que des navires de guerre français conduits par l’amiral Muselier ont pris possession de ces îles. De Gaulle se trouve à la tête de territoires à administrer. Il annonce à Brazzaville, le27 octobre 1940, la création du Conseil de défense de l’Empire, premier organe de gouvernement de la France libre. Il finalise dès lors son organisation militaire et administrative et nomme les nouveaux gouverneurs des territoires ralliés. Dès fin 1940, De Gaulle décide de renforcer sa présence international en ouvrant des délégstions, sorte d’ambassades officieuses qui collecte des fonds et servent de bureaux de recrutement pour les FFL. Le 16 novembre, une Déclaration organique affirme l’illégalité et l’inconstitionnalité du gouvernement de Vichy. Le même jour, l’ordonnance no 7 crée l’Ordre de la Libération. A partir de janvier 1941, un journal officiel de la France libre est publié. Une réforme monétaire des territoires alliés est effectuée avec la mise en place d’une Caisse centrale de coopération économique. Le pas décisif est franchi avec l’ordonnance du 24 septembre 1941, véritable constitution de la France libre.

Revue des troupes par de Gaulle.

Dès juin 1940, le service français de la BBC diffuse chaque soir l’émission Les Français parle aux Français; radio Londres devient une véritable arme de guerre. Les murs de Londres commencent à se couvrir d’une affiche frappée de la croix de Lorraine, emblème de ceux qui dise non. Recréan la France administrative et politique à Londres. De Gaulle veut qu’elle soit au combat aux côtés des Alliés. Dès la fin juin 1940, des unités son constituées. Ce sont des jeunes qu’il va falloir encadrer, former, armer. Dès juillet 1940, le 1er Bataillon d’infanterie de marine (1er BIM) basé à Chypre se rallie et rejoint au Liban une compagnie du régiment d’infanterie coloniale. Ces éléments se battent avec la 8e armée britannique sur la frontière égypto-libyenne; Sidi Barrani est pris aux italiens le 9 décembre. Le 1er BIM s’illustrera, en autres, à Tobrouk en janvier 1941.

Le 21 octobre 1940 à Brazzaville, De Gaulle décide la création d’une Brigade française d’Orient (BFO). Celle-ci rejoint le Soudan en février 1941 où se trouve déjà le Bataillon de marche n0 2 (BM3). Le 20 février, ce dernier parti en Érythrée, sempare du fort de Kub-Kub. La BFO prend aussi une part essentielle à la prise du port de Masssouah. Après d’autres combats, la victoire dans cette région, en avril 1941, annonce la fin de l’empire italien en Éthiopie. La BFO est dissoute en mai 1941 et ses unités sont envoyées en Palestine. De Gaulle demande que toutes les forces disponibles au Moyen-Orient soient rassemblées en une division légère : La 1ère Division légère française libre (1ère DLFL) est mise sur pied; elle est engagée dans la campagne de Syrie juin, juillet 1941 puis dissoute le 20 août 1941, ses unités étant dissiminées en Syrie et au Liban. Le 1er octobre 1941, deux brigades voient le jour sous l’autorité du général Larminat.

France Libre : Les volontaires de 1940

Elles vont se battre en Libye, à Bir Hakeim puis à El-Alamein. Elles sont réunies le 1er février 1943 pour former la 1ère Division française libre (1ère DFL). Celle-ci prendra part à la fin de la campagne de Tunisie, puis à celle de l’Italie et au débarquement de Provence avant de combattre en Alsace et dans les Alpes. Installé au nord du Tchad, Leclerc lance en janvier 1941 la vaste opération destinée à prendre l’oasis de Koufra tenue par les italiens, au sud-est de la Libye; il remporte la victoire le 1er mars et le 2 fait devant ses hommes le célèbre serment de Koufra, s’engageant à combattre jusqu’à ce le drapeau tricolore flotte à nouveau sur Paris et Strasbourg. La colonne Leclerc conquiert ensuite le Fezzan en février 1942-janvier 1943, puis fait la campagne de Tunisie en février 1942-janvier 1943, puis la campagne de la Tunisie en février-juin 1943; elle devient le 30 mai la 2e DFL, puis le 24 août, la 2e Division blindée (2e DB). Regroupée au Maroc jusqu’en avril 1944, elle rejoint l’Angleterre et débarque en Normandie. Le 1er août ce sera la libération de Paris une épopée vers les Vosges et l’Alsace, Strasbourg, Colmar avec la 1ère Armée du général de Lattre, Royan, avant de partir pour l’Allemagne vers Berchtesgaden, le nid d’aigle de Hitler, qu’elle occupe à la veille de la capitulation de l’Allemagne.

Fort-Lamy en décembre 1940, Leclerc prend le commandement des troupes du Tchad

La France libre organise sa marine. Arrivé è Londres le 30 juin 1940, l’amiral Muselier est nommé le 1er juillet à la tête des forces navales françaises libres (FNFL). La tâche est difficile, en effet, seul une minorité de marins sont convaincue de la nécessité de poursuivre le combat. De plus ils craignent de voire la flotte française tomber entre les mains des Allemands. Les Britanniques saisissent les navires stationnés dans leurs ports. Désarment l’escadre qui se trouve à Alexandrie et détruisent la flotte à Mers-el-Khébir, ce qui ne facilite pas les ralliments. Pourtant une petite marine de guerre et de commerce digne de ce nom va naître autour de quelques officiers et officiers mariniers de carrière et de réserve et d’une masse de jeunes volontaires.

Visite de l’amiral Auboyneau, commandant les FNFL, au commandant Kieffer et à ses hommes au camp d’entraînement d’Archnacarry en Écosse le 20 mai 1942.

Les FNFL seront présents sur tous les océans, sur tous les théâtres d’opérations. Ils sont dans la Bataille de l’Atlantique pour protéger les lignes de ravitaillement; ils effectuent partout des missions de patrouille, de mouillage de mines, de débarquement. À l’aube du 6 juin 1944, le commando Kieffer, qui fait partie d’une unité de commando britannique, débarque près d’Ouistreham. Ce sont les premiers Français libres à fouler le sol de France en unité constituée. Quant à la marine marchande libre, navigeant sur tous les océans elle eut un rôle important.

André Devawrin (Passy)

La France libre se dote aussi, en juillet 1940 de services spéciaux crées et dirigés par André Devawrin. Celui qui, quelques jours plus tard, prend le pseudonyme de Passy organise le service de renseignement des FFL, qui deviendra en juillet 1942 le Bureau central de renseignement et d’action (BCRA). Dès 1940, le service envoie en France des agents. L’objectif est que ses agents mobiles collectent des informations recueillies par des agents fixes recrutés sur place et organisés en réseaux; Passy pense aussi à la constitution de groupes d’action. Tout au long de la guerre, le renseignement constitue l’une des contributions majeures de la France libre au combat des Alliés.

Jacques Remlinger et Pierre Clostermann le lendemain de leur victoire aux Orcades le 21 février 1944.

En 1941, les liens entre Londres et la Résistance intérieure sont encore des plus fragiles. L’arrivée à Londres de Jean Moulin en septembre 1941 va changer les choses. Il sera l’émissaire de De Gaulle en France pour unir les mouvements de résistance derrière la France libre. Le 12 juillet 1942, ce dernier annonce que la France libre s’appellera désormais (la France combattante) pour symboliser l’union des résistances extérieure et intérieure.

ELISABETH EIDENBENZ LA MATERNITÉE SUISSE D’ELNE

L’infirmière de la Croix Rouge, Elisabeth Eidenbenz s’installe en 1939 dans les Pyrénées-Orientales pour venir en aide aux réfugiées espagnol démunies sur le point d’accoucher. Pendant l’Occupation, elle ouvrira sa maison aux femmes juives et tsiganes.

En 1936, Elisabeth Eidenbenz institutrice à Zurich en Suisse, devient infirmière de la Croix Rouge. À 24 ans, en pleine guerre civile espagnol, elle part à Barcelogne et à Valence ou elle se met à la disposition de l’association suisse d’aide aux enfants. La défaite du camp républicain entraîne un exode massif de populations espagnoles vers la France, la (Retirada). Elisabeth suit les réfugiés enfin de leur venir en aide. En mars 1939, elle parvient à s’installer provisoirement dans une maison désaffectée de Brouilla dans les Pyrénée-Orientale et décide d’y accueillir des femmes démunies sur le point d’accoucher. Elle n’hésite pas alors à s’improviser sage-femme, certaine qu’avec elle, les femmes seront mieux soignées que dans les camps. Mais le répit est de courte durée car le propriétaire des lieux la somme de partir. Par chance, elle découvre à quelques kilomètres de là un château d’En Bardou à Elne, délabré mais providentiel. L’espoir renaît immédiatement. Elle sollicite sans attendre l’aide matérielle d’associations suisse, puis françaises et américaines, et transforme les lieux en maternité.

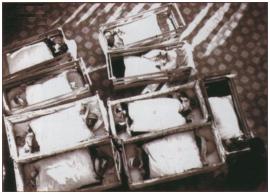

C’est ainsi que dès 1939 à 1944, vont naître dans des conditions décentes 600 enfants victimes de l’exil, malgré l’horreur de la Seconde Guerre mondiale qui fait rage, à l’écart des camps d’Argelès, Rivesaltes, Saint-Cypien et Gurs dans lesquels les mères étaient parquées. Cinq années durant, le château d’En Bardou devient un lieu d’accueil et de réconfort pour ces êtres promis à la faim, au dénuement et à l’exclusion. Tous étaient enfants, réfugiés, espagnols, juifs ou tsiganes. Mais pour Elisabeth Eidenbenz, ces bébés et leurs mères appartenaient à une même communauté humaine. Dans cette maison, la différence et les barbelés de l’exclusion n’avaient pas droit de cité. Malheureusement au printemps 1944, les Allemands donnent trois jours à Elisabeth Eidenbenz et à son équipe pour quitter les lieux. Délaissé pendant plus de cinquante ans, en ruines, le château d’En Bardou est remis en état à partir de 1997 grâce à son nouveau propriétaire.

L’association Helen’Arts a été créée, réunissant le propriétaire des lieux et des personnes qui y sont nées pendant la guerre. Elle a accomplie un travail de recherche pour reconstituer l’histoire de la maternité, mettre à jour des archives, photographies, objets, témoignages, écrits, et retrouver la trace d’hommes et de femmes qui y ont vu le jour.

En mars 2002, l’association et la mairie d’Elne organise diverses manifestations en l’honneur d’Elisabeth Eidenbenz et du (Secours Suisse) en présence des présidents du Conseil régional et du Conseil général, du directeur de la Croix Rouge Suisse ainsi que de nombreuses personnalités. À cette occasion Elisabeth Eidenbenz est décorée de la médaille des (Justes parmi les Nations.

LECLERC LES CIRCONSTANCE D’UNE MORT TRAGIQUE

Le général Leclerc avec des officiers de la 2e DB sur la route de Paris, le 24 août 1944.

Le 28 novembre 1947, l’avion dans lequel le général Leclerc a pris place s’écrase dans le désert sur la voie ferrée qui relie Oujda à Colomb-Béchar en Algérie. Aucun rescapé. La nouvelle frappe la France de stupeur. Que s’est-il passé? Pourquoi? Enquête, conjectures et contreverses rendent la vérité difficile à établir, sans compter les rumeurs qui se propagent sur un éventuel attentat.

À Tripoli (Libye) en janvier 1943

À l’automne 1947, le climat social est très tendu en France métropolitaine. Outre-mer, la situation se détériore. Le général Leclerc, inspecteur des forces terrestres, aériennes et navales en Afrique du Nord, a reçu pour mission de préparer sur ce territoire une force d’intervention contre les instigateurs potentiels notamment les communistes des troubles insurrectionnels. C’est dans ce contexte, propice pour alimenter la thèse d’un attentat, que Leclerc trouve la mort.

Reconnaissance sur Hanoï en mars 1946

Il est 10 h 17, le 28 novembre quand le B25 Mitchell, baptisé Tailly 2 du nom de la propriété de Leclerc en Picardie, décolle d’Oran pour Colomb-Béchar. Le général est accompagné de sept collaborateurs. L’équipage: Le pilote, un navigateur, un radio et un mécanicien est, depuis fin 1945, attaché à sa personne. Sauf le pilote, le lieutenant Delluc, qui en septembre, a remplacé le capitaine Michel Le Goc. Ancien du groupe (Guyenne), Delluc a effectué 200 heures de vol en 36 missions de guerre. C’est son cinquième vol avec Leclerc à bord. Ce matin-là, le ciel est chargé, les plafonds relativement bas et la météo annonce des risques de vents de sable. Mais la situation n’est pas catastrophique au point d’annuler le décollage du B-25. En effet, l’équipage est qualifié pour le vol aux instruments et aucun bulletin interdisant les atterrissages n’a pas été émis par la base de Colomb-Béchar. L’accident provoque la consternation. L’émotion est vive. D’aucuns prétendent que Delluc n’aurait pas dû décoller mais qu’il l’aurait fait sous la pression de Leclerc. Assertion mise à mal par le témoignage d’un équipage qui devait également rejoindre Colomb-Béchar, mais décide de ne pas partir.

En Lorraine avec la 4e DI, janvier 1940

Le chef de bord rapporte qu’à la station météo Delluc, qui n’a pas encore vu Leclerc, leur explique que les performances du B-25 en matière d’autonomie lui permettent, si nécessaire de faire demi-tour sur Oran, ce qui n’est pas le cas de leur Junker 52. Il a donc ainsi pris la décision de partir avant la soi-disant pression exercée par Leclerc. Selon un témoin, avant de monter à bord, le général interroge le pilote sur les conditions météo Delluc lui donne les prévisions, perturbations, vents de sable et de Leclerc de répondre avec sa brusquerie habituelle : On passera quand même, peut-on parler de pression? Même si Delluc connaît mal Leclerc, il sait qu’une telle réflexion est dans le style du personnage. Elle ne peut que le conforter dans sa décision de partir et d’aller voir comme on dit dans le jargon des pilotes. Il sera toujour temps, en cours de vol d’annoncer le cas échéant qu’il est impossible de se poser.

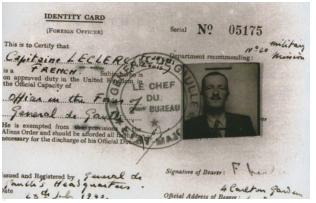

Carte d’identité du capitaine Leclerc

Quelques instants avant le décollage, un message de la tour de contrôle fait part d’une aggravation de la météo, sans que cela soit une raison d’annuler. Cependant très peu de temps après le décollage, Delluc se préoccupe des évolutions de la météo au lieu de destination. Il reçoit deux messages à peu d’intervalle. Le premier indique une situation à Béchar meilleure que celle donné le matin avant le décollage; le second signale une aggravation mais une situation toujours meilleure que celle du matin quand l’équipage a décidé de décoller. C’est renseignements figurent dans le procès-verbal (PV) des communications radio échangées en morse entre l’avion et la station de Colomb-Béchar. Le PV fournit d’autres informations importantes pour comprendre le déroulement du vol; telles les corrections apportées sur l’heure estimée d’arrivée et les relèvements goniométriques donnés par Colomb-Béchar et indique l’heure à laquelle est donné chacun de ces renseignements. Par ailleur, des témoins ont vu l’avion, d’abord en vol rasant au-dessus de la gare de Bou-Arfa un quart-d’heure avant l’accident, puis au moment de l’accident. Grâce à ces divers éléments, il est possible de reconstituer assez bien les quinze dernières minutes du vol. Premier constat : le pilote n’a pas suivi son plan de vol, qui prévoyait un vol à l’altitude de 2 500 mètres et une percée à l’arrivée. Pourquoi a-t-il jugé préférable de descendre avant de terminer son vol à basse altitude? La réponse est en partie donnée dans la conclusion du rapport d’enquête : S’il avait observé son plan de vol, il aurait eu de grosses difficultés à percer par un plafond qu’il savait très bas à Colomb-Béchar avec le seul gonio Moyenne Fréquence constituant l’infrastructure radio de cette base et que dans son esprit cette manœuvre exécutée entre des sommets bouchés devait présenter plus de risque que le vol rasant. Il pouvait en effet penser que cette percée serait délicate, les renseignements obtenus en vol par le gonio s’étant révélés faux par rapport à ce qu’il a pu observer au sol.

Discours du général Leclerc au palais du gouverneur à Saïgon le 7 octobre 1945.

Toutefois on ne peut imaginer qu’il soit descendu à l’aveuglette à travers les nuages dans une région au relief si tourmenté. Il a à coup sûr, profité d’une éclaircie lui permettant de se recaler avec précision. On peut penser qu'il a identifié la gare de Bou-Arfa sur la voie ferrée conduisant à Colomb-Béchar, qu'il lui suffisait alors de suivre pour arriver à destination. Les données du PV permettent d’estimer à quinze minutes la durée de vol à basse altitude. Or des dernières analyses de l’accident décrites par Jean-Christophe Notin, il ressort que celui-ci est survenu à la suite d’un départ en vrille à plat dû à une ogmentation d’incidence à faible vitesse. Le B-25 percute alors le remblai de la voie de chemin de fer perpen-ticulairement à celui-ci. Les débris de l’avion et les corps déchiquetés jonchent le sol de par et d’autre de la voie.

Débris de l’avion après l’accident

Pour comprendre ce qui a pu se passer, il faut revenir sur les modifications apportées à l’avion. Le B-25, avion de bombardement, avait été spécialement aménagé pour les longues missions de Leclerc et comportait notamment une couchette dans le poste du mitrailleur de queue. Ces transformations accentuaient la sensibilité de l’appareil aux basses vitesses. Quand la couchette était occupée, le centrage de l’avion s’en trouvait fortement modifié. C’est pour cette raison que, lors des décollages, il était interdit de s’y installer. Plusieurs années après les faits, dans une lettre adressée à Guy de Valence, ancien aide de camp de Leclerc, Michel Le Goc raconte comment lors d’un décollage du Caire en décembre 1946, il a frôlé la catastrophe : Quel ne fut pas ma stupéfaction en arrachant le Mitchell du sol, de sentir l’avion basculer d’un seul coup vers l’arrière, les commandes mollir et de voir l’aiguille du Badin régresser brutalement et l’horizon artificiel décrocher! Un décrochage qui aurait pu provoquer une vrille. Un passager n’avait pas respecté la consigne. Ne peut-on dès lors envisager que des passagers, surpris par le déroulement imprévu du vol, aient voulu se déplacer vers l’arrière pour voir le poste du mitrailleur ce qui se passait? Ce changement brutal de centrage à basse vitesse suffirait à expliquer le départ en vrille.

Débarquement du cercueil du général Leclerc sur la passerelle de l’Émile Bertin, 5 décembre 1947

La découverte par les secours de trois corps dans l’empennage arrière paraît confirmer cette hypothèse. Tous ceux qui se sont réellement penchés sur les circonstances de cet accident, s’accordent pour dire que c’est l’explication la plus vraisemblable, déchargeant ainsi Delluc d’une grande part de responsabilité, ce que n’a pas fait l’armée de l’Air dans ses conclusions. En tout cas, rien dans le dossier sur l’accident ne peut étayer la thèse d’un attentat, thèse qui fut alimentéee par la présence présumée d’un treisième passager non inscrit sur la lisre sans se prononcer sur son identité qui restera pour toujour un mystère.

L'ENFER DE STUTTHOF

POUR SIX CENTS FRANÇAIS, L’ENFER DE LA DÉPORTATION EUT POUR NOM STUTTHOF

Au tout début de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ouvrent un camp près de Stutthof en Pologne, un village situé à environ 35 km de Dantzig. Les premiers détenus sont des opposants polonais, victimes d’une terrible répression. Ensuite, de 1942 à 1945, des ressortissants de vingt-huit pays, dont la France, y sont déportés.

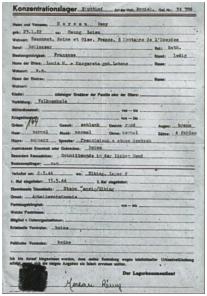

À l’origine, les Allemands créent à Stutthof un camp d’internement civil (Zivilgefangenenlager) où sont emprisonnés des Polonais de la ville libre de Dantzig (Freie Stadt Dantzig) aujourd’hui Gdansk et de Poméranie. Il s’agit pour les nazis d’éliminer les opposants polonais et les éléments jugés indésirables, essentiellement les dirigeants sociaux et politiques : clergé, intelligentsia, représentants des partis. Les Polonais ainsi que les Juifs ayant survécue aux pogroms effectués par les Einsatzgruppen y sont envoyés pour être illiminés de même que les malades mentaux. Le Stutthof devient ensuite également un camp de rééducation par le travail puis un camp spécial (Sonderlager), avant d’acquérir le statut de camp de concentration (KL-Stutthof). Il passe en effet alors sous la tutelle de l’inspection des camps de concentration et se trouve par la-même subordonné au commandement direct des autorités centrales de la SS. Au fut et à mesure que la guerre s’étend, que le IIIe Reich annexe les territoires qu’il a envahis en Europe occidentale et que se développe le conflit germano-soviétique, des déportés de diverses nationalités arrivent : des Russes, Biélorusses, Ukrainiens, et des citoyens des pays occupés de toute l’Europe.

Les premiers français y sont internés en 1941, Ils font partie d’un groupe d’ouvriers employés dans des camps de travaux forcés pour les étrangers dans la région de Dantzig, Gdynia et Elblag. Sous prétexte d’avoir commis des fautes à leur poste de travail ou de s’être enfuits, ils sont envoyés au camp pour y être rééduqués.

Pendant l’année 1942, onze français y sont déportés et quatre-vingt-trois en 1943. Le travail est harassant, la faim tenaille les détenus et le personnel de surveillance fait montre de brutalité et de cruauté. Robert Fortin, qui a eu le bras fracassé à coups de bâton, attend une semaine avant d’être admis à l’hôpital. Jean Maitre raconte que l’Oberkapo Jan Breit a refusé l’admission à l’hôpital d’un français qui est mort dans la nuit. Dans ses témoignages, il évoque l’enfer du quotidien : À l’hôpital comme au travail, les coups étaient de rigueur, si l’on peut dire. Dans le camp, Français et Polonais nouent des relations d’entraide et de solidarité, comme en attestent les témoignages de Pierre Mirate ou encore la plaque à la mémoire des amis polonais, apposée au musée de Stutthof, à l’initiative de Paul Renard, interné là du 18 juin au 13 août 1943. On peut y lire en souvenir de ma déportation à Stutthof, gardant ma fraternelle amitié à mes camarades polonais. Des documents ont permis d’établir que 492 Français politiques et en rééducation étaient détenus au camp dans la période du 12 janvier au 29 décembre 1944. Cette même année, s’y trouvent pour la première fois des Juifs, citoyens français amenés là depuis Auschwitz, Ryga, Kowno, Drancy. En effet, devant les forces soviétiques, les nazis ferment ces camps et évacuent les déportés vers d’autres. Les témoignages d’Alphonse Kienzler et de Paul Weil donnent une image fidèle de ce que sont les conditions de détentions à Stutthof.

Déporté à Dachau le 2 juillet 1944, Kienzler pour conspiration, Wiel pour s’être évadé d’un camp de prisonniers de guerre, ils font partie dans ce camp, du corps médical. À leur arrivée à Strutthof, ils sont affectés à l’hôpital des détenus, Keinsler au service des maladies contagieuses, Weil au laboratoire, le récit qu’ils en fait confirme le manque, voire l’absence totale, de soins à Stutthof, les méthodes utilsées pour la sélection des détenus et la pratique d’injections de phénol dans le cœur qui provoquaient la mort immédiate des victimes.

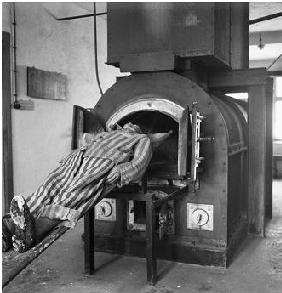

L'un des fours crématoires de Stutthof

Après l’horreur quotidien, les marches de la mort

En 1945, quelques convois de déportés arrivent encore à Stutthof. Dans celui qu’a organisé la Sipo de Bromberg le 12 janvier 1945 se trouvent trois Français, des détenus politiques dont l’un deux, Pierre Izard, est envoyé le jour même au camp annexe de Pölitz (aujourd’hui Police) près de Szczecin. Le 25 janvier 1945, commence la première étape de liquidation du camp central : 11 500 détenus font à pied le trajet jusqu’à Lebork (Lauenburg). Restent sur les lieux ceux qui doivent s’occuper du démontage de l’équipement du camp et les malades qui sont à l’hôpital.

Les déportés parcourent 140 km en 7 jours. Il est impossible de préciser le nombre de Français qui participèrent à ces marches de la mort, étant donné les lacunes existant dans les sources, notamment dans les registres censés répertorier toutes les informations concernant le sort des détenus, leur transfer ou leur décès. Cependant, il résulte des faits que la majorité des Français a quitté Stutthof vers la fin de 1944. Quelques dizaines d’entre eux qui se trouvaient dans des camps annexes, notamment à Dantzig, Gdynia et Elblag, ont été évacués avec ces camps. Si les divers témoignages d’anciens détenus français et les informations qu’ils ont transmises ne permettent pas d’établir le nombre exact de Français détenus au camp principal et dans les camps annexes entre janvier et avril 1945, ils confirment cependant qu’il y en avait. D’après des calculs approximatifs au début de janvier 1945, on en recense à Stutthof et dans les camps annexes, quelques dizaines, sans pouvoir préciser cependant combien d’entre eux ont pris part à la marche de la mort et combien sont restés au camp. Sur les 12 000 déportés restés au camp après l’évacuation terrestre, seulement 4 508 survivent jusqu’à la fin avril à cause d’une épidémie de typhus qui fait des ravages. Une évacuation par voie maritime à lieu les 25 et 27 avril 1945.

Le 9 mai, l’armée soviétique entre dans le camp. L’étude ses divers documents disponibles et des témoignages permet de dire que 581 détenus Français ont été internés au camp de Stutthof, dont 17 femmes et 564 hommes, entre 1941 et 1945. Mais compte tenu des lacunes constatées dans les documents, il est admis que quelques 600 y sont passés, soit 0,5% des 110 000 personnes détenues dans ce camp entre 1939 et 1945. Si 43 décès sont confirmés on ignore toujour le destin des autres Français. On peut vraisemblablement penser qu’au moins 100 sont morts soit dans le camp, soit pendant l’évacuation.

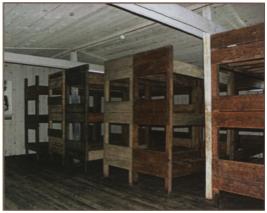

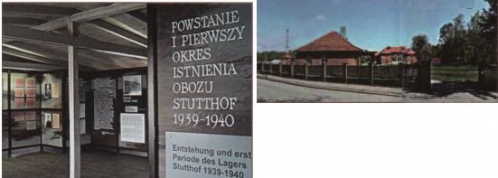

La salle d’exposition du musée du camp de Stutthof.

Sur le site de l’ancien camp, un musée rappelle la tragédie qui s’est déroulée en ce lieu et délivre un méssage de vigilance et de tolérance à travers expositions et activités éducatives. Un monument du combat et du martyre est dédiés à toutes les victimes. En France, l’un des lieux de mémoire édifié en hommage aux déportés est le Mémorial des Martyres de la Déportation dans l’île de la Cité à Paris, où dans deux galeries latérales s’alignent des alvéoles triangulaires qui abritent des urnes contenant de la terre provenant des différents camps ainsi que des cendres rapportées des fours crématoires, dont celui de Stutthof.