CHRONIQUES

L’INTERNEMENT DES TSIGANES EN FRANCE DE 1939 À 1945

Le sort réservé aux Tsiganes présents sur le territoire français pendant la Seconde Guerre mondiale resta longtemps méconnu. Les travaux les plus récents des historiens montrent que la situation de cette population varie selon les zones de la France occupée.

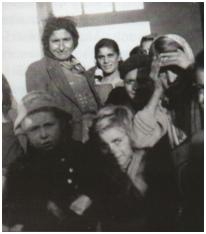

Familles Tsiganes au camp de Rivesaltes 1941-1942

L’internement administratif est une procédure aujourd’hui bien connue : il fut un instrument de répression ou de persécution utilisé par les gouvernants successifs, de la IIIe République finissante au début de la IVe République, tant sous des régimes démocatiques que sous l’États français autoritaire de Vichy et dans la France occupée par les Allemands. Massif, le phénomène toucha quelques 600 000 personnes entre 1939 et 1946. On sait que les politiques, communistes en tête, comptèrent parmi les victimes de cette mesure qui visait des personnes non pour ce qu’elles avaient commis mais pour le danger potentiel qu’elles représentaient pour l’État où la société. On sait que les Juifs furent massivement internés et qu’à partir de 1942, les camps d’internement furent insérés dans le processus de la Solution finale. On évoque depuis moins longtemps les ressortissants allemands et autrichiens internés à la déclaration de la guerre ou les républicains espagnols qui en février 1939, franchirent la forntière par centaine de milliers.

On sait moins que les Tsiganes furent aussi les victimes de cette mesure administrative. Or, leur internement pose des questions singulières. Pourquoi furent-ils visés? Doit-on chercher les causes de cet internement dans le court terme ou une stigmentation de long terme? La politique fut-elle identique dans la France occupée et dans celle de Vichy. Furent-ils touchés par la déportation comme le furent les Juifs.

Familles Tsiganes au camp de Rivesaltes 1941-1942

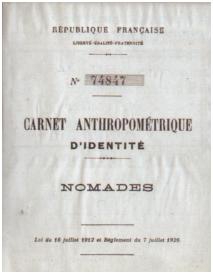

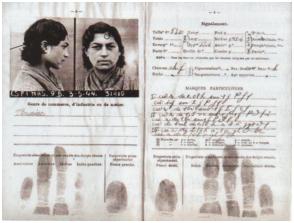

La stigmentation des Tsiganes n’est pas nouvelle

Pour comprendre leur sort, il faut considérer un double héritage, côté français et côté allemand, Les décennies précédant la guerre avaient été marquées, en France, par une forme de radicalisation. À ce titre, l’année 1912 constitue une étape majeure. Une loi impose aux nomades qui entrent en France de justifier de leur identité. À chaque famille est attribué un carnet anthtopométrique à présenter quand elle arrive dans une commune. Dans une période où la carte d’identité n’existait pas encore, cette loi s’inscrit dans un double contexte : la montée des périls et la perspective de la guerre activaient le stéréotype du Tsigane espion dont il fallait contrôler les déplacements tandis, que la une des gazettes au début du siècle entretenait la représentation du Tsigane voleur. La question se reposa dans les mêmes termes quand se déclencha la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement limita dès septembre 1939 la circulation des nomades; le décret du 6 avril 1940 l’interdit sur l’ensemble du territoire national pour la durée de la guerre. Ils étaient assignés à résidence. On peut s’étonner que le gouvernement n’ait pas eu d’emblée recours à l’internement administratif. Il y eu bien débats et l’argumentaire du ministre de l’Intérieur est symptomatique : J’estime que la réunion des nomades en sorte de camp de concentration présentrait en général ce double inconvénient très sérieux de favoriser le regroupement des bandes que mes services ont eu parfois le plus grand mal à dissocier, et de soulever de délicats problèmes de logement, de ravitaillement, de garde, qui ne pourraient être résolus sans entraîner des dépenses importantes et nécessiter le renforcement des services de surveillance.

Comme du côté français, la politique allemande envers les nomades s’inscrivait dans la longue durée. Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, la lutte contre le fléau tsigane était une priorité de l’administration allemande. En 1926, sous la république de Weimar, la commission de la police criminelle mettait au point une convention des Länder Allemands sur la lutte contre le fléau tsigane. Après l’arrivé au pouvoir d’Hitler, la répression visant les Tsiganes fut initiée par les autorités locales, puis relayée et amplifiée durant les années de radicalisation et de centralisation de la répression en 1938 et 1939.

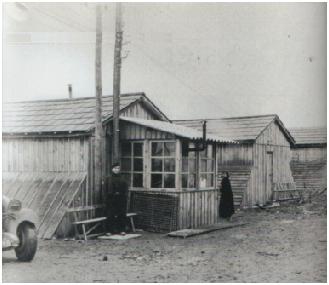

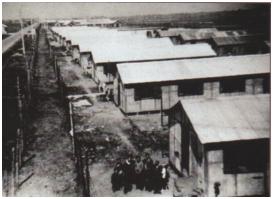

Camp de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loiret) photographié du haut d’un mirador, 1944

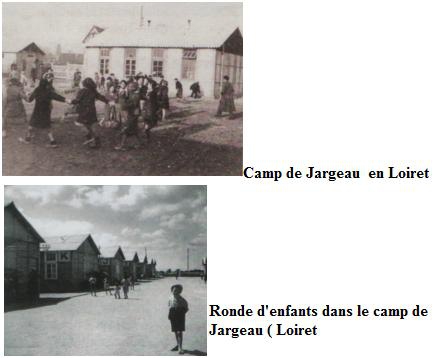

Un internement massif imposé par les Allemands

On ne s’étonnera donc pas que l’occupant ait ordonné dès le 4 octobre 1940 l’internement systématique des nomades en zone nord. Si l’on se réfère à la population nomade présente alors en France très difficile à estimer, elle fut avec les Juifs proportionellement la plus touchée par cette mesure. L’internement des nomades décidé par les Alemands présente un double caractéristique : il s’inscrit dans une logique d’exclusion dont les tenants idéologiques sont anciens et fut délégué aux autorités françaises qui à bien des endroits firent du zèle. Cela vint donc très vite. Le commandement militaire allemand (Militärbefehslhaber in Frankreich MBF) commença par ordonner l’expultion de tout les indésirables de la côte atlantique, Juifs nomades et ressortissants britanniques furent ainsi exclus d’une zone considérée comme militairement stratégique, Baucoups se trouvèrent bientôt internés. Ensuite l’exercice de professions ambulantes furent interdit dans 21 départements du grand ouest. Dans le même temps, le MBF ordonnait l’internement de tous les nomades présent en zone occupée, en exigeant que les camps soient surveillés par des policiers français. Le MBF tenait en effet à impliquer les autorités françaises dans ce genre d’action.

Comment réagirent les autorités françaises? Le choix de la collaboration était aussi le choix sujétion. Les préfets qui relevaient officiellement du ministère de l’Intérieur à Vichy et, dans les faits, d’une double tutelle, française et allemande, furent donc à la manœuvre, avec efficacité voire avec zèle. Certains en profitèrent pour mettre à l’écart toutes les populations jugées marginales. C’est ainsi que des centaines de vagabonds se retrouvèrent internés. Dans les camps, les conditions de vie des nomades furent souvent dramatiques. Il en allait ainsi de l’insuffisance de nourriture et du manque d’hygiène.

Le ravitaillement était d’autant plus difficile qu’il n’y existait pratiquement aucune œuvre d’assistance pour pallier les insuffisances de l’administration. Au contrôle policier s’ajoutait le contrôle social : les archives abondent de témoignages montrant combien la solidarité de la population environnante était limitée. C’est sans doute la catégorie pour laquelle la compassion fut la plus faible. Ceux qui s’évadaient étaient souvent ramenés au camp par la population locale. L’internement fut donc dur et il fut massif. On ne dispose pas de statistiques qui permettent de rapporter le nombre d’internés à la population globale de référence. On sait cependant qu'ils furent environ 2000 internés à l’automne 1940. Sur l’ensemble de l’Occupation, quelque 3000 hommes, femmes et enfants connurent les camps français d’internement par décision allemande, quelques semaines pour certains, plusieurs années pour la plupart.

Vichy reste en retrait

Vichy mena une politique toute différente de ce qu’on pouvait en attendre. La logique d’exclusion qui prévalait en zone non occupée au nom de la lutte contre ceux que Pétain appelait les forces de l’anti-France visait avant tout les Juifs, communistes et franc-maçons; rien ne justifiait, aux yeux des nouveaux gouvernants français, d’y assocoier les Tsiganes. En fait Vichy s’inscrivit dans la continuité de la IIIe République finissante. C’est toujours le décret du 6 avril 1940 qui fut invoqué pour justifier la sédantarisation des nomades par l’assignation à résidence. On n’alla guère au-delà, sauf quand la pression extérieure imposa un choix qui, toujours, fut celui de la mise à l’écart. Les Tsiganes ne furent donc que quelques centaines à connaître les barbelés des camps si nombreux en zone Sud. Leur provenance est symptomatique : Pour l’essentiel il s’agissait d’expulsés d’Alsace-Moselle, donc des territoires annexés de fait au Reich, envoyés vers la France de Vichy pour la plupart au second semestre 1940, bien qu’on trouve encore trace d’expulsion jusqu’en 1943.

Ils se retrouvèrent pour la majorité dans le camp de Riversaltes (Pyrénées-Orientale) où Juifs et Espagnols étaient de loin les plus nombreux, En 1942, on les transféra dans les Bouches-du-Rhône, à Saliers, seul camp spécifiquement tsigane qui exista en zone Sud. Ce transfert fut décidé à l’initiative d’un organisme Officiel, le Service social des Étrangers, et plus spécialement de son chef Gilbert Lesage, qui menait en parallèle une action clendestine, évidemment sans l’accord de Vichy. Dans l’esprit de celui qui, bien après la guerre, fut reconnue Juste parmi les Nations par Yad Vashem, il s’agissait de protéger ces Tsiganes d’une éventuelle déportation.

Ainsi l’internement des nomades en zone Sud resta marginal, lié à des circonstances exceptionnelles tandis qu’en zone Nord, il fut massif et la conséquence d’une décision allemande, même si les préfets et les autorités locales, comme la population, se satisfirent d’être ainsi débarrassés des populations jugées indésirables.

Carnet anthropométrique d’identité pour les nomades et fiche de signalement

Les Tsigane en France un sort à part

Sans doute parce que le sort des Tsiganes fut longtemps négligé par les historiens et ignoré par la mémoire collective, on ne se posa longtemps la question ni de leur sort dans la France des années noires ni de leur destinée. La figure de la victime juive, structurant la mémoire collective depuis la fin des années 1970, on raisonna par assimilation. L’ouvrage que Donald Kenrick et Grattan Puxon consacrèrent en 1972 au sort des Tsiganes d’Europe fit longtemps référence. Ils y affirmaient que 30 000 Tsiganes avaient été internés en France, et une grande partie déportée en Allemagne où près de 16 000 à 18 000 étaient morts. Dix ans plus tard, Martin Gilbert, historien reconnu reprenait ces chiffres dans l’Atlas de la Shoah qu’il publiait alors. Il n’évoqait plus à cette occasion la source que citaient les premiers, à savoir la publication d’un œuvre d’assistance qui ne s’appuyait, quant à elle, sur aucun fondement scientifique.

Puisqu’à ce jour les historiens français ayant dépouillé toutes les archives diaponibles annoncent entre 3000 et 5000 internés, on mesure d’amblée l’empleur de l’erreur. On a aujourd’hui fait le point sur les transferts et déportations en Allemagne. Une centaine d’internés partirent travailler en Allemagne, soit comme volontaires, soit contraints. Il est en outre établi que le 15 janvier 1944, un convoi de 351 Tsiganes partit du camp de Malines, le Drancy de Belgique. Douze seulement revinrent de la déportation. À l’automne 1943, une rafle était organisée dans le ressort du commandement militaire de Bruxelles, soit en Belgique et, pour la France, dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Sur les 351 déportés, on comptait 145 Français, 121 Belges. Ces chiffres sont confirmés par le registre de Birkenau publié conjointement par le musée d’Auschwitz et le centre de Heidelberg.

Stationnement de nomades à La Lande-Chasles (Maine-et-Loiret)

Le grand historien allemand du génocide des Tsigane d’Europe. Michael Zimmermann, a retrouvé l’ordre d’Himmler qui présida à cette rafle. Pourquoi cette action fut-elle isolée en Belgique et plus encore, pourquoi le commandement militaire de Paris ou les services de police et de la SS d’Oberg n’ont-ils pas pris de mesure comparable en France occupée? La question reste ouverte. Toute origines confondues on sait que 23 000 tsiganes furent déportés à Birkenau, ils provenaient pour l’essentiel d’Allemagne et d’Autriche (63%) et de Bohême-Moravie (22%). Plus de la moitié moururent, soit 12 000. Dans la dernière phase, entre le 15 avril et le 2 août 1944, quelques 4300 déportés jugés aptes au travail furent transférés à Ravensbrück, Buchenwald ou Flossenbürg.

Le 2 août, les nazis liquidèrent le camp BIIe de Birkenau : 3000 hommes, femmes et enfants furent gazés. Si l’on tient compte des milliers de Tsiganes gazés à Chelmno, de ceux qui furent massacrés par les Einsatzgruppen de l’armée régulière allemande (que l’enquête systématique du père Patrick Desbois est en traint de mettre en évidence), mais aussi des victimes de tel ou tel gouvernement fantoche ou allié, on peut situer le nombre de Tsiganes exterminés en Europe entre 50 000 et 80 000.

Par bien des aspects, la persécution nazie contre les Tsiganes s’apparentait à la persécution des Juifs : le même racisme biologique nourrissait le rejet et l’exclusion; les mêmes lois sur la protection du sang allemand stigmatisaient les uns et les autres. Pour autant, le processus ne fut pas du même ordre, sans doute pace que le Tsigane n’avait pas la fonction structurante du Juif dans l’interprétation du monde donnée par les nazis. Le Juif ne représentait pas seulement un danger pour la pureté de la race, c’était un danger politique et idéologique majeur car dans la Weltanschaung des nazis, il dominait le monde. C’est à l’aune de cette percpection de l’autre et du monde qu’il faut comprendre le sort des Tsiganes de France. Là sur l’initiative de l’occupant allemand, ils furent massivement internés. On avança des impératifs militaires, mais les stéréotypes racistes sont évidents. Les conditions dans ces camps furent particulièrement difficiles, d’autant que les nomades ne pouvaient compter sur la solidarité de la population.

Les stéréotypes eurent d’ailleurs la vie longue puisque, après la Libération, une bonne partie des nomades resta encore internée un ou deux ans. C’est dans la continuité de ces mécanismes de rejet et d’exclusion qu’il faut trouver la leçon principale de ce drame. C’est cette longue marginalisation des Tsiganes qui explique l’obltération de leur sort dans la mémoire collective.

École dans le camp de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loiret)

Familles Tsiganes au camp de Rivesaltes, 1941-1942

Albert et Catherine Scheid internés au camp de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loiret)

LA MONTÉE EN PUISSANCE DE L’IMPÉRIALISME NIPPON

Le 7 décembre 1941, le Japon bombarde la flotte américaine à Pearl Harbor. Cette attaque surprise s’inscrit dans le cadre d’une expension politique menée tout au long des années trente, qui voit la construction d’un véritable empire nippon.

Exécition de francs-tireurs après la prise de Nankin en 1938

Le terme de guerre de quinze ans est utilisé au Japon pour décrire le conflit dans lequel s’est engagé le pays à partir de l’invasion de la Manchourie, en 1931, jusqu’à sa défaite en 1945. De fait, les opérations japonaises ont débuté sur terre bien avant que débute le conflit européen ou la guerre du Pacifique. Les origines de l’expensionisme nippon des années trente sont anciennes. En 1895, après une première victoire rapide contre la Chine, le Japon obtient l’île de Formose (Taïwan) et les Pescadores. En 1905, il sort victorieux du conflit militaire avec la Russie, qui lui cède la Corée. Cette dernière est finalement annexée en 1910. L’ère Taisho (1912-1925) poursuit cette tendance avec l’obtention de la province chinoise de Shandong par le traité de Versailles, en juin 1919.

Toutefois, les puissances occidentales, et particulièrement les États-Unis, s’inquiètent de la montée de l’impérialisme nippon. En 1922, la conférence de Washington, qui vise à limiter les armements maritimes dans une perspective pacifiste, entend lui donner un coup d’arrêt : le Shandong est rendu à la Chine. La première période de l’ère Showa, entre 1926 et 1945, intensifie malgré tout cette politique. L’expansionnisme japonais se fonde d’abord sur une idéologie politique cohérente. À partir des années trente, la doctrine dite Hakko ichi’u est réactualisée. Elle promeut la domination de l’Asie orientale par le Japon, et sera officiellement adoptée par le gouvernement en 1940. La supériorité de la race nipponne est affirmée tandis qu’un nationalisme exacerbé et un culte accentué de l’empereur se forgent progressivement. La mainmise des militaires sur la vie politique est consommée en 1932 par l’assassinat du Premier ministre Tsuyoshi Inukai. Cette politique agressive atteint son point culminant durant la guerre sainte (Seisen) contre la Chine, de 1937 à 1945, puis contre l’occident.

Soldats japonais en position dans les ruines à Chapei, Shanghaï en 1937

En effet dès 1931, la Manchourie est devenue un objectif de conquête pour l’armée impériale japonaise. Les divisions internes de la Chine (entre communistes et nationalistes, entre région et gouvernement central) et sa politique pacifiste facilitent les ambitions nippones. Après l’attentat du 18 septembre 1931 contre une voie ferrée appartenant à une société japonaise (planifié par des officiers japonais), plus connu sous l’appellation de l’incident de Mukden, le Japon envahi toute la Manchourie. Rapidement conquise, cette région devient le Manchoukouo et ce protectora japonais est confié à l’empereur de Chine déchu, Pu-Yi. Première d’une longue série qui conduit à la guerre, La crise de la Manchourie révèle également l’incapacité de la Société des Nations. Fondée sur l’utilisation de la force armée la politique impérialiste menée par les Japonais viole le droit international mais ne provoquera pas de réaction des puissances occidentales avant 1940.

En janvier 1932, des moines bouddhistes japonais sont malmenés à Shanghai. Cet incident devient un nouveau prétexte pour une opération militaire : la bataille de Shanghai. Après avoir positionné des navires de guerre et des avions autour de la ville, l’aviation japonaise bombarde la cité dans la nuit du 28 janvier tandis que des fantassins s’attaquent à diverses cibles. Les combats s’intensifient jusqu’au début du mois de mars, À l’issue des affrontements et après la signature d’un cessez-le-feu le 5 mai, la ville devient une zone démilitarisée selon un accord très favorable à la Chine. En 1933, un traité de paix instaure une seconde zone démilitarisée de Tianjin à Pékin.

Puis en 1935, la province chinoise du Hebei proclame son autonomie et se rapproche du Japon, qui place finalement la région sous tutelle. L’invasion de la Chine continentale est autorisée par l’empereur Hiro-Hito au mois de juillet 1937. Après l’annextion déguisée de la Manchourie, les Japonais provoquent à nouveau un incident pour justifier une agression contre le gouvernement chinois. La ville de Pékin est occupée après qu’une garnison ait pris à partie des soldats nippons. Des opérations militaires s’étendent bientôt sur tout le pay et les Japonais prennent successivement Shangai, Nankin où ils se livrent à un terrible massacre, puis Wuhan au printemps 1939.

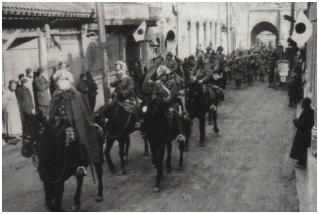

Occupation de la Manchourie par les troupes japonaise en 1932

Après les succès japonais, l’armée chinoise nationaliste de Chang-Kaï-check réorganise sa défense, et parvient à établir une résistance solide malgré les méthodes de guerre extrêmement violentes des Japonais. En 1940, les gouvernements collaborationnistes, constitués à Pékin et à Nankin fusionnent pour former le gouvernement fantoche de la République de Chine.

Après le déclenchement de la guerre contre la Chine, l’expantionnisme japonais se renforce encore. Dès 1937, l’opération Lys d’or entend rassembler les richesses pillées dans les territoires conquis. Officialisée en 1940, la Spère de coprospérité de la grande Asie orientale doit assurer l’autosuffisance des pays asiatiques et permettre la fin des échanges avec les Occidentaux. Son but premier est en fait l’expansion coloniale de l’Empire japonais qui regroupe ainsi tous les territoires contrôlés par son armée au fur et à mesure de ses conquêtes. L’Agence de développement de l’Asie Orientale est créée : elle promeut l’exploitation des territoires conquis où vont se développer les travaux forcés et se banaliser les pillages. Derrière des thèmes anti-occidentaux comme l’Asie aux Asiatiques, cette institution vise principalement à accroître l’expansion japonaise, en ogmentant ses moyens économiques et militaires. Ce sont désormais les possessions coloniales des Européens entrés en guerre qui sont visées. Enfin de prendre à revers les forces nationalistes chinoises toujours actives, le Japon souhaite maintenir ses troupes en Indochine française. Les Japonais profitent de l’offensive allemande au printemps 1940 pour envahir le nord de l’Indochine. Si le gouvernement de Vichy cède d’abord l’accès aux bases militaires du Tonkin en septembre 1940, les pourparlers sont brutalement interrompus par l’occupation de Lang Son et de Dong Dang. Durant le bombardement de Haiphong, ce sont 800 militaires français qui vont trouver la mort.

Fouille dans les décombres après le bombardement de la ligne Canton-Hankou

De plus les affrontements entre la France et la Thaïlande constituent un contexte favorable aux ambitions nippones. Le Japon se pose comme arbitre et se range du côté de la Thaïlande qui devient alors l’alliée militaire de l’empire japonais. En juillet 1941, Vichy cède finalement au Japon le droit d’occuper toute l’Indochine qui entre dans la sphère de coprospérité de la grande Asie orientale. Concernant l’opinion internationale, les États-Unis, qui persistent encore à rester à l’écart du conflit généralisé en Europe décident de durcir leurs positions face à cette expansionnisme japonais marqué par une impitoyable brutalité. Au mois de mai 1941, le président américain Roosevelt accorde officiellement son soutien à la Chine en guerre par l’octroi d’un prê-bail. Cette aide matérielle et économique, dont bénéficie déjà l’Angleterre, permet aux États-Unis d’apporter leur soutien aux pays amis sans s’engager de façon directe et active dans le conflit. De plus Roosevelt impose, conjointement avec le Royaume-Uni, un embargo pétrolier aux Japonais. Cette pression américaine ne parvient cependant pas à faire céder le Japon qui refuse obstinément de se retirer d’Indochine. Depuis septembre 1940, l’empereur nippon est l’allié de l’Allemagne et de l’Italie avec lesquels il forme l'Axe Rome-Berlin-Tokyo. Les tensions avec les États-Unis s’aggravant progressivement, la guerre contre les Alliés, de virtuelle, va devenir réelle. Une agression contre les États-Unis paraît nécessaire aux militarismes japonais pour poursuivre la conquête chinoise qui demeure son but principal. Subissant l’ambargo pétrolier, Hiro-Hito autorise finalement l’offensive contre les Américains. Le 7 décembre 1941, l’aviation nippone attaque la flotte américaine à Pearl Harbor, impliquant les Étas-Unis dans le conflit mondial. Seule la défaite militaire du pays, en 1945, mettra un terme à l’expansionnisme japonais.

LES FORCES FRANÇAISES À BERLIN DE 1945 À 1994

Capitale en ruines d’un IIIe Reich qui devait durer mille ans, Berlin acquiert vite après 1945 un nouveau statut imposé par la guerre froide. Le partage de la ville entre les ex-Alliés en fait le baromètre de la confrontation Est-Ouest dont certains soubresauts ont des répercussions directes sur l’agglomération. Dans le secteur français, les militaires assistent à cette évolution qui conduit à redéfinir leur mission initiale d’occupation.

Réunion à Berlin des représentants des pays alliés le 5 juin 1945.

L’arrivée des forces françaises à Berlin à l’été 1945 est consécutive aux accords internationaux conclus entre les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Les accords de Londres en novembre 1944, puis la conférence de Yalta en février 1945 prévoient l’occupation de la ville par les Russes, les Américains et les Anglais, la participation de la France n’est acquise qu’après la conférence de Postdam, en juillet 1945.

Aussi, lorsque les éléments précurseurs de la 1e division blindée arrivent avec les troupes anglo-américaines le 3 juillet 1945, ils doivent stationer en secteur britannique, faute de zone attribuée à la France. Les arrondissements de Reinickendorf et Wedding ne sont concédés aux Français que le 12 août 1945. Placés sous les ordres du général Beauchesne, les militaires se répartissent d’abord sur l’ensemble du secteur français. Une note datée du 1er septembre 1945 prévoit que la garnison ne dépasse pas 3000 hommes. Parmi ceux-ci. La gendarmerie, présente dès l’été 1945, compte près de 400 hommes rasemblés au camp Foch où un détachement est créé le 7 novembre 1945. L’armée de terre constitue le plus gros contingent à base d’infanterie, de blindés et d’élément du génie. Le 46e régiment d’infanterie, (RI) implanté en novembre 1947, et le 11e régiment de chasseurs (RCh), arrivé en août 1949, forment l’ossature du dispositif conservé jusqu’au départ de Français.

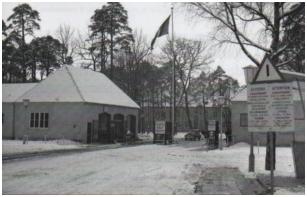

Le quartier Napoléon, février 1955

Au début des années 1950, la majorité des troupes et des services français sont concentrés dans l’ancienne caserne Hermann Goering, rebaptisée quartier Napoléon, en souvenir de l’entrée triomphale de l’empereur dans la ville en 1806. La mission initiale confiée aux forces françaises à Berlin est celle d’une troupe d’occupation dans un pays vaincu. Cette tâche revêt une signification particulière pour bon nombre de militaires français qui ont eux-mêmes connu l’occupation, la clandestinité, les combats ou la captivité, les premiers temps sont consacrés à la gestion des mouvements de la population (prisonniers, réfugiés, déportés) à la recherche de dépôts d’armes clendestins, à la traque de criminels de guerre et à la dénazification de la société allemande.

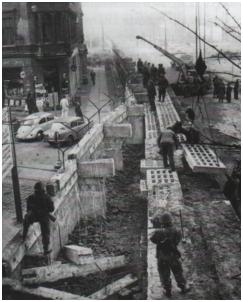

Construction du mur dans la Zimmerstrasse à Kreuzberg, novembre 1961

Certaines activités initiées à l’époque vont se perpétuer dans le temps. Ainsi la garde des hauts dignitaires nazis condamnés au procès de Nuremberg se poursuit jusqu’au décès de Rudolf Hess en 1987, à la prison de Spandau. La relève des troupes détachées par chaque secteur pour quatre mois donne lieu à un véritable cérémonial. Par ailleur, les forces stationnées à Berlin concerve leur statut de troupe d’occupation, contrairement au reste de l’Allemagne. À ce titre, leur entretient est à la charge de la ville qui reçoit annuellement le montant des dépenses. De façon analogue, l’administration militaire mise en place en 1945 n’est jamais remise en cause. Elle est même confirmée par l’accord quadripartite du 3 septembre 1971. Jusqu’au 3 octobre 1990, le général commandant les unités françaises porte le titre de gouverneur militaire français de Berlin.

Chargé de la gestion de son secteur, il est en outre le représentant français auprès de la kommandatur interalliée, autorité chargée de diriger comjointement l’administration de la ville. Néanmoins, l’évolution du contexte conduit les forces françaises à aller bien au-delà d’une simple occupation.

Visite du président américain J. F. Kennedy à Berlin le 26 juin 1963

Une force protectrice issue de la guerre froide

Situé au cœur de la zone d’occupation soviétique, Berlin devient un poste avancé du monde libre dans un contexte lourd de menaces. La première épreuve de force, imposée par le blocus soviétique de 1948-1949, change radicalement le rôle des troupes occidentales, dorénavant perçues comme des forces protectrices par les Berlinois de l’Ouest. Durant le pont aérien, l’aviation française joue un rôle symbolique en raison de son engagement en Indochine. Toutefois le développement de l’aéroport de Tegel s’accompagne d’une montée en puissance de l’armée de l’air qui y crée la base aérienne 165 quelques années plus tard.

À l’issue du blocus, la création de la République fédérale d’Allemagne (RFA) et de la Républic démocratique allemande (RDA) modifie le rapport de force. Alors que les Soviétiques favorisent l’émergence d’un contingeant est-allemand, les Berlinois de l’Ouest, isolés de la RFA, ne peuvent compter que sur les forces occidentales dont les effectifs s’établissent autour de 12 500 hommes (5 900 pour les Américains, 3900 pour les Britanniques et 2 900 pour les Français.

Patrouille dans le secteur français de Berlin le 13 février 1962

Dès 1951-1952, le premier plan tripartite de défense, s’établi pour faire face à d’éventuelles attaques de la part de civils ou d’éléments militaires hostiles, s’accompagne de manœuvres franco-anglo-américaines. Comme l’isolement de Berlin-Ouest dans la RDA et l’écrasant avantage numérique des troupes adverses hypothèquent les capacités de résistance, les trois alliés prévilégient les actions retardatrices au profit d’un front situé plus à l’Ouest. Dans ce cadre, le 46e RI se spécialise dans le combat en zone urbaine et le 11e RCh dans la lutte antichar. Devenu la vitrine idéologique et économique des deux systèmes qui se partagent la ville, chaque secteur vit au rytme des tensions successives entre l’Est et l’Ouest. Certaines d’entre elles focalisent l’attention sur Berlin comme les premières grèves ouvrières à Berlin-Est en 1953 et surtout la construction du mur en 1961. Cette crise majeure mobilise les états-majors occidentaux durant plusieurs mois avant le retour à une certaine normalité. Les habitants et les militaires français apprennent à vivre avec le mur de la honte qui devient un élément emblématique de Berlin durant 28 ans.

À la fin des années 1960, le dispositif militaire français connaît quelques aménagements. En 1968, un groupement des forces est créé pour assurer le soutien administratif et technique à l’ensemble du groupement terre des forces françaises stationnées à Berlin. La même année, un centre d’instruction de gendarmerie est créé. Il forme des sous-officiers de l’armée pendant vingt-trois ans. En 1969, une section du génie est mise sur place pour apporter un appui indispensable aux deux régiments de la garnison berlinoise. Le 1er août 1985, elle devient la 110e compagnie du génie, jusqu’à la fin des années 1980, les militaires français stationnés à Berlin sont soumis à un entraînement soutenu en prévision du pire.

Outre les patrouilles le long du mur, manœuvres et exercices rytment les semaines au cours desquelles les marches de jour et de nuit alternent avec les tests de résistance au froid. L’éventualité d’une attaque n’a jamais été totalement écartée. Comme l’explique lui-même le dernier commandant du secteur britannique, Sir Robert Corbett : il faut retenir que ces plans étaient bien réels. Nous savions que des plans d’une attaque de Berlin et des exercices d’entraînement continuèrent jusqu’à l’année précédant la chute du mur en novembre 1989.

Journée des forces alliées, salut des gardes aux drapeaux le 25 avril 1964

Une force invitée issue de la réunification allemande

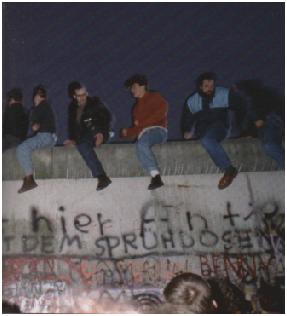

En ouvrant la voie à la réunification allemande, la chute innatendue du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, boulverse les perspectives d’avenir de la force française, le 12 septembre 1990, le traité de Moscou, aussi appelé traité 2+4, entre les représentants des deux Allemagne et des quatre anciens Alliés de la Seconde Guerre mondiale, scelle le sort des troupes étrangères présentes à Berlin depuis 1945. En effet, le préambule et l’article 7 précisent que les quatre puissances occupantes abandonnent leurs droits et responsabiltés sur l’Allemagne.

La fin de l’occupation alliée entraîne la disparition de la Kommandatura interalliée. Le 2 octobre 1990, une séance de clôture est organisée entre les trois commandants des secteurs occidentaux : le général français François Cann, le major-général anglais Robert Corbett et le major général américain Raymond Haddock. Pour la première fois dans l’histoire de cette institution, la presse est autorisée à participer à la séance. Le point central de l’ordre du jour est la signature d’une communication adressée au maire-gouverneur de Berlin et signée par les trois gouverneurs militaires. Aujourd’hui à minuit, peut-on y lire, s’achève la mission des généraux commandants les secteurs occidentaux de Berlin. Nous allons bientôt quitter Berlin et éprouver la satisfaction de voir nos efforts communs couronnés de succès.

Gendarme observant le côté Est du mur en mars 1970

Le lendemain, la réunification allemande est officiellement effective. Berlin redevient la capitale allemande (tout en étant également un Land). Avec la suppression de leur secteur, les militaires français se retrouvent sur le sol d’un État souverain. Les autorités allemandes demande néanmoins le maintient du dispositif français jusqu’au départ des troupes russes. Il prend l’appellation des forces françaises stationnée à Berlin (FFBS). Entre 1992 et 1994, les mesures de retrait des forces armées étrangères sont préparées, puis appliquées. L’année 1994 est marquée par une série de cérémonies au cours desquelles les berlinois viennent manifester leur attachement aux militaires qui s’apprêtent à les quitter. Le 26 mars 1994, les forces armées français quittent odfficiellement la ville de Berlin. Le 18 juin, elles participent à la dernière parade interalliée. Le 8 septembre, le gouvernement fédéral fait ses adieux solonels aux unités militaires des puissances occidentales au terme de près de cinquante ans de présence. La cérémonie a lieu en présence des plus hautes autorités allemandes et d’invités de marque. Le Président de la République, François Mitterrand, représentant la France.

Le point fort de la journée est la grande retraite aux flambeaux devant la porte de Brandebourg. Il s’agit de la plus haute cérémonie d’honneur prévue par le protocole allemand. Le 14 septembre 1994, les militaires français se retrouvent au quartier Napoléon pour une émouvante cérémonie nocturne de dissolution des services. Ainsi disparaît le 11e régiment de chasseurs, de même que le 46e régiment d’infanterie, fermé pour cause de victoire. L’étandard de l’un et le drapeau de l’autre sont conservés au Service historique de la défense, à la salle des emblèmes du château de Vincennes. Le 28 septembre 1994, une ultime cérémonie militaire se déroule au quartier Napoléon à l’occasion de la remise symbolique des clés. Le colonel Rousselet, dernier chef d’état-major des FFSB et ancien chef de corps de 1990 à 1992, préside la prise d’armes. Le colonel Hoppe, son homologue, devient le commandant militaire de la caserne, baptisée Kaserne Julius Leber.

Berlinois sur le mur, la nuit du 9 novembre 1989

Le soir, le dernier train militaire français quitte les quais de la gare de Tegel emmenant vers Strasbourg les soldats français. Entre 1945 et 1994, près de 100 000 militaires français, dont un grand nombre d’appelés, sont venues à Berlin pour quelques mois ou quelques années. Dans cette ville au destin exceptionnel, le rôle de ces hommes et de ces femmes a évolué de manière singulière au cours de ses cinquante années. Comme l’a expliqué le général François Cann, chef du gouvernement militaire à Berlin de 1987 à 1990 : C’est je pense, un cas unique dans l’histoire de l’humanité où des vainqueurs arrivent en force d’occupation en 1945, deviennent force protectrice jusqu’en 1990, puis force invitée, car on leur demande de rester sur place jusqu’au départ des derniers Russes.

Signature du traité 2+4 à Moscou le 12septembre 1990

Helmut Kohl et François Mitterrand lors de la cérémonie de départ des troupes alliées de Berlin, château de Charlottenburg le 8 septembre 1994

LA CUISINE SOUS L’OCCUPATION

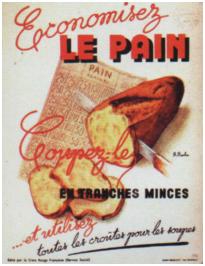

Dans les pays belligérants comme dans les États occupés, de nombreuses restrictions alimentaires sont mises en place dès les premiers mois de la guerre. En France, les ressources principales sont réquisitionnées par l’occupant et envoyées vers le front pour améliorer la vie des soldats. Un autre combat se livre alors dans les villes et les campagnes; trouver de quoi manger. Les femmes seront en première ligne dans cette bataille.

Affiche éditée par la Croix-Rouge française (Service Social) et réalisée par R. Rocher afin d’inciter les Français à économiser la nourriture.

Alors que les hommes sont au front ou prisonniers de guerre, les femmes reprennent le travail agricole. Pourtant, la production de biens de consommation baisse. En février 1940, Paul Reynaud, alors ministre des Finances annonce à la radio que le rationnement de la population française est envisagée. Un mois plus tard, un décret puis un arrêt interministériel imposent aux Français de se faire recenser auprès des mairies afin d’établir des cartes de rationnement. En juin 1940, neuf mois après la déclaration de guerre, la France capitule. Le gouvernement du maréchal Pétain signe l'armistice le 22 juin dans lequel sont décrites, entre autres, les conditions d’occupation de la France ainsi qu’une clause particulière concernant le ravitaillement de l’armée allemande par le pays vaincu.

L’Allemagne nazie occupe désormais la France, divisée en plusieurs zones. Les échanges commerciaux entre les pays d’Europe et le reste du monde, mais également entre certaines zones françaises sont désorganisés ou interdits. La France doit donc apprendre à vivre en autacie. Ce pays agricole et viticole devient le (garde-manger) du Reich. Les prélèvements de l’occupant atteignent 15 à 20% de la production agricole française. Les restrictions alimentaires vont s’intensifier jusqu’à la fin de la guerre, et même au-delà.

Distribution de vivres organisée à Wissembourg, en Alsace par l’entraide marocaine à la France

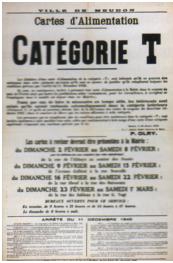

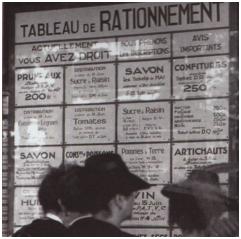

Dès le mois d’août 1940, des cartes de rationnement et des tickets d’alimentation sont distribués pour le fromage, le pain et la viande. Ces tickets sont un droit à acheter et ne remplacent aucunement la monnaie. Ils ne garantissent pas d’avantage l’approvisionnement. Pour mettre en place un système de rationnement complexe, le ministère du Ravitaillement est créé le 20 octobre 1940. Attribués par les mairies, les tickets sont distribués selon la composition des familles, divisée en plusieurs catégories, elle-même déterminées par l’occupant : les enfants de moins de 3 ans, ceux de 6 à 13 ans (J2) les jeunes de 13 à 21 ans (J3), les femmes enceintes et les femmes allaitants, les adultes de 21 à 70 ans, les travailleurs de forces suivant la dureté du travail, les personnes de plus de 70 ans, etc.

Chaque catégorie a droit à une quantité précise de pain et de viande, de beurre et autres denrées. L’usage obligatoire des tickets n’est pas le seul moyen de limiter la consommation. Ainsi les boulangers vendent seulement le pain de la veille : le pain étant moins bon, le consomateur le mange en plus petite quantité et moins rapidement. Ce pain est également de plus en plus noir, la farine étant de mauvaise qualité et la quantité d’eau plus importante.

Les pâtisseries et les boucheries ne sont ouvertes que certains jours de la semaine, selon la législation des jours sans. La vente de croissants et de brioches dont les recettes sont basées sur le beurre, produit devenue rare et coûteux, est interdite. De même manière, dans les cafés et les restaurants, il y a des jours sans alcool, alors que la consomation de boissons alcoolisées à hauteur de 16 degrés est illégale. Les journaux de l’époque accordent une place importante aux mesures de restrictions. C’est par eux qu’en août 1940, les Niçoits apprennent qu’ils n’ont plus le droit de consommer glaces et sorbets. À la même époque, ces mêmes journaux leur annoncent que la tomate est devenue un produit de luxe étant vendu 4 à 5 Francs le kilo au lieu de 45 centimes un mois auparavant. La faim pousse les Niçoits à manger des coquillages ramassés au port ou sur les piliers de la jetée-promenade, alors qu’ils ne sont pas comestibles.

Affiche concernant une mise à jour des catégories pour les cartes d’alimentation

En Carmague, la salicorne remplace les haricots verts; dans la région lyonnaise, les corbeaux entrent dans la préparatrion de bouillons. En 1941, le blocus maritime britannique sur l’Europe continentale empêche l’importation de denrées alimentaires venues des colonies comme le café, le poivre et les fruits. En 1942, la météo s’en mêle : la rudesse de l’hiver détruit bon nombre de récoltes. Chaque français lit assidûment les journaux qui annoncent les dates de distributions exceptionnelles d’aliments comme la pomme de terre, la viande ou le poisson. Malgré l’interdiction d’augmenter les prix, les tarifs s’envolent. La faim fait désormais partie du quotidien d’une grande majorité de la population française. Le règne du système D commence alors. Durant la guerre les bombardements ennemis sur les axes de circulation routière (ponts) et ferroviaires (voies ferrées et gares) ainsi que la pénurie de carburant rendent difficile voire impossible l’acheminement des denrées entre régions et l’apporvisionnement des villes.

Les problèmes de ravitaillement s’intensifient à quelques semaines du débarquement en Normandie, quand les sabotages se multiplient. Dans les grandes villes, les balcons accueillent désormais poulaillers ou clapiers à lapins. Les carottes et les poireaux remplacent les géraniums dans les bacs à fleurs. À Paris, une partie des jardins des Tuileries, se transforme en potager collectif, tout comme l’hoppodrome de Saint-Cloud et la cour du Louvre. En Province, les grandes étendues de Sologne et de la Crau sont mises en culture. Le retour à la terre est préconisé.

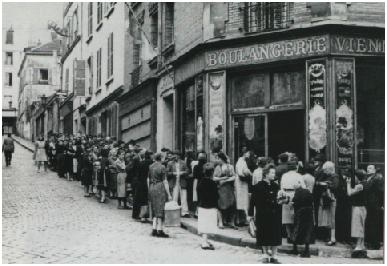

Queue pour se ravitailler devant une boulangerie

Le mot allemand ersatz fait son apparition pour désigner les succédanés : le café pur, dont la vente est interdite au début de l’année 1941, est remplacé par des glands (avec lesquels il est également possible d’extraire de l’huile), du maïs grillé ou encore des pois chiches. Les Tiponambours et les rutabagas se subsituent à la pomme de terre plus énergétique et réservée en priorité aux Allemands, les rutabagas sont sans tickets et on n’a même pas besoin de faire la queue pour les acheter, parce que ce n’est pas vraiment bon. Ce sont de gros navets qui servent d’habitude à nourrir les bêtes à la campagne, explique Jean-Louis Besson dans ses souvenirs d’enfance. La guerre se prolongeant, le rationnement devient de plus en plus strict et certains aliments rares et onéreux. Les Français maigrissent, la carence importante pertubent la croissance des enfants. C’est pourquoi, dans certaines écoles, des biscuits vitaminés ou des fruits secs sont distribués aux élèves. Les livres de cuisine s’adaptent à ces nouvelles conditions. Les Français apprennent à réaliser des potages avec de l’ortie blanche, du mouron, de la luzerne.

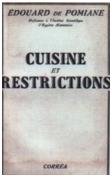

De nombreux livres paraissent pour aider les ménagères à cuisiner différemment. En 1940, H.P. Pellaprat signe 340 recettes de cuisine pour les restrictions alimentaires, chez Flamanrion. La même année, Édouard de Pomiane, médecin et ancien chef de service à l’Institut Pasteur, écrit Cuisine et restrictions indiquant, plus d’idées recettes, les aliments à privilégier en raison des calories qu’ils apportent. Il donne également quelques astuces pour ne rien perdre : récupérer les croûtes de pain pour en faire du pain perdu ou les écraser une fois sèches pour les transformer en chapelure : elle servira à faire des pâtisseries ou des potages. Raymond Granier explique : on devait faire cuire les légumes le moins possible, une cuisson prolongée détruisant les vitamines. Les journaux et les emballages des produits alimentaires proposent également des recettes adaptées. Une recette de maïzena propose de préparer une omelette bien épaisse avec un seul œuf, un peu de lait et du saindoux auquel est ajoutée une grosse cuillere de Maïzena. Encore faut-il trouver du lait.

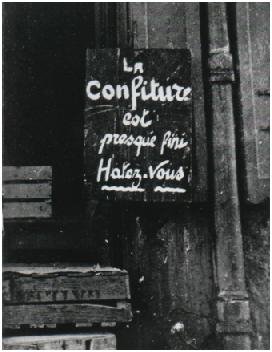

Un exemple de pénurie alimentaire

Des recettes s’échangent durant l’attente, souvent très longue, devant l’épicerie ou la boucherie, On s’inquiert de la préparation du pâté sans viande dans laquelle un cube de Viandox apporte mélangé à la farine, à l’œuf et à l’eau, le goût du bœuf, si rare en ville. Pour le dessert, il est proposé une crème de rhubarbe, les faires cuires dans l’eau et la saccharine succédant de sucre vendu en pharmacie puis incorporer la crème d’orge diluée dans l’eau à la compote de fruits ainsi obtenue et laisser refroidir. Pour préparer les confitures, le sucre, faisant défaut, est remplacé par du moût de raisin ou de pommes concentré, ou encore du sucre de citrouille. Le nombre de pots est restreint. La saccharine va, à son tour, être rationnée. Pour en obtenir, certains vont même se faire passer pour des diabétiques. La saccharine nayant pas les mêmes qualités nutritives que le sucre, elle ne sera bientôt réservée qu’à ces malades.

Ouvrage consacré aux restrictions alimentaires publié en 1940

En Corse, occupé par l’armée italienne, le blé est remplacé par la châtaigne dans la fabrication de la farine. En raison de la pénurie de viande sur l’île, le braconnage se développe : le gibier remplace le bœuf alors qu’à Paris, ce même gibier est introuvable sur les marchés. En Bretagne, certains fours à pain traditionnels, construit dans les campagnes au Moyen-âge, sont restaurés afin de permettre aux familles de cuire leurs pains. À Lyon, la traditionnelle quenelle à chair de brochet ou de volaille se transforme, pour la première fois depuis 1830, en quenelle nature. En ville, chaceux sont ceux qui reçoivent les colis agricoles de la famille restée vivre à la campagne. Oeufs frais, gigot, fromages, huile d’olive deviennent de véritables trésors. Tout cela envoyé en petite quantité, les réfrigérateurs étant encore inconnus de la majorité des foyers français. Perdre ces denrées pour des problèmes de concervation eût été impensable!

Les parisiens font la queue pour le ravitaillement devant les commerces.

Conséquence du manque de carburant, d’engrais, de main-d’œuvre et de la pénurie de pièces détachables pour les machines agricoles, les restrictions alimentaires se font également ressentir dans les campagnes. De plus l’armée allemande réquisitionne les animaux de fermes. Le cheptel diminue d’autant plus vite que la sous-alimentation et la malnutrition des animaux réduisent le taux de natalité.

Distribution en Alsace, par le personnel féminin du Service Social de la 1ère armée française

La production de viande et de lait s’amenuise tout autant. Le beurre se faisant de plus en plus rare et coûteux il est remplacé par le saindoux fabriqué à partir du lard de porc. Parfois ce même beurre est étiré : une petite quantité, laissée à température ambiante, est mélangée à une quantité àgale d’eau tiède. Il est parfois plus facile de trouver de la volaille, des œufs ou de la farine. Entre villes et campagnes. Entre zone libre et zone occupée, s’organise alors un marché noir.

Tableau de rationnement dans les boutiques d’alimentation

Les mairies sont cambriolées, des paquets de cartes d’alimentation disparaissent sur le marché noir malgré le risque de peine de mort ou de travaux forcés pour les malfaiteurs. Un nouveau trafic apparaît, celui des fausses cartes de rationnement. Entre juin 1940 et juin 1944, l’armée allemande a emporté 2 845 000 tonnes de blé (soit la moitié d’une récolte annuelle) et presque autant en avoine, 845 000 tonnes de viandes (soit plus que la consommation des 40 millions de Français pendant l’année 1941), 711 000 tonnes de pommes de terre, 220 millions d’œufs.

Distribution de vivre à la population civile alsacienne

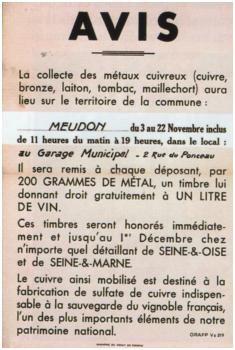

Avis à la population de Meudon

Les Français qui espéraient que les problèmes de ravitaillement et les restrictions alimentaires diaparaîtraient avec le dernier occupant, on dû utiliser leurs tickets de rationnement jusqu’en 1949, le premier et le dernier aliment rationné sera le pain, si cher aux Français. Les problèmes de ravitaillement se prolongeront, quand à eux jusqu’en 1952.

L’OPÉRATION BARBAROSSA

Le 23 août 1939, l’Allemagne nazi et l’URSS ont signé un traité de non agression. Cependant, le 21 juillet 1940, moins d’un an après, Hitler demande à son état-major de préparer un plan d’invasion de l’Union soviétique. Confiant, il se lance en juin 1941 dans la grande campagne de la Seconde Guerre mondiale, celle qui, au final, verra sa perte.

Un régiment motorisé de la Wehrmacht passe la frontière russe, juin 1941

Le pacte de 1939

Également appelé le pacte germano-soviétique ou encore le pacte Molotov-Ribbentrop du nom des deux émissaires mandatés, ce traité stipule que l’Allemagne nazie et L’URSS ne peuvent s’attaquer mutuellement, ni prendre part à une alliance qui menacerait l’un ou l’autre des pays. De plus, un protocole secret répartit des territoires entre l’Allemagne et l’Union soviétique (Scandinavie, Pays-Baltes, Pologne, Roumanie). L’Union soviétique avait pourtant tanté un rapprochement stratégique avec les Alliés français, et britanniques dès 1938.Churchill écrira d’ailleurs dans ses mémoires que les Soviétiques ne furent pas consultés face à la menace hitlérienne et furent traités avec une indifférence, pour ne pas dire un dédain, qui marqua l’esprit de Staline. Les événements se déroulèrent comme si la Russie soviétique n’existait pas. Nous avons après-coup terriblement payé cela.

Longtemps tenue secret par le bloc soviétique, ce pacte fixait également les termes du partage de la Pologne par les nazis et les Russes. De plus, une clause particulière ne prévoyait que les services de renseignement des deux pays, la Gestapo pour l’Allemagne et le NKVD pour l’URSS, s’engageraient à se livrer mutuellement les réfugiés germaniques et soviétiques résidant dans lesdit pays.

Chars soviétiques détruits le 25 juin 1941 en Ukraine

En conclusion, chaque partie trouva pendant deux ans son intérêt dans ce pacte. Le IIIe Reich rapatria ses divisions, notamment blindées, vers l’ouest et put ainsi mener une guerre-éclair contre la France qui se trouva envahie. L’URSS de son côté put retarder au maximum la guerre sur son territoire, et ainsi rattraper le retard technologique de son armée. Elle créa aussi une zone tampon à l’ouest pour protéger les centres politiques et économiques du pays.

Le plan d’Hitler

Contrairement à ce qu’a pu supposer Staline, Hitler souhaitait affronter le géant soviétique le plus tôt possible. Il expliqua à ses généraux qu’il visait une défaite rapide des puissances occidentales, afin de se consacrer à la campagne de Russie, considérée comme un espace vital pour le peuple allemand, le fameux Lebensraum proné par Mein Kampf. Conscient des erreurs de Napoléon, le commandement allemand prévoit de constituer trois groupes d’armées chargés d’empêcher les Soviétiques de se replier en pratiquant (la terre brûlée). Le groupe d’armée (GA) Nord est chargé de s’emparer de Leningrad, le (GA) Centre doit contrôler l’axe Minsk-Smolensk-Moscou et le (GA) Sud doit prendre le contrôle de Kiev. Slon les prédictions du Führer, l’URSS ne devrait pas résister plus de quelques mois à la puissante Wehrmacht et à ses alliés, surtout après les premières défaites russes en Finlande (guerre d’hiver de 1939), qui confirmèrent les faiblesses de l’Armée rouge dont les pertes humaines atteignirent 390 000 morts en seulement quatre mois.

Pour atteindre les objectifs, les autorités nazies prévoient la mort par la faim de 20 à 30 millions de Soviétiques considérés comme des Untermenschen (sous-hommes), alors même que la solution finale n’est pas encore décidée. En outre, il est prévu qu’une partie de la population soit réduite en esclavage afin d’alimenter la grande machine industrielle allemande.

Chars allemands à la frontière entre la Pologne et l’URSS

L’agresseur allemand

Les premiers plans établis, Hitler décide par la directive no 21 de fixer le début de l’attaque au 15 mai 1941. Elle est finalement repoussée au 22 juin en raison des manœuvres dans les Balkans. Cette opération prend le nom de Barbaroussa, en hommage à Frédéric Barbaroussa, empereur romain germanique (1122-1190), et symbole de la grandeur allemande. L’état-major allemand n’avait aucun doute sur les chances de succès de l’opération Barbarossa. L’armée d’Hitler disposait en effet de ressources humaines et matérielles considérables. À la veille des opérations, sur le front de l’Est, elle compte 157 divisions (sur les 208 divisions de l’armée de terre) dont 17 blindées et 13 motorisées. À ces effectifs peuvent être ajoutés ceux des alliés allemands, à savoir une quinzaine de divisions finlandais (entrée dans l’Axe le 26 juin 1941), 14 divisions roumaines, 2 hongroises et 2 slovaques, trois pays qui se sont alliés à l’Allemagne nazie en novembre 1940 (auxquelles s’ajouteront 3 divisions italiennes à partir du 26 juin 1941).

Dès le mois de février 1941, Hitler déplace ses troupes vers l’est. Mais pour ne pas attirer l’attention des Russes, il prend soins de les garder stationnées jusqu’au dernier moment derrière les lignes Radom-Varsovie (ligne ferroviaire reliant les deux villes polonaises et carrefour des voies de communication nord-sud et est-ouest). La guerre-éclair menée par l’armée allemande nécessite un appui aérien et un équipement moderne conséquent. Hitler mobilise pour l’opération Barbarossa plus de 3500 chars dont plus de la moitié sont des véhicules lourds, un peu plus de 7000 pièces d’artillerie. La luftwaffe aligne quant à elle 1600 bombardiers et 900 chasseurs, ce qui représente environ les deux tiers du potentiel aérien allemand, tandis que le reste des ressources est consacré à la lutte contre la Grande-Bretagne. Le 22 juin 1941, Hitler se prépare donc à ouvrir un second front alors même que la bataille de l’Angleterre n’est pas terminée.

Avions de combat russe abattu par les Allemands en 1941

L’agressé soviétique

Du côté de L’URSS, il est difficile de quantifier avec exactitude les effectifs et les équipements. Cependant, les historiens s’accordent à penser qu’ils diposaient d’environ 4 700 000 hommes en juin 1941. À noter qu’à la veille de l’opération Barbarossa, l’Armée rouge est en pleine réorganisation : l’âge de la conscription a été baissé et la durée du service militaire allongé, ce qui permet aux Soviétiques de disposer d’un réservoir supplémentaire de dix million d’hommes dont six millions ont déjà suivi une préparation militaire intensive. Ainsi Staline, aligne sur le front ouest 170 divisions, dont 32 blindées et plus de 20 divisions de réserve. Il ne faut pourtant pas se méprendre sur cett apparentes supériorité numérique puisqu’une division soviétique compte 8000 soldats quand à sont équivalent allemand en regroupe de 14000 à 16000, soit le double. Au niveau de l’équipement, il est admis que les Russes disposaient de 10 à 15000 chars, d’environ 1350 bombardiers, 2000 avions de chasse, et 800 avions de reconnaissance. En ce qui est de l’artillerie, L’URSS met en place plus de 37 000 canons et mortiers.

À noter cependant qu’une grande partie du parc soviétique est ancien et que les grands programmes de renouvellement devaient permettre à l’armée rouge de disposer d’un matériel modernisé pour l’année 1942. En somme, le ratio des forces était le suivant : un peu plus de 3 millions d’hommes du côté allemand, pour deux millions et demi côté soviétique, les Allemands bénéficient pour leur part d’un armement globalement à la fine pointe et de soldats expérimentés qui ont déjà fait leurs preuves lors des campagnes de France et de Pologne.

Chars allemands avançant vers la frontière séparant la Pologne et l’URSS

La Russie dispose quant à elle d’un avantage de taille : un territoire immense, des industries de défense à l’abri du front (elles ont déjà été déplacées dans l’Oural) et d’une population de 170 millions d’habitants alors que le Reich n’en compte que 70 millions. De plus, c’est à cette période que les entreprises d’armement en Sibérie afin d’assurer un base arrière en cas d’attaque, ce qui laisse supposer que Staline n’était pas dupe quant aux intentions d’Hitler. Pourant alors qu’une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale se prépare, nombre d’historiens s’étonnent que Staline ne représent pas la menace imminente du dangereux voisin nazi, et ce malgré un réseau de renseignement organisé et performant.

République démocratique allemande, timbre à l’iffigie de l’espion Richard Sorge

Dès 1936, le célèbre Richard Sorge (agent russe sous couverture allemande) fournit des informations capitales sur les relations entre le Japon et l’Allemagne nazie, et en 1941, il parvient à prévenir l’entourage du chef soviétique de la date du déclenchement de l’opération Babarossa. L’espion n’est d’ailleurs pas le seul à avoir mis en garde les autorités russes : dès 1940, les services secrets britanniques et l’Orchestre rouge (réseau de communistes allemands infiltrés dans divers milieux du IIIe Reich) ont eux aussi donné l’alerte en vain. Persuadé qu’il s’agit là de l’œuvre allemande de désintoxication, Staline n’accorde aucun crédit à cette information qui lui aurait évité l’effroyable surprise de voir les Allemands réussir leur fameuse Blitzkrieg qui infligea aux troupes de l’Armée rouge de sérieux revers, voir aux yeux du Fürhrer une défaite consommée, et cela dès la fin de la première journée des opérations.

Troupes de l’Armée rouge faites prisonniers par les Allemands en juin 19414

Des répercutions internationales

L’opération Barbarossa eut un retentissement mondial du fait de sa rapidité, mais surtout parce qu’elle consacre la trahison de l’Allemagne nazie envers la Russie un an seulement après la signature du pacte de non-agression. Pour autant, les clauses relatives au partage de la Pologne et aux zones d’influence furent longtemps gardées secrètes par les autorités soviétiques. Ce n’est qu’en 1989 que ces accords furent officiellement rendus publics en 1992, soit 53 ans après la signature du traité.