CHRONIQUES

LA POLITIQUE DES OTAGES SOUS L’OCCUPATION

L’exécution d’otages a longtemps été l’un des marqueurs de la mémoire nationale de la France des années noires. Parce que la mort était au rendez-vous, bien sûr, mais aussi parce qu’elle apparaissait, en ces circonstances, comme un paroxysme de l’occupation révélant la cruauté ultime qui veut qu’on assassine des hommes non pour ce qu’ils ont fait mais pour terroriser en guise de représailles. Enfin, parce qu’elle signait une forme d’aveu d’échec en creusant un fossé de sang entre l’occupant nazi et la population française.

22 juin 1941, Ribbentrop déclare la guerre à L’URSS au nom de l’Allemagne

Après la victoire des armées allemandes en juin 1940, les premiers objectifs stratégiques de l’occupant sont parfaitement clairs et reste de mise tout au long de l’occupation. Il faut ponctionner les richesses locales. Il faut également assurer la sécurité des troupes et autres services allemands. La volonté sécuritaire est très directement liée à notre sujet car elle explique pourquoi, en 1941, l’exécution d’otages est une réponse à ce qui est perçu comme une menace, mais aussi pourquoi elle ne fut pas utilisée auparavant n’étant pas aux yeux des Allemands, justifiée par la situation. Dans la panoplie des outils répressifs dont il dispose, l’occupant privilégie dans un premier temps les procédures classiques, judiciaro-policières, Il ne s’interdit pas non plus, mais bien moins massivement que le gouvernement de Vichy, l’internement administratif. Les représailles collectives sont aussi de mise quand l’auteur de délits n’est pas trouvé : on désigne même des otages parmi les notables, mais la désignation ne débouche pas encore sur l’exécution.

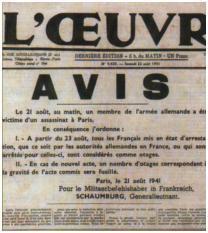

Avis du commandement militaire allemand en France pubilé dans l’œuvre du 23 août 1941

C’est alors le Militärbefehlshaber in Franreich (MBF, le commandement militaire) qui a la main à Paris. À côté il y a certe la Sipo-SD sous la houlette de Knochen, mais cette structure, appelée dans le langage commun Gestapo (la Gestapo étant en fait le service exécutif de la Sipo-SD, n’eut qu’un poids marginal au début. Elle n’eut de cesse de grignoter les pouvoirs de la police réservés, au début, à l’armée. La question des otages fut cruciale dans ce conflit de compréhension.

L’exécution est donc par principe, dès 1940, un recours possible. Mais l’été 1941 marque à l’évidence une rupture majeure car la configuration change totalement. L’agression Allemande contre l’Union soviétique rompt le pacte germano-soviétique et les systèmes de représentations se réorganisent pour les Allemands, la nouvelle ligne de front permet de développer la thématique du judéo-bolchevique qui est bientôt au cœur de la politique des otages.

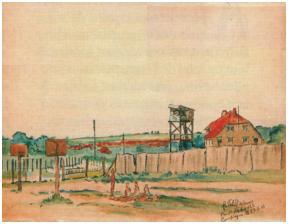

Intérieur du camp de Choisel, en juillet 1941

Pour les communistes la guerre n’est plus impérialiste, opposant des puissances également responsables des malheurs du monde, elle devient juste, appuyée sur une alliance antinazie et antifasciste des nations et des peuples. Dès lors le Parti communiste français (PCF) s’engage dans la lutte armée, d’autant plus que les défaites rapides de l’Armée rouge sur le front de l’Est imposent une forme de diversion sollicitée par l’Internationale communiste. Le front est partout. Le 21 août 1941, Fabien (Pierre Georges) exécute l’aspirant de marine Moser au métro Barbès.

Groupe d’internés au camp de Choisel

Un code des otages

Après l’attentat de Barbès, les autorités allemandes s’engagent dans des exécutions d’otages pour répondre aux attentats. Cela commence par l’annonce que tous les Français en détention de quelques natures que ce soit par les services Allemands ou pour des services allemands en France sont considérés comme otages. Le 16 septembre, à la demande d’Hitler, Keitel fixe par décret le ration 50 ou 100 communistes exécutés pour un soldat allemand. En France, les règles sont fixées le 28 septembre par Otto von Stülpnagel, Militäberfeklsshaber in Frankreich, dans un code des otages.

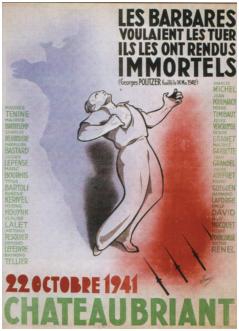

Affiche à la mémoire des otages fusillés à Châteaubriant. Dessin de Simo

De leur côté les dirigeants communistes se trouvent confrontés à un triple obstacle; la pression policière devient trop forte à Paris; nombre de militants se montrent réticents devant un type d’action qui relève davantage de la tradition anarchiste que communiste; la population n’accepte pas, alors, cette forme de lutte. Ce sont donc des militants parisiens qui abattent les 20 et 21 octobre 1941 le Feldkommandant de Nantes et un conseiller d’administration militaire de Bordeaux. En guise de représailles, 48 otages sont exécutés à Châteaubriant à Nantes et au Mont-Valérien, puis 50 à Souge, près de Bordeaux. Après une nouvelle vague d’attentats au début du mois de décembre, ce sont 95 communistes et ou Juifs qui subissent le même sort. Les juifs ont été sélectionnés dans le camp de Drancy, les communistes dans ceux de Compiègne et de Châteaubriant, dans les prisons de Fresnes, de la Santé ou de Fontevrault et au fort de Romainville.

Camp de Compiègne en mai 1943.

Immédiatement, les principaux acteurs, en France, savent que le principal enjeu tient dans l’opinion et non dans l’éfficacité militaire de tels actes de résistance. Les actions militaires se mesurent à l’aune du politique. Cela vaut donc pour les trois acteurs de l’affaire, le PCF, Vichy et l’occupant. On cherchera en vain la revendication de l’attentat de Barbès dans l’Humanité clandestine. Quand viennent les exécutions d’otages, l’argument de la terreur est retourné contre les Allemands et, quand est constaté le rejet massif dans l’opinion public de ces représailles massives, le PCF peut développer un argumentaire du type œil pour œil dent pour dent. Dans un rapport daté du 27 décembre 1941, quelques temps après les exécutions de la mi-décembre, on peut lire que devant cette situation, les dirigeants communistes ont décidé de réagir énergiquement et d’exploiter au maximum l’indignation de la population. Ils vont tenter d’entraîner tous les français à s’associer à leur action terroriste et en les incitants à venger les victimes innocentes de la répression allemande et à venger les assassins. Cette propagande risque de trouver des échos favorables dans les milieux sociaux en raison du mécontentement et de l’hostilité que provoquent les méthodes de répression des autorités allemandes et il faut s’attendre à une recrudescence des actes de terrorisme.

Dans une directive de février ou mars 1942, Jacques Duclos, le chef de la résistance communiste en France, est explicite : Il s’agit de rompre avec l’apathie de la société et il est convaincu que si les attentats se multiplient, la répression ne pourra pas suivre.

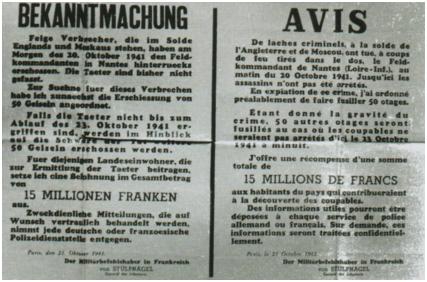

Avis de récompense signé von Stülpnagel le 21 octobre 1941

Dans le boulversement de l’automne, le ministre de l’Intérieur français, Pierre Pucheu, va très loin puisque son chargé de mission. Chassagne, participe peu ou pas au choix des otages qui sont finalement exécutés à Châteaubriant. L’erreur est fatal pour Pucheu plaide immédiatement pour l’autonomie de sa police dont, à juste titre en l’occurrence, il invoque l’efficacité. En ne pouvant empêcher la radicalisation nazie, l’État français se trouve à nouveau fragilisé lui qui a choisi la collaboration d’État. Les militants du MBF mesurent aussi les conséquences politiques de ces exécutions d’otages. Le Kreiskommandant de Châteaubriant est chargé le 23 octobre 1941 de l’exécution des 27 du camp de Choisel, parmi lesquels on compte le tout jeune Guy Möquet. Un document exceptionnel permet de connaître le déroulement de l’opération qui montre, à chaque étape, à la fois l’héroïsme des martyrs et l’attitude des autorités. Il s’agit du rapport établi en janvier 1942 par l’inspecteur général adjoint des services administratifs à l’attention de Pucheu. Rappelons que les 27 sont mis à l’écart dans une baraque du camp où ils écrivent leurs dernières lettres à leurs proches. Ils sortent en chantant la Marseillaise et l’Internationale, chants repris dans tous le camp.

Franchissant la barrière du camp, ils passent entre deux haies de gendarmes. Fait exceptionnel, le chef du camp ordonne à ses hommes de présenter les armes en l’honneur des futures victimes. Les soldats allemands conduisent les 27 jusqu’à la clairière. L’exécution s’opère par groupe de 9. Aucun interné n’accepte de mettre le bandeau qui lui est proposé. Quand tout est terminé le Kreiskommandant se tourne vers le chef de camp et le sous-préfet : les Vainqueurs de cette journée leur dit-il sont ceux qui sont morts.

Camp de Royallieu (Oise), départ du 1er convoi de déportés pour Auschwitz le 27 mai 1942

Le MBF, Otto von Stülpnagel, voit les choses de plus loin, mais il n’est pas loin de partager le jugement de son subalterne, en plus politique cependant. Dès la veille de l’exécution, et encore à la suite de la vague de la mi-décembre, il alerte ses supérieurs en signifiant les dégâts politiques majeurs d’une telle politique. Le 15 janvier 1942, il demande les pleins pouvoirs pour choisir les méthodes à privilégier pour lutter contre le terrorisme. Le mois suivant, il se rend à Berlin pour s’en expliquer avec Hitler; il n’est reçu que par Keitel, qui le désaprouve. Pour autant ce n’est pas l’humaniste qui parle, c’est le politique. Il est convaincu que persévérer dans la politique des otages, c’est se couper davantage de l’opinion tout en fragilisant le relais vichyssois, c’est aussi remettre en question l’efficacité de la répression de la police française.

Il ne recule d’ailleur pas devant les mesures extrêmes. Il met en œuvre une déportation massive vers l’Est, des Juifs des Communistes en guise de représailles toujours la lutte contre le judéo-bolchevique. Prévu fin décembre, le premier convoi est repoussé pour des raisons techniques. De fait, les premiers convois de la solution finale, en mars et en juin 1942, sont des convois de représailles, formés d’otages juifs. Le 6 juillet 1942, un convoi de près de 1200 otages communistes quitte Compiègne.

Vers une autre politique

Désapprouvé sur le fond par Keitel, Otto von Stülpnagel démissionne. Bien que remplacé par son cousin Karl, il accélère ainsi un processus largement engagé qui aboutit le 1er juin 1942 à l’installation officielle de Karl Oberg comme chef suprême de la police et de la SS en territoires occupés. Le contrôle de la police est donc passé des militaires à la Sipo-SD. Pour autant, Oberg a bien compris les enjeux. Profitant du retour au pouvoir de Laval et de la nomination de Bousquet comme secrétaire général à la police, il prévilégie la collaboration des polices. Pour Bousquet c’est un moyen d’affirmer l’autorité de l’État français y compris en Zone Nord, quitte à prendre en charge la réalisation des objectifs de l’occupant. Pour Oberg il s’agit d’être efficace. À son procès après la guerre, il dira d’ailleur : Nous avions intérêt à ce que la police française soit réunie dans une seule main. Conformément à l’accord que j’avais établi avec Bousquet, la police française agissait de façon indépendante dans une ligne de conduite commune avec la police allemande et sous la responsabilité de Bousquet.

On ne pouvait être plus clair, la politique des otages n’est pas pour autant abandonnée, mais les exécutions sont regroupées pour augmenter leurs effets d’intimidation et laisser le temps aux policiers de rechercher les coupables. 88 otages sont ainsi fusillés le 11 août 1942. Ils sont 116 le 21 septembre, soit la plus importante de toute l’Occupation. Mais Oberg se rend compte que le protocole qu’il prévilégie n’est pas plus efficace. Il doit en outre constater que cela risque de gêner la réquisition des travailleurs que permet la nouvelle loi française du 4 septembre 1942.

Après la suspension de l’automne 1942, les otages qui n’ont pas été fusillés sont déporter dans des convois spécifiques : la Sipo-SD décide en effet de les déporter vers un camp de concentration en utilisant la garantie du secret offerte par le décret dit depuis Nacht und Nebel, en fait Nomen Nescio, l’équivalent de (X) en allemand. Des centaines de résistants et d’otages sont ainsi envoyés dans le secret des camps de concentration du Reich. Entre septembre 1941 et octobre 1943, ce sont donc 735 personnes qui sont exécutées comme otages dans le commandement militaire allemand de Paris. Si l’on ajoute les 75 otages du Nord et du Pas-de-Calais, relevant du commandement de Bruxelles, on aboutit au chiffre de 810.

LA LIGNE MAGINOT

Après la Première Guerre mondiale, le gouvernement français demande à l’état-major d’étudier la question de la défense de la France. Après bien des débats, le Conseil supérieur de la guerre se prononce, en 1927, pour une organisation défensive générale de frontières. Le coup d’envoi sera donné par la loi Maginot en janvier 1930.

Ligne Maginot, galerie de cellules à munition, vers 1939

La question de la défense de la France est soulevée dès février 1919 par Clemenceau. La réflexion qui engage est marquée, entre autres par Foch, Pétain et Joffre. Aux idées de Foch, peu favorable aux systèmes de défensives statiques, s’opposent celles de Joffre, partisant d’une formule rappelant les forts de Verdun, de Toul et d’Épinal, et de Pétain, prônant des fronts fortifiés linéaires et profonds. D’août 1922 à mars 1925, une Commission de défense du territoire travaille sur les bases d’une organisation défensive. Mais c’est l’arrivée au ministère de la guerre du mathématicien Paul Painlevé, en 1925, qui relance le programme de l’organisation de défense des frontières. Il oriente la politique militaire vers une stratégie purement défensive. Des études complémentaires sont confiées à la Commission de défense des frontières, créée le 31 décembre 1925, elle propose un an plus tard une organisation défensive générales des frontières, définie un tracé et les formes de fortification.

André Maginot, ministre de la Guerre au moment du vote des crédits nécessaires aux fortifications.

Après bien des débats, en octobre 1927, le Conseil supérieur de la Guerre se prononce pour le système suivant : la construction, aux points importants de la ligne de résistance, d’ouvrages puissants reliés à des abris-cavernes par des communications à l’épreuve des bombardements, et dans des intervalles, d’ouvrages d’infanterie et d’abris destinés à assurer la continuité des feux. Les études se poursuivent et, le 17 janvier 1929, une note adressée au président du Conseil conclut la phase d’élaboration du programme. Son prévus : un équipement général du territoire et des zones, frontalières (voies ferrées, routes réseaux téléphoniques), la création d’un système défensif sous forme de régions fortifiées discontinues, une réserve de matériel aisément transportable. Le gouvernement accorde les moyens financiers demandés par les militaires. Certains travaux limités commencent dès 1929, mais c’est le vote de la loi Maginot, alors ministre de la guerre le 14 janvier 1930, qui donne le coup d’envoi au démmarage des chantiers en accordant les premiers crédits pour une tranche de quatre années de travaux.

Construction d’un ouvrage en avant de la ligne Maginot

Le dispositif prévoit trois régions fortifiées, celle de Meltz-Thionville, celle de la Lauter, celle de Belfort, ainsi qu’une barrière de casemates le long du Rhin, des barrages fortifiés dans les Alpes et quelques éléments dans le Nord. La Commission des zones fortifiées (CORF), créée en 1927, reçoit pour mission de mener à bien cette œuvre. C’est donc sous cette autorité qu’est édifié l’un des plus formidable ensembles fortifiés d’Europe, la ligne Maginot, épousant le trajet des frontières sur près de 700 km du Nord au Sud. 44 gros ouvrages d’artillerie, 62 ouvrages moyens d’infanterie, 365 casemates, 17 observatoires, 89 abris d’intervalle, plus de 150 tourelles de tout type, la plus grande partie est construite entre 1930 et 1935, puis des travaux se poursuivent, dans une moindre mesure, jusqu’en 1940.

Plan incliné de l'ouvrage du Four-à-Chaux.

Les gros ouvrages constituent de véritables petites villes souterraines dans lesquelles sont hébergés des centaines de soldats. En mai 1940, les Allemands franchissent les Ardennes; la ligne Maginot est alors prise à revers. Des combats durs se déroulent autour des ouvrages; les soldats français résistent. La majorité des équipages, invaincus ne se rendra que sur ordre après l’armistice pour prendre le chemin de la captivité.

DE LA CONFÉRENCE DE MUNICH À LA SECONDE GUERREMONDIALE

Face à la volonté expansionniste d’Hitler, les Français et les Britanniques choisirent d’abord de négocier avec lui pour tenter de limiter ses revendications et éviter la guerre. Paris et Londres partagèrent encore bien des illusions après les accords de Munich en septembre 1938. Quand les Allemand envahirent la Tchécoslovaquie à la mi-mars 1939, la France et la Grande-Bretagne tentèrent de constituer un rampart dissuasif conte le Reich et entreprirent des négociations avec Staline pour s’assurer de son alliance ou au moins de sa neutralité bienveillance en cas de conflit. Mais la signature du pacte germano-soviétique le 23 août 1939 sonna le glas des derniers espoirs de paix. Le 1er septembre 1939, Hitler attaque la Pologne.

L’Anchluss entrée des nazis à Innsbruck, en mars 1938

Jusqu’en 1936, Hitler s’était contenté de détruire celles des clauses du traité de Versailles qui limitaient la puissance militaire et la liberté d’action de l’Allemagne. À partir de 1937, il aborda la seconde phase de son programme, celle qui devait lui permettre d’aquérir à l’Est de l’Europe, et pour finir en Ukraine et en Russie, l’espace vital, cœur de son idéologie et de son programme géopolitique, programme qui devait donner à l’Allemagne les moyens de dominer l’Europe, et qui fut la principale cause de la Seconde Guerre mondiale. Dès le 4 novembre 1937, il exposa ses projets à ses principaux conseillers le Reich annexerait l’Autriche et la Tchécoslovaquie, sans que la France et l’Angleterre n’osent s’interposer. Puis ont établirait l’espace vital à l’Est. À partir de là les événements s’enchaînèrent; en mars 1938 ce fut l’Anschluss; en septembre 1938, à la suite de la crise des Sudètes population de langue allemande de Tchécoslovaquie dont Hitler exigea le rattachement au Reich et de la conférence de Munich, ce fut le démentèlement de la Tchécoslovaquie, qui parachevé en mars 1939 quand Hitler occupa Prague.

Une de Paris-Soir sur les accords de Munich le 1er octobre 1938

L’étape suivante serait évidemment la Pologne. Face au dynamisme hitlérien, à sa logique politico-psychologique efficace et à sa propagande, les Français et les Britanniques essayèrent d’abord de maintenir la sécurité collective et le concert européen, comme on les avait pratiquées depuis les accords de Locarno en 1925. C’est-à-dire qu’ils négocièrent avec Hitler, pour tenter d’encadrer ses revendications, de limiter les concessions, sans rompre le dialogue et afin d’éviter la guerre. Fin septembre 1938, la conférence de Munich s’inscrivit pleinement pour les Franco-Britanniques dans le contexte de la sécurité collective. Cette conférence fut bien sûr une caricature, une perversion du concert européen, mais à l’époque elle paraissait pour les esprits du temps prologer la sécurité collective.

Il y avait pourtant une différence entre Londres et Paris : Londres pensait que la politique hitlérienne de revision resterait limitée et acceptable; Paris comprenait mieux les objectifs expansionnistes de Berlin percevait, sinon les méthodes très dynamiques de guerre politique total d’Hitler, au moins la volonté de contrôle de tout l’Europe centrale et orientale et le danger qui en résulterait pour le reste de l’Europe. Mais Paris n’en tira pas toutes les conséquences, à cause du mythe de la sécurité collective, renforcé par le souvenir horrifié des tueries de 1914-1918.

La Conférence de Muniche Hitler (à gauche), Mussolini (de dos au centre), Daladier (à l’extrême droite)

L’illusion d’un concert européen restauré

Paris et Londres partagèrent encore bien des illusions après Munich. Avant de quitter l’Allemagne, le 1er octobre, le Premier ministre britannique Chamberlain signa avec Hitler une déclaration selon laquelle les deux pays se concerteraient à l’avenir. Peace in out time!, devait proclamer le Premier ministre britannique. Les Français signèrent une déclaration équivalente le 6 décembre, à l’occasion d’une visite de Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères d’Allemagne. Les deux pays affirmèrent le respect de leur frontière mutuelle et s’engageaient à se consulter en cas de crise. Les Allemands prétendirent par la suite, à tort semble-t-il, que le ministre des Affaires étrangères, Georges Bonnet, aurait à cette occasion laissé les mains libres au Reich à l’Est.

Le Premier ministre Chamberlain lors de son discours à l’aéroport de Londres avec le traité dans les mains, le 30 septembre 1938

Il reste que cette déclaration produisit une très mauvaise impression, si peu de temps après la Nuit de Cristal, le pogrome antisémite du 8 novembre en Allemagne. Et il est incontestable qu'à Paris comme à Londres une majorité de responsables pensaient encore qu’il serait possible de négocier avec Berlin, dans le prolongement de la conférence de Munich, des arrangements sur des questions pendantes régilièrement soulevées par l’Allemagne : Sa réinsertion dans le commerce international, le problème des anciennes colonnies allemandes perdues au traité de Verailles, et même les questions de Dantzig et du corridor polonais, clairement posées par Berlin dès la fin octobre 1938. On était toujours dans l’esprit de la politique menée face à Hitler depuis 1933 : obtenir que le Reich sorte de son isolement imprévisible et rejoigne le concert européen, comme l’écrivit Georges Bonnet dans ses mémoires.

Cependant les responsables français étaient plus divisés que les Britanniques sur la possibilité de restaurer réellement le concert européen avec Hitler. Tout en étant prêt à poursuivre la politique de Munich, le Président du Conseil Édouard Daladier était plus concient que Bonnet de l’échec que représentait pour la France cette conférence. Son gouvernement décida, en novembre 1938, un programme de relance de l’économie et de redressement de la production d’armements; il obtint des succès certains en 1939, le poucentage du PNB consacré aux dépenses militaires fut plus important en France qu’en Allemagne mais trop tardifs. Le gouvernement et les partis politiques restaient néanmoins divisés; tout le monde était conscient du danger hitlérien, mais on distingue trois tendances divergentes sur la manière de lui résister. La première considérait la situation était grave mais qu’Hitler bluffait et que l’on pourrait le dissuader avec un réseau d’alliances et un discourt ferme, sans risquer une guerre pour laquelle la France n’était pas prête.

Annexion des Sudètes, Hitler arrivant à Karlsbad en Tchécoslovaquie le 5 octobre 1938

La deuxième ligne estimait au contraire qu’Hitler ne bluffait pas, que la France isolée, il n’existait pas d’alliance formelle avec la Grande-Bretagne! Peu armée, devait éviter la guerre en faisant au Reich des concessions aussi limitée que possible. La troisième tendance était plus complexe: Elle estimait que la dissuasion mais aussi éventuellement des concessions étaient nécessaires, mais que la guerre était probablement inévitable et qu’il fallait donc la préparer au cas où le reste échouerait. Ce fut par moments la position de Daladier, et en particulier celle des chefs militaires.

Pourant, de plus en plus nombreux étaient ceux qui plaidaient pour une stratégie fort différente, celle du repli impérial. En effet pour pleinement comprendre l’atmosphère qui se développe en France à partir de Munich, et qui sur certains points annonce Vichy, il faut tenir compte de l’importante croissance du thème de l’Empire français. À partir de 1933, l’idée impérial fut présentée dans le contexte de la sécurité face au Reich l’Empire constitue un bloc de 100 millions d’habitants qui assurera la sécurité de l’indépendance politique du pays. Après Munich, l’Empire devint désormais un atout essentiel.

Marche des troupes allemandes sur la place Venceslas à Prague, pour le jour de la Wehrmacht le 19 mars 1939

L’entrée en guerre et ses ambiguités

Après d’ultimes tentatives de la part de Mussolini et de Bonnet pour trouver une solution négociée, la Grande-Bretagne et la France déclaraient la guerre au Reich. L’opinion britannique et le Parlement imposèrent à Chamberlain la fermeté. L’opinion française était déterminée : En juillet 1939, 76% des participants à un sondage estimaient nécessaire de résister à Berlin pour Dantzig 57% avaient approuvé Munich en septembre 1938. Dès le 23 août, le gouvernement avait décidé que malgré le pacte germano-soviétique, on soutiendrait la Pologne. Néanmoins, fort peu imaginaient ce qu’allait être la guerre, Au pire des cas, la stratégie d’attente et le blocus du Reich permettraient vers 1942 ou 1943 une victoire mois coûteuse que celle de 1918. Dans le meilleur des cas, les difficultés économiques du Reich et la faiblesse supposée du régime aboutiraient à une issue favorable bien plus rapide.

L’arpentage des nouvelles frontières entre l’Allemagne et la République Tchèque le 28 novembre 1938

Les enjeux idéologiques de la guerre le totalitarisme nazi n’étaient perçus que vaguement et ses enjeux humains en particulier la recomposition raciale de l’Europe prévue par Hitler, y compris l’expultion des Juifs n’étaient que très rarement entrevus. Enfin, fort peu comprenaient que l’Europe allait perdre par suite de la guerre son leadership mondial.

Molotov, ministre des Affaires étrangères, signant le pacte germano-soviétique de non agression. Derrière lui, Ribbentrop et Staline

Officiers russes et allemands établissant le partage de la Pologne sur une carte, Brest- Litovsk en 1939

LES SINTI ET ROMS AU CAMP DE CONCENTRATION DE NATZWEILLER-STRUTHOF

À partir de 1933, les Sinti et Roms qui vivaient en Allemagne perdirent leurs droits et furent persécutés par le régime nazi. À la fin de l’année 1938, Le Reichsführer SS Heinrich Himmler ordonna leur recensement. Dans le cadre d’analyses de race soit-disant scientifiques, les 24 000 expertises réalisées furent un préliminaire du génocide de cette minorité qui vivait dans le pays depuis six cent ans.

À l’origine des termes Sinti et Roms vient du romani, la langue parlée par ces population minoritaires, le terme Sinti désignant celles qui vivaient en Europe centrale depuis le Moyen Âge, le terme Roms se réfèrant à celles qui sont arrivées en Europe du Sud et de l’Est.

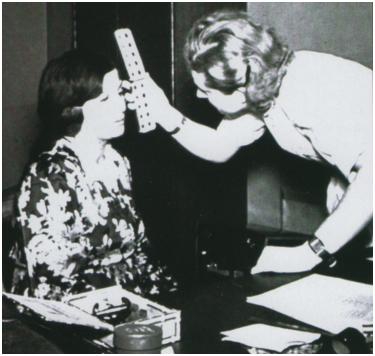

Détermination de la couleur des yeux lors d’une pseudo-analyse de race

Après le décret pris par Himmler le 16 décembre 1942, les Sinti et Roms furent déportés du Reich allemand et de l’Europe occupée vers le camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz- Birkenau, pour y être en grande partie exterminés, plusieurs centaines de milliers d’entre-eux furent victimes du génocide; certaines estimations parle de près d’un demi-million. Au moins cinq cents furent déportés au camp de concentration de Natzweiller au Struthof (Alsace) et dans les camps avoisinants. Ce chiffre a pu être établi grâce aux régistres de numéros et à des documents de l’administration du camp qui ont été conservés. Cependant, seules ont pu être recensées les personnes que les SS avaient classées dans la catégorie (Tsiganes). Il est très probable que certains ont été répertoriés dans d’autres catégories de prisonniers.

Leur nombre, leurs noms et leurs destins demeurent inconnus à ce jour. On a aussi qu'une connaissance très rudimentaire des parcours individuels des Sinti et Roms du camp de Natzweiler. Jusque dans les années 1980, on a refusé aux survivants la reconnaissance politique et juridique du génocide perpétré par les nazis pour des motifs de race. Il n’y eut pas non plus d’analyse scientifique des tenants historiques, ni de documentation sur les destins des victimes. De ce fait, les lacunes au niveau de la recherche sur leur situation à Natzweiler n’ont pu être comblées, Malgré les efforts du Centre de documentation et de la culture des Sinti et Roms allemands. Presque tous les témoins sont décédés dans l’intervalle et très peu ont laissé des écrits.

Le Sinto Silvester Lambert qui a survécue aux expériences sur le typhus menées par Eugen Haagen au camp de Natzweiler-Struthof

Les dix premiers Sinti et Roms arrivèrent à Natzweiler le 26 octobre 1941 avec un transport de 150 prisonniers en provenace du camp de concentration de Buchenwald. Ils étaient les tous premiers prisonniers du camp incarcérés sur des critères raciaux. Entre octobre 1941 et novembre 1944, au moins dix-sept convois de déportés y amenèrent des Sinti et Roms de nationalité allemande, française, lituanienne, autrichienne, polonaise, roumaine russe, hongroise et tchèque. Parmi eux, les Hongrois et les Allemands représentaient les deux groupes nationaux les plus importants. Ils furent internés dans le camp principal et dans quinze camps extérieurs : Bisingen, Cochem, Dautmergen, Frommern, Iffezheim, Kochendorf, Leonberg, Neckarelz, Neckargerach. Obernai, Schömberg, Schörzingen, Sainte-Marie- aux-Mines, Vaihingen/Enz et Zell am Harmesbach. Parmi les prisonniers Sinti et Roms déportés à Natzweiler et dans ses camps annexes, au moins 133 furent assassinés, victimes d’expériences pseudo-scientifiques, de mauvais traitements, de maladies et de privations. Les expériences inhumaines que pratiquèrent sur eux les (Scientifiques) nazis constituent un chapitre particulièrement atroce de l’histoire de ce camp.

Les premières grandes vagues d’internement de ces populations à Natzweiler étaient déjà liées aux expériences sur le typhus exanthématique planifiées par le bactériologue Eugen Haagen. Il avait réclamé cent Sinti et Roms détenus au camp d’Auschwitz dans le but de s’en servir comme cobayes pour tester un nouveau vaccin contre cette forme de typhus à la demande de l’Armée de l’Air allemande. Ses études avaient reçut un financement officiel de la part de la Deutscheforschungsgemeinschaf (Fondation allemande de la recherche).

Vue de l’exposition permanente du Centre de documentation à Heidelberg

Les expériences du bactériologue D'Eugen Haagen

C’est probablement le 9 novembre 1942 qu'un convoi de Sinti et Roms de sexe masculin et de nationalité allemande, polonaise, tchèque et hongroise quitta le camp d’Auschwitz en direction de l’Alsace. Âgés de 11 à 64 ans, les prisonniers étaient déjà si faibles que dix-huit d’entre eux décédèrent au cours du transport. Les quatre-vingt-deux survivants furent enregitrés officiellement à Natzweiler le 12 novembre 1943. Après un examen médical, Haagen refusa ces cobayes. Il se plaignit du mauvais état de santé du matériau comme il les qualifia et demanda de nouveaux prisonniers à Auschwitz. Après le décès de dix autres déportés, les soixante-douze qui étaient encore en vie furent renvoyés à Auschwitz en décembre 1943. Haagen obtint très vite de nouvelles victimes; les SS organisèrent à Auschwitz un autre convoi de quatre-vingt neuf hommes, qui en raison de leur bon état physique, constituaient à leurs yeux un matériau expérimental idéal pour Haagen. Après un voyage en train d’environ huit jours dans des conditions inhumaines, ces derniers furent enregistrés à Natzweiler probablement les 10 et 11 décembre. Fin janvier début février, les expériences sur le typhus exanthématique commencèrent. Le Sinto Karl Kreutz rédigea ce témoignage après la guerre : Nous étions stritement isolés des autres prisonniers du camp. Nous avions tous très peur. Un jour, peut être vers 10 heures, nous avons tous dû nous rendre dans un cabinet médical. Nous avons été accueillis par deux hommes en blouse blanche, avec une amabilité hypocrite, mais avec des yeux glacés. Je n’ai jamais pu connaître les noms de ces soi-disant médecins. Sans un mot, on m’a pris le bras gauche, pour le lacérer en grillage, jusqu’à ce qu’il saigne abondamment, Cette procédure était très douloureuse. Sur cette hémorragie abondante, on m’a versé et enduit presque toute une cuillère de poison de typhus. Mon bras gauche fut maintenu vers le haut jusqu’à ce que le poison se soit mélangé avec mon sang.

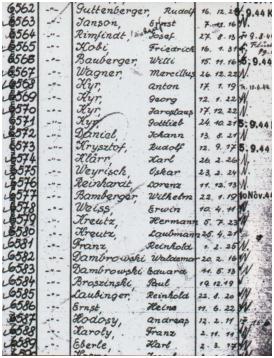

Extrait de la liste des noms des Sinti et Roms dans le registre du camp de Natzweiler-Struthof

De ce fait, il était impossible pour moi et pour les autres de rincer le poison. Après cette intervention satanique chez les quarante camarades, nous savions avec certitude que nous serions des cobayes pour nos bourreaux. Après très peu de temps, nous étions tous allongés avec une très forte fièvre. Nous devions tous avoir au moins 39 à 400 degrés de fièvre on ne l’a pas mesurée, la fièvre dura très longtemps. Nous avons appris plus tard que cette fièvre avait duré plus de dix jours sans interruption. Nous tombions de nos lits, sans vie et sans force. Personne ne s’est occupé de nous.

Nombreuses furent les victimes des expériences sur le typhus qui connurent une mort atroce. Aujourd’hui encore, on ne peut en donner le nombre exact. Otto Bickenbach nommé professeur à l’université du Reich nouvellement fondée à Strasbourg en novembre 1941, utilisa lui aussi des Sinti et Roms pour des expériences au camp de Natzweiler, en avril ou mai 1943, il y réalisa, avec l’aide de son assistant, le médecin adjoint de la Luftwaffe Helmut Rühl, la première de deux à trois séries d’expériences avec du gaz toxique au phosgène dans une chambre à gaz spécialement aménagé dans ce but. Vingt-quatre prisonniers au total, dont des Sinti et Roms, y furent soumis. Deux des victimes décédèrent le 7 et le 25 mai 1943. Comme cause officielles de la mort, l’administration du camp nota pneumonie et faiblesse cardiaque et physique dans les certificats de décès.

Plaquette publiée par le centre européen du résistant déporté

En décembre 1943 et en juin et août 1944, plusieurs expériences avec des gaz toxiques furent effectuées sur des prisonniers Sinti et Roms. Eugen Haagen et Otto Bickenbach furent traduit devant le tribunal de Nuremberg chargé de juger les criminels de guerre, ainsi que vingt autres médecins. Un tribunal français les condamna aux travaux forcés à perpétuité en 1954. Deux ans plus tard, ils furent renvoyés en Allemagne dans le cadre d’une amnistie. Haagen obtint une chaire de professorat et travailla pour le centre fédéral de recherche sur les maladies virales des animaux. Otto Bickenbach s’installa à nouveau comme médecin. Un tribunal pour les professions de santé à Cologne rendit le jugement suivant à son sujet le 10 février 1966 : On ne peut lui reprocher ni un comportement relevant du droit pénal, ni une violation des obligations professionnelles d’un médecin. Quant à Helmut Rühl, il devint directeur médical en chef en Rhénanie du Nord-Westphalie.

Déportation de Sinti et Roms de la ville de Remscheid vers le camp d’Auschwitz en mars 1943

Tandis qu’Haagen et Bickenbach et de nombreux autres responsables du génocide des Sinti et Roms menèrent une vie normale en toute impunité après la guerre, les victimes restèrent pendant des décennies à l’écart de la mémoire historique et du souvenir collectif des nations européennes. Le centre de documentation et de la culture Sinti et Roms allemands de Heidelberg. Cette institution unique en Europe est soutenue par la République fédérale allemande et par le Land du Bade-Wurtemberg. Lors de son inauguration en 1997, le président fédéral de l’époque Roman Herzog, précisa dans son discours que le génocide des Sinti et Roms a été exécuté pour les mêmes motifs de folie raciale, avec la même détermination d’extermination planifiée et définitive que celui des Juifs.

Le Centre de documentation à Heidelberg

Une exposition permanente relate l’histoire de leur persécution et de leur extermination par le régime nazi. Des témoignages et des rapports des survivants sont confrontés aux documents officiels; d’anciennes photos de famille rappellent que, derrière les documents abstraits de l’extermination minitieusement organisée, se cachent d’innombrables vies détruites et des destins brisés. Le service pédagogique du centre propose une réflexion sur les éléments de l’exposition à travers les visites guidées, journée de projet, un audio-guide est è la disposition des visiteurs étrangers en anglais, espagnol, français et japonais.

Discussion avec un groupe d’élèves dan le Centre de documentation d’Heidelberg

Le centre n’est pas seulement un musée d’histoire contemporaine, mais également un lieu de rencontre et de dialogue. Il donne la parole à ceux qui sont aujourd’hui victimes de discrimination, et de violences racistes et œuvre pour les droits de l’homme. Il s’attache aussi à faire découvrir les apports culturels des Sinti et Roms entre autres dans la littérature, les beaux-arts et la musique. Au printemps et à l’automne, des conférences, expositions, films concerts et excursions sont proposés régulièrement au public.

SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE LA FRANCE LIBRE

Les serices spéciaux de la France libre, resté dans les mémoires sous le nom de BCRA, sont nés à Londres le 1er juillet 1940. Si le BCRA ne fut pas seulement un service de renseignement, cette mission représenta une part importante de son activité. Entre les Mémoires de son fondateur, pubiés en 1947 et 1951, et la légende noire colportée par ses détracteurs, il restait un espace pour analyse historique du travail mené par ce service.

Le Bureau central de renseignements et d’action (BCRA) est une administration essentielle de la France libre, c’est-à-dire de l’État dont le général De Gaulle entreprend la construction à Londres en juin 1940. Comme tous les services de cet État, il connaît des débuts modestes deux bureaux et quatre officiers au moment de sa création le 1er juillet 1940, puis il prend de l’ampleur à mesure que ses activités se développent et se diversifient. Initialement, le service constitue le 2e bureau de l’état-major du général De Gaulle. Il est dirigé par le capitaine André Dewavrin qui prend le pseudonyme de Passy. Il est alors cantonné à la recherche de renseignements, en liason avec l’Intelligence Service britannique, notamment sur les préparatifs qui mènent les Allemands en France en vue d’un débarquement sur les côtes britanniques. En avril 1941, il prend le nom de Service de renseignement (SR). Malgré les réticences du général De Gaulle, Passy ambitionne dès l’été 1940 d’élargir les activités de son service en entreprenant une action paramilitaire en France. Pour ce faire, il noue des relations avec le Spécial Operation executive (SOE), le service britannique dédié à l’action subversive, Une section Action est créée en juin 1941 mais ne devient officielle qu’en octobre. En mars 1942, cette section est scindée en deux : La section Action/Missions (A/M) met en œuvre l’action elle s’occupe notamment de l’acheminement des agents et du matériel tandis que la section Action/Étude et coordination (A/EC) prépare des plans d’action en accord avec les Britannique.

Entraînement à la base de Ridgway, près de Manchester

Entre-temps en décembre 1941, le SR s’est doté d’une section de contre-espionnage (CE) pour interroger les nouveaux arrivants et établir un fichier des sympatisants et des adversaires. Le 22 janvier 1942, le service est rebaptisé Bureau central de renseignements et d’action militaire (BCRAM). Enfin au cours de l’été 1942, après avoir bataillé pendant des mois avec de Gaulle, il s’impose comme service chargé de mettre en œuvre l’ensemble des missions clandestines en France. Sous le nom de BCRA, il suit désormais les directives militaires de l’état-major (Pierre Billotte) et politique du Commissariat national à l’Intérieur (CNI-André Philip). Il se dote alors d’une section Non Militaire (NM) par laquelle transitent toutes les instructions d’ordre politique.

Bureau de recrutement à Londres, à l’été 1940

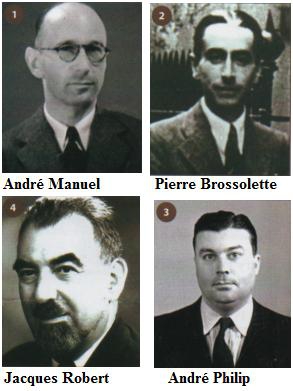

À mesure que ses fonctions se développent, le BCRA étoffe sont personnel. On peut estimer qu'’il a envoyé en mission, avant le débarquement, environ 170 agents de renseignements et entre 200 et 250 agents dédiés à l’action, saboteurs, agents de liaisons, etc. À Londres, ses effectifs passent de 23 personnes dont 10 officiers. Fin novembre 1941 à 421 personnes dont 73 officiers début 1944. Parmi les responsables se distinguent Passy, fondateur et chef incontesté du service; André Manuel, cofondateur et chef adjoint, unanimement apprécié, qui remplace Passy pendant ses absences avant de prendre la direction, fin 1943, de la base londonnienne; Pierre Brossolette, enfin qui s’impose à partir de 1942 comme la tête politique du service et exerce une forte influence sur Passy. D’autres officiers jouent un rôle important mais plus limité : Raymond Lagier (Bienvenue) puis Jacques Robert (Rewez) à la section A/M, Maurice Duclos (Saint-Jacques) à la section A/EC, Tony Mella à la section R, Roger Warin (Wybot) puis François Thierry-Mieg (Vaudreuil) à la section CE et Jacques Bingen à la section NM.

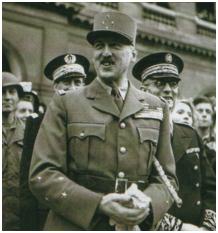

Sans jamais manifester beaucoup d’intérêt pour son action, le général De Gaulle a toujour veillé à garder le contrôle du BCRA. Au sein même de la France libre. En 1940-1941, il refuse de le laisser passer sous la coupe de l’amiral Muselier. C’est plus vrai à partir de 1943, lorsqu’il lui faut partager le pouvoir avec le général Giraud au sein du Comité français de la Libération national CFLN), créé à Alger en juin 1943. La question de la fusion entre le BCRA et les services secrets de Giraud, héritiers de ceux de Vichy, est l’un des enjeux majeurs des discussions entre les deux généraux. L’enjeu est de taille, car celui qui contrôlera les services secrets unifiés contrôlera l’action en France. De Gaulle milite pour une prééminence du président du CFLN. Giraud pour celle du commandant en chef. Un compromis débouche sur une rupture avec la tradition française : les services fusionnés sont rattachés à un organisme civil, Le Comité d’action en France Comidac, créé le 4 octobre 1943 et constitué initialement de Giraud, De Gaulle et Philip. La fusion effective est toutefois lente et difficile, entreprise par le général Cochet, elle est menée à son terme par Jacques Soustelle dans le cadre de la Direction générale des services spéciaux (DGSS), créée en novembre 1943. Elle ne s’impose concrètement qu’en avril 1944 lorsque Giraud abandonne toute fonction au sein du CFLN. Les gaullistes contrôlent alors les postes cléfs Soustelle et Passy à la tête de la DGSS, sont secondés par Manuel, chef du BCRA de Londres et Pélabon, chef de la branche algéroise mais des officiers giraudistes s’imposent à des postes stratégiques, notamment Paul Paillole et André Bonnefous à la tête du Contre-espionnage et Pierre Lejeune à la section Action.

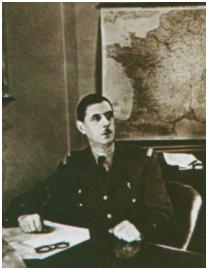

Le général De Gaulle dans son bureau à Carlton Gardens, en 1941

La vocation du BCRA est de servir les objectifs de l’État gaulliste, qui sont à la fois militaires et politiques. L’objectif initial du général De Gaulle est que la France participe au combat des Alliés contre l’envahisseur pour avoir, au jour de la victoire, une place à la table des vainqueurs et préserver ainsi son statut dans le monde. Dès lors qu'au début, les maigres troupes des forces françaises libres ne peuvent espérer peser sur le cours des opérations militaires traditionnelles, l’action clandestine représente un moyen d’agir contre l’ennemi à moindre coût humain.

De Gaulle avec le Capitan et Soustelle à Alger en avril 1944

Le premier volet de cette action est le renseignement, qualifié d’action à résultats immédiats car on peut mesurer tout de suite son efficacité. Cet aspect de son travail demeure l’un des atouts majeurs du BCRA tout au long de la guerre. Le service développe ses propres réseaux, dont le plus fameux est la confrérie Notre-Dame (CND) du colonel Rémy. Il contribue à structurer les réseaux issus des mouvements de résistance tels que Cohors et Phalanx pour Libération Nord ou Gallia pour les mouvements unis de Résistance (MUR). Aussitôt après la guerre, les Britanniques confient au chef des services secrets américains que le BCRA a fourni 80% des renseignements utilisés pour la préparation du débarquement de Normandie! Les résultats de l’action subversive sont plus difficiles à mesurer. Malgré un certain nombre d’opérations ponctuelles en 1941, la mission Joséphine B contre la centrale électique de Pessac, en 1942 contre la grande antenne de Radio Paris à Allouis et surtout, en 1943-1944 les missions Armada contre les infrastructures électriques, l’action immédiate ne constitue pas la priorité du BCRA, qui prévilégie l’action à résultats différés. Son objectif est de s’appuyer sur les résistants de métropole pour créer une Armée secrète (AS), placée sous les ordres du général De Gaulle, et d’élaborer et mettre en œuvre des plans de destruction visant notamment les infrastructures de transport et les infrastructures électriques.

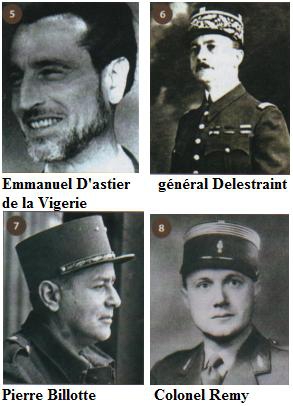

Poste émetteur-récepteur que transportaient les agents- secret vers la France occupée

Le principe d’une Armée secrète est enteriné à Londres en octobre 1942 en présence d’Henry Frenay et d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie, chefs des deux mouvements de resistance les plus importants de Zone-Sud, Combat et Libération-Sud. Après l’arrestation de Jean Moulin délégué général du Comité national français en France et du général Deslestraint, commandant des AS en juin 1943, le BCRA engage une décentralisation de son action. Il met progressivement en place dans chacune des douze régions militaires un Délgué militaire régional (DMR) placé sous les ordres directs de Londres. En outre, il achemine en France des officiers chargé d’établir une liason avec les maquis qui se développent ou de superviser la préparation des plans de sabotage.

De fait en 1944, un État-major des forces françaises de l’intérieur (EMFFI) est constitué au sein du BCRA avant de passer sous les ordres du général Koening, placé le 9 juin à la tête d’un EMFFI tripartie franc-anglo-américain. S’il est difficile de démêler ce qui, dans les combats de la Libération, relève directement de l’action des services spéciaux, de l’aviation et des initiatives locales, il est certain que l’action du BCRA permet à De Gaulle de porter au crédit du Commité français de la Libération nationale puis du Gouvernement provisoire de la République française une grande partie du soutien apporté par la Résistance intérieur au armées alliées.

Message de Passy, le 8 juillet 1943

Le BCRA suscite des convoitises et des critiques à la mesure du pouvoir que lui confèrent ses fonctions de plus en plus étendues. Les critiques naissent au sein même de la France libre où certains tels André Labarthe, l’amiral Muselier ou Henry Hauck, reprochent au service de mettre en œuvre une politique personnelle, distincte de celle de la France libre au lieu de se cantonner dans sont rôle d’exécutant des directives gouvernementales. Ces détracteurs soulignent les opignions de droite, et parfois d’extrême droite, des premiers officiers du BCRA et dénoncent leurs refus d’apporter la contradiction à Vichy sur le plan politique. Par la suite, certains chefs de mouvements qui supportent mal d’être mis sous tutelle par la France libre mais rechignent à affronter directement De Gaulle, repprochent au BCRA comme à Jean Moulin de faire écran entre eux et le général, et de mener une politique personnelle, les antis-gaullistes français et alliés reprennent certains éléments de ces accusations et dénoncent le BCRA-Gestapo dont ne pourrait manquer de se doter de Gaulle, qu’ils considèrent comme un apprenti dictateur.

Ces accusations formulées dans un contexte polémique sont souvent si outrées que les partisans du BCRA les balayent d’un revers de la main. De fait, c’est bien souvent la politique du général De Gaulle qui est visée à travers le BCRA, chargé de mettre en œuvre. Il n’en reste pas moins que le BCRA a occupé au sein de l’État gaulliste, pendant plusieurs années, une place sans commune mesure avec celle que les normes démocratiques recconnaissent aux services secrèts. Entre novembre 1942 et avril 1943, ses trois principaux responssables partent en mission en France où ils procédèrent à un important travail d’organisation militaire mais aussi politique. En Zone Sud, Manuel (Pallas) soutient Jean Moulin dans ses efforts pour mettre sur pied un Comité de coordination et l’Armée secrète. En Zone Nord, Passy (Arquebuse) et Brossollette (Brumaire) outrepassent leurs instructions et créent un Commité de coordination rassemblant les cinq principaux mouvements de résistance.

L’avion de tranport Yslander pour le transport d’agents-secrèts vers la France de 1941 à 1944

Ces missions marquent l’apogé du BCRA. Qui sera ensuite progressivement ramené à son rang d’exécutant par Emmanuel d’Astier, commissaire de l’Intérieur à partir de novembre 1943 et par les généaux d’Astier et Koening, délégués militaires du Comité d’action en France et à L’ondres.