LE FRONT DES ALPES

Alors que la France est vaincue par les Allemands, les Italiens lui déclare la guerre le 10 juin 1940. Du 20 au 25, leurs offensives vont être mises en échec par l’armée des Alpes, tandis que les troupes Allemandes venues de la vallée du Rhône ne parviennent pas à percer la ligne de défense mise en place pour leur barrer le passage.

Des éclaireurs del la 86e BCA, sont postés dans la neige 1940

Le 3 septembre 1939, l’Italie se déclare non-belligérante dans le conflit qui oppose l’Allemagne à la France et à la Grande-Bretagne. Malgré l’alliance des Italiens avec les Allemands, les Alliés espèrent que, comme en 1915, l’Italie finira par rejoindre le camp des démocraties. En juin 1940 le général Olry, commandant de l’armée des Alpes, ne dispose plus que de 185 000 hommes dont 85 000 en premier échelon sur les 550 000 dont il disposait à la mobilisation, une grande partie ayant rejoint la Norvège ou le front du nord de la France. 87 sections d’éclaireurs-skieurs tiennent ainsi que toute la frontière dans des secteurs qu’ils connaissent parfaitement. L’intention du général Olry est de livrer une bataille d’arrêt sur les cols, en utilisant la puissance de feu de la ligne de résistance fortifiée des Alpes. Prolongement de la ligne Maginot, elle est constituée sur près de quatre cents kilomètres de différents ouvrages modernes bien équipés dont les armes prennent en enfilade les vallées, les routes et les sentiers.

Du lac de Genève à l’Ubaye, le terrain est très favorable à la défense, alors que de l’Ubaye à la mer, il convient mieux à une éventuelle offensive italienne. Le 10 juin 1940, l’Italie déclare la guerre à une France déjà vaincue par les Allemands. Le 14, l’escadre française de la Méditerranée bombarde Gêne afin d’éloigner la menace navale italienne des côtes françaises. L’aviation ennemie riposte le lendemain et attaque divers point du sud de la France.

Mal préparée, devant affronter un froid très vif, mais courageuse et combattive avec ses 400 000 hommes, l’armée italienne va attaquer les positions françaises du 21 au 24 juin. Malgré une supériorité numérique très importante, elle va subir d’énormes pertes, car elle se heurte à des soldats français bien retranchés avec de l’artillerie placée sur les hauteurs : attaque par le col du Petit-Saint-Bernard, tentative sur la Tarentaise où les italiens parviennent difficilement à progresser de quelques kilomètres sur les lieux mêmes de la fameuse intervention du lieutenant Jean Bulle qui, descendu en rappel le long de la paroi rocheuse, arrêta l’ennemi au fusil-mitrailleur. En Maurianne, l’ennemi est obligé de se replier avec des pertes importantes, de même que dans le Queyras et dans la vallée de l’Ubaye. Dans les Alpes-Maritimes, Mussolini lance 80 000 hommes pour conquérir Menton et se heurte aux 38 000 combattants du 15e corps d’armée du général Montagne. S’ils parviennent à s’emparer d’une petite partie de la ville, c’est au prix de lourdes pertes.

Le 24 juin, l’armistice conclu entre la France et l’Italie met fin aux combats sur le front des Alpes. En quatre jours, l’armée italienne a perdu 6029 hommes, tués, blessés, prisonniers ou disparus, contre 65 du côté français. Cependant, l’armée des Alpes n’a pas eu à combattre les seules forces italiennes car, venant de la vallée du Rhône, le XVIe corps motorisé allemand attaque sur ses arrières dans le secteur de la Drôme. Pour s’y opposer le général Cartier récupère 23 000 hommes venus d’unités de retraite et rassemble une force de 30 000 combattants, 170 canons et une dizaine de blindés. Les Allemands engagent des unités blindées et des troupes de montagne. En tout 65 000 hommes, appuyés par plus de 600 chars et blindés, des centaines de pièces d’artillerie et de l’aviation.

À partir du 20 juin, l’ennemi attaque, persuadé de ne pas rencontrer de résistance sérieuse. Toutefois les Français installés sur les hauteurs mettent en œuvre des destructions préparées en avant de la position de résistance, ouvrent le feu et provoque de très importants dégâts, ce qui entraîne l’arrêt de l’avance allemande, notamment à la hauteur de Voreppe face à la 3e Panzerdivision. Malgré les assauts répétés de l’ennemi, les hommes du général Cartier maintiennent leurs positions. Cette résistance va permettre au reste de l’armée des Alpes de poursuivre ses combats contre les Italiens.

Avec à peine plus de 215 000 hommes. 986 pièces d’artillerie et une dizaine de chars, l’armée des Alpes et le groupement Cartier ont tenu en échec plus de 400 000 soldats germano-italiens. Le 25 juin, l’armée invaincue sera contrainte de déposer les armes.

L’EXODE DE MAI- JUIN 1940

Lancer dès 1939, un plan d’évacuation, établi avant la guerre, permet de faire partir dans le calme les populations les plus exposées près des frontières avec l’Allemagne. Mais l’offensive allemande en mai 1940 entraîne des cohortes de réfugiés venus de Belgique du nord et de l’est de la France. La seconde offensive en juin déclenche, elle une véritable panique et jette sur les routes, huit à dix millions de personnes. Ce sera l’exode, véritable cataclysme humain, qui marquera à jamais la mémoire collective.

Réfugiés sur une route ayant fuit la zone des combats en Moselle, mars 1940

Le mardi 11 juin 1940, alors que les armées françaises sont en pleine déroute et que les Allemands s’approchent de Paris inexorablement, l’écrivain Paul Léautaud, qui demeure dans un petit pavillon de la banlieu parisienne écrit dans son journal; le jardinier des deux riches propriétaires à côté de chez moi est parti ce matin à pied, avec sa femme et son mioche, leurs affaires dans une bouette, sans trop savoir où ils allaient, laissant là avec les deux bonnes, ses deux vieilles patronnes, Ce qu’il ignore c’est que le couple, originaire des Ardennes, avaient déjà dû quitter son village précipitamment en 1914 pour fuir l’invasion allemande. En ce printemps 1940, le drame recommence. Il part rejoindre sur les routes les dix millions de français, de Belges d'Hollandais et de Luxembourgeois qui, depuis un mois abandonnent leur maison et leur travail pour échapper à la guerre et à l’occupation ennemie. Ce mouvement de population d’une ampleur jamais vue jusqu’alors a tellement frappé les contemporains qu’ils l’on baptisé d’un terme emprunté à l’ancien testament : l’exode.

Lorsque la France se résout à entrer en guerre, le 3 septembre 1939, les pouvoirs publics ont tout prévu pour protéger les populations civiles menacées par les opérations militaires, enfin de ne pas être pris au dépourvu comme en 1914. Des plans d’évacuation ont été établis en juin 1935 et en janvier 1938 : les habitants du Nord et du Pas-de-Calais devront rallier les départements bretons, ceux des Ardennes rejoindront la Vendée et les Deux-Sèvres; ceux du Bas-Rhin seront accueillis en Haute-Vienne et en Dordogne; ceux du Haut-Rhin dans le Lot-et-Garonne, le Gres et les Basses-Pyrénées. Des départements d’accueil sont également prévus pour les habitants de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, du territoire de Belfort et ceux des départements proches de la frontière italienne. De même, des zones d’accueil sont créées afin de protéger des bombardements les populations des grandes villes.

Maison dans un village évacué par ses habitants près de la ligne de front, mai 1940

Ainsi, pour le département de la Seine, chaque arrondissement de Paris et chaque commune de banlieue se voient assigner un département de repli : le Calvados accueillera les habitants des 4e et 5e arrondissements de la capitale, de Colombes, de Puteaux et de Vincennes; la Loire-Inférieure, ceux des 8e, 14e et 18e arrondissements et les banlieusards de Boulogne-Billancourt et de Clamart. Aussi au cours du mois de septembre 1939, 80% des Alsaciens sont évacués d’office dans les départements du sud-ouest; 38 000 écoliers de la région parisienne sont envoyés dans les établissements scolaires éloignés des zones de danger. Toutes ces opérations s’effectuent dans le plus grand calme et l’organisation malgré quelques dysfonctionnemment prévisibles, semble parfaitement fonctionner. Puis la drôle de guerre s’installe et les premières angoisses disparsaissent : signe d’une certaine insouciance, on en vient à décorer les étuits contenant les masques à gaz qui servent ensuite d’accessoires de mode lors des traditionnels défilés de haute-couture.

Le 10 mai 1940, quand Hitler lance ses armées aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg puis en direction de Sedan, les Français ne paniquent pas. Il est vrai que la censure ne permet pas à la population d’évaluer la situation réelle. Les habitants des zones proches des combats sont évacués et lorsque les premiers réfugiés venus de Belgique, du Nord et du Pas-de-Calais passent par Paris, la compassion l’emporte sur l’inquiétude. Certes, quelques parisiens choisissent ce moment pour partir, mais il n’y a pas encore d’affluence dans les gares. Les trains roulent normalement, même si la SNCF a accru le trafic ferriviaire.

Rassemblement de la population de Thinville avant son évacuation, mai 1940

Les Français attendent un nouveau miracle de la Marne. Les événements se précipitent les semaines suivantes. Le roi des Belges capitule le 28 mai. Les alliés britanniques rembarquent à Dunkerque. Le 3 juin, Paris est bombardé par la Luftwaffe provoquant la mort de plus de deux cents civils. Le 6 juin, les Allemands enfoncent les lignes françaises et l’Italie déclare la guerre à la France et à la Grande-Bretagne le 10 juin. La panique commence à s’emparer des populations, qui prennent alors la route, emportant avec elles tout ce que peut contenir une malle, une valise, un coffre ou un toit d’une voiture. Quand, le 10 juin les Parisiens apprennent le départ en province du gouvernement, c’est une véritable ruée : tous ne peuvent prendre le train car les wagons sont pris d’assaut et sont bondés, nombreux sont ceux alors obligés de partir par leurs propres moyens, en voiture, en bicyclette, à pied. Et tous découvrent l’immense fleuve humain, toutes classes sociales confondues, fuyant l’avancée des Allemands. La circulation devient impossible sur la plupart des routes nationales au nord de la Loire. En quelques jours, par vagues successives, bon nombre d’habitants des régions au nord d’une ligne La Rochelle-Genève prirent le départ : la panique et la pagaille devinrent considérables. Bientôt, ces populations affolées se voient mêlées aux militaires en déroute, l’ordre de la retraite ayant été donné le 12 juin par le général Weygand.

Groupe de réfugiés belges arrivant en gare de Paris dans un convoi, 12 mai 1940

La panique s’accroît encore quand les avions allemands viennent bombarder et mitrailler les longues colonnes de civils rattrapés par la guerre, faisant des centaines de victimes. Lorsque, le 17 juin, le maréchal Pétain, président du Conseil fraîchement nommé, déclare qu’il faut cesser le combat, la nouvelle est accueillie avec un grand soulagement. Mais la population apeurée poursuit sa marche; ce n’est qu’à l’arrivée des premiers détachements allemands juste derrière elle, qu’elle s’arrêtera. Quelques semaines après la débâcle, René Benjamin, écrivain rallié au maréchal Pétain écrit : il y a une hiérarchie qu’on ne s’attendait pas à trouver dans la panique, d'abord on voit passer les riches : grosses voitures, vitesse, ils fuient les premiers, ils ont une peur accélérée. Puis vinrent les véhicules médiocres, bourrés de matelas et de petits gens, puis des camionnettes dont le chargement était étrangement disparate, puis il y eut du calme, du vide et apparurent les bicyclettes l’exode a effectivement touché toutes les classes de la société, et des personnes de tous âges. Ce sont essentiellement des femmes, des enfants, des vieillards les hommes dans la force de l’âge sont pour la plupart mobilisés qui sont partis la peur au ventre : à la peur des bombardements, tous ont encore à l’esprit les raids meutriers sur Madrid et Guernica, pendant la guerre d’Espagne, et ceux plus récents sur Varsovie et Rotterdam se mêle la peur de la soldatesque ennemie, nourrie par la propagande française qui présente l’Allemagne comme un nouveau Hun.

Convoi de réfugiés sur une route, mai 1940

L’arrivée des populations ayant fuit les régions envahies et les rumeurs qu’elles propagent précipitent la fuite de ceux et qu’elles croisent sur leur passage : rumeurs de massacres, bien que certains, comme le Pas-de-Calais, soient bien réels, rumeurs de trahison la cinquième colonne, stipendiée par l’ennemi, agirait de l’intérieur du pays et au sein même des états-majors. Cependant, la peur et les rumeurs se diffusent différemment d’un lieu à un autre, entraînant des comportements opposés. Ainsi dans deux villages voisins de la Côte-d’Or, Tichey et Bousselange, le premier voit sa population rester sur place, à l’exception d’une famille, tandis que les habitants du second prennent la route de l’exode.

En mai, les pouvoirs publics tentent de réguler le mouvement. Les gendarmes ont reçu des consignes pour canaliser les colonnes de fuyards et les diriger vers les zones d’accueil. Mais en juin, la panique est totale : les services publics abandonnent leurs administrés, les gendarmes leur brigade il n’y a plus un seul gendarme dans 36 départements, les commerçants leur clients et parfois, les médecins des hôpitaux leurs malades. Rester sur place devient difficile. Jean Moulin, alors préfet d’Eure-et-Loir, a décrit dans un ouvrage, qui sera publié après la guerre, le désarroi des habitants de Chartres : la ville, bombardée, n’a plus ni eau ni électricité, les pompiers sont partis avec les pompes précédant de peu les gendarmes. Le préfet réussit malgré toutes les difficultés à réquisitionner une boulangerie pour les Chartrains restés dans leur foyer.

Si certains ont la chance de prendre le train, beaucoup doivent se résoudre à prendre la route en direction du sud sans trop savoir où aller, si ce n’est le plus loin possible. Tous les moyens de transport sont utilisés : automobiles particulières (la panne d’essence obligera souvent leurs occupants à les abandonner sur les bas-côtés des routes), voitures de pompiers, corbillards, charettes, voitures à bras, bicyclettes. D’autres, plus simplement à pied, poussent devant eux des voitures d’enfants ou brouettes surchargées de bagages. La cohue sur les routes nationales et dans une moindre mesure sur les routes secondaires, le manque d’eau et de nourriture, les attaques en piqué des Stuka, rendent les conditions du voyage éprouvantes.

Population civile embarquant à bord d’un train en gare de Thionville, mai 1940

Le passage de la Loire, dernier obstacle pense-t-on avant d’être à l’abri, est atroce : à Orléans, à Gien, à Sully-sur-Loire, les foules se précipitent sur les ponts que le génie tente de faire sauter tandis que se multiplient les bombardements de la Luftwaffe, faisant d’innombrables victimes. Deux écrivains, alors âgés de quinze ans, François Cavanna (Les Russkoffs) et Alphonse Boudard (Les Combattants du petit bonheur), partis de Paris à bicyclette, donneront des berges de la Loire une vision d’apocalypse. Dans cette confusion générale, les familles sont souvent séparées, des enfants perdent leurs parents, des femmes leur mari; de nombreux avis de recherches seront d’ailleurs publiés au cours de l’été. Le désordre permet par ailleurs la transgression des règles sociales : des vieillards se retrouvent abandonnés, des maisons délaissées sont pillées, des réfugiés sont dépouillés par leurs compagnons d’infortune, des cultivateurs profitant de la situation vendent à prix d’or un peu de nourriture ou la paille d’une grange pour dormir. L’exode crée chez ceux qui l’on vécu un véritable traumatisme. Lorsque les combats prennent fin et que l’armistice entre en vigueur le 25 juin. La plupart des populations déplacées se retrouvent dans la zone non occupée par l’ennemi et laissée sous la souverraineté du governement du maréchal Pétain qui fait de Vichy sa capitale. Le gouvernement français encourage les réfugiés à regagner leurs foyers et demande aux autorités allemandes de faciliter ce retour dans les zones qu’elles occupent. La propagande allemande profite de cette occasion pour stigmatiser les gouvernants qui ont déclaré la guerre au Reich en abandonnant à elles mêmes leurs populations et montre une armée allemande compatissante, venant en aide aux réfugiés et allant jusqu’à leur donner de l’essence pour continuer la route. Les Allemands autoriseront également le retour à ses services publics et des gendarmes. Toutefois ils s’opposeront au retour des juifs et des résidents de la zone interdite, celle comprise au sud du nord du Pas-de-Calais, entre la baie de la Somme et les Ardennes. De son côté, le gouvernement de Vichy fait de l’exode une des causes, et non des moindres, de la défaite des armées françaises.

Les colonnes de civils en fuite auraient considérablement entravé les opérations, justifiant ainsi la nécessité de l’armistice, écrit peu après le pétainiste Alfred Babre-Luce, tout en affranchissant l’état-major de ses responsabilités. Ce que refute Jean-Pierre Azéma : la défaite était consommes avant le raz-de-marée sur les routes, et le plus souvent les exodiens suivirent le repli des armées françaises.

L’exode des familles françaises de 1940

Dans les semaines qui suivirent le retour des réfugiés, ceu-ci, sont bien souvent stigmatisés par la presse aux ordres des autorités d’occupation. Les salopards rentrent, écrit un journal collaborateurs parisien. Le journaliste Lucien Rebatet, dans son pamphlet Les Décombres (1942), décrira avec délectation les routes de l’exode y voyant une preuve de la dégénérescence de la République qu’il exècre. Nous ne sauront jamais combien de Français, de Belges, d’Hollandais et de Luxembourgeois ont été ainsi jetés sur les routes de France. En 1957, l’historien Jean Videnlenc, qui fut le premier à publier une étude sur l’exode, estimait qu’il était impossible de fournir des statistiques fiables. On évalue aujourd’hui entre huit et dix millions le nombre de civils, ayant quitté leur ville ou leur village pendant ces semaines tragiques.

Les éprouvantes années d’occupation et les combats pour la libération, auxquels furent confrontées les populations, rejetèrent au second plan cet épisode jugé peu glorieux : un drame oublié, tout comme le souligne Éric Alary dans son dernier ouvrage.

Population civiles fuyant devant l’arrivée de l’armée allemande, juin 1940

Une famille s’enfuit en voiture, juin 1940

LA CAMPAGNE DE NORVÈGE, AVRIL-JUIN 1940

Entre le 9 avril et le 10 juin 1940, la campagne de Norvège fut le premier grand affrontement entre les armées alliées et l’Allemagne de la Seconde Guerre mondiale. Elle donna lieu également au premier débarquement de ce conflit.

Bataille de Narvik, le 10-13 avril 1940

En décembre 1939, l’URSS, alliée de l’Allemagne, attaque la Finlande. La France et la Grande-Bretagne préparent une intervention dans les pays scandinaves qui aurait pour but d’aider les Finlandais et d’affaiblir l’économie allemande, en coupant notamment la route du ravitaillement en fer extrait de la Laponie suédoise et qui transite par les ports norvégiens. Mais la réaction de la Norvège, pays neutre, et l’hostilité de la Suède à ce projet obligent les Alliés à renoncer à leurs plans. De plus le 13 mars 1940, la Finlande vaincue par les troupes soviétiques, est obligée de signer un traité de paix avec l’URSS.

Le 16 février 1940, L’Altmark, navire allemand qui longe les côtes norvégiennes pour rejoindre son port d’attache, avec à son bord des prisonniers anglais, doit se réfugier dans un fjord pour échapper aux navires anglais. Il est cependant abordé par les Britanniques malgré l’opposition d’un torpilleur norvégien. Bien que les Anglais ne poussent pas plus loin leurs opérations dans ce pays, les Allemands ont deviné leurs desseins et étudient les moyens d’occuper très rapidement la Norvège. De leur côté les autorités françaises et anglaises décident de faire poser, à partir du 7 avril, des mines flottantes au large des côtes norvégiennes pour empêcher le trafic du minerai de fer. Cette opération va cependant se heurter aux navires de guerre allemands qui viennent attaquer et occuper les ports, dont celui de Narvik. Ce port outre qu’il est le lieu où transite le minerai de fer suédois, est un carrefour maritime stratégique entouré de Fjords pouvant abriter une flotte importante.

Trois soldats britanniques le long d’un chemin de fer près de Narvik avril 1940

Ainsi débute la campagne de Norvège. Du 9 au 10 avril, les Allemands se rendent maître du Danemark et de la plupart des ports norvégiens grâce à leur flottes imposante et à leurs troupes transportées par mer depuis Brême. Dans le même temps, ils utilisent au maximum l’aviation et les troupes aéroportées qui leur permettent de s’emparer de tous les aréodromes et d’écraser la résistance désespérées de l’armée norvégienne. Les renforts arrivent par air et par terre. Du 13 avril au 8 juin, les Alliés tentent en vain de reprendre le territoire norvégien à l’adversaire. Dans un premier temps, la flotte anglaise détruit plusieurs bâtiments de guerre allemands. De son côté, la France envoie, le 12 avril, la force navale Z placée sous le commandement de l’amiral Derrien. Elle transporte le corps expéditionnaire français en Scandinavie, commandé par le général Audet. Il se compose d’une division de chasseurs alpins et d’une unité de la Légion étrangère. À la mi-avril, des troupes britanniques débarquent près de Trondheim tandis que les Français prennent pied à Namsos dan la nuit du 19 au 20 avril.

Mais la supériorité de l’aviation ennemie oblige les Alliés à rembarquer dès la fin du mois d’avril. Pendant ce temps, à partir du 16 avril, d’autres unités britanniques, polonaises et françaises, dont la 1ère Division légère de chasseur du général Béthouard débarquent dans la région de Narvik, au nord de la Norvège, afin de reprendre le port et d’apporter un soutien aux troupes norvégiennes qui combattent l’invasion allemande et se sont repliées dans la région. Les unités allemandes se trouvent coupées de tout ravitaillement par terre à cause de la neige, même si elles reçoivent encore de l’aide par les aéroports qu’elles contrôlent près de Narvik. La ville est finalement prise le soir du 28 mai après de rudes combats et aux prix de lourdes pertes.

Deux soldats polonais attendant l’embarquent pour Brest 1940

Jusqu’au 4 juin, les Alliés progressent vers la frontière suédoise. Mais la situation en militaire en France devient critique : les Allemands ont percé le front de Sedan, une partie de l’armée française et le corps expéditionnaire britannique sont encerclés à Dunkerque. Le 7 juin les forces alliées reçoivent donc l’ordre de quitter la Norvège et les troupes françaises sont rapatriées vers Brest. Narvik est réoccupée par les Allemands le 9 juin. Au total, ce sont plus de 13 000 soldats anglais, français, norvégiens et polonais qui ont participé aux combats terrestres. Quelques 750 Franco-polonais ont été tués; environ 1900 Britanniques dont ceux de la Royal Navy et plus de 1000 combattants norvégiens sont morts pendant cette campagne.

L’AVIATION FRANÇAISE DANS LA CAMPAGNE DE FRANCE

L'armée de l’air française n’a pas été absente du ciel de la France pendant les terribles journées de mai et juin 1940. Plus de mille avions allemands furent abattus par les français entre 1939 et 1940, tandis que près de 200 pilotes français périrent au cours de leurs missions.

Bombardiers français Amiot 143 rejoignant leur base, mai 1940

En septembre 1939, l’aviation française n’est pas prête à la guerre. Sur les 7800 avions environ dont elle dispose, seul 890 d’entre eux sont en état de combattre. Conception stratégique périmée, retard dans le programme de réorganisation et de modernisation, autant de raisons qui empêchent l’armée de l’air de pouvoir rivaliser avec la Luftwaffe. De plus le fonctionnement de l’aviation française est entravé par la dilution des responsabilités entre les forces aériennes de réserve, les forces aériennes de coopération et les groupes de chasse qui dépendent soit des commandants de groupement de l’aviation de réserve, soit des commandants des force aériennes de l’armée de terre. L’aviation allemande ne connaît pas ses problèmes puisque elle est une arme homogène avec un commandement unique.

Au printemps 1940, l’industrie aéronautique française produit 500 appareils nouveaux par mois. Même si ses derniers ne sont pas toujours prêt pour le combat, pour certains il manque la radio, pour d’autres, le dégivrage, leur nombre croissant peut devenir assez rapidement une menace pour l’aviation allemande. Au 10 mai 1940, l’aviation française aligne près de 600 chasseurs monoplaces rapides et bien équipés comme le Morane-Saulnier 406, le Bloch MB 151 et le Dewoitine 520. Elle compte également 100 chasseurs biplaces Potez 63, environ 150 bombardiers, 450 appareils de reconnaissance, soit un total de 1300 avions modernes auxquels s’ajoutennt 400 appareils britanniques, 234 belges et 139 hollandais. L’ennemi dispose de près de 3500 avions.

Les français ont choisi de ne pas concentrer leur aviation sur un point de la bataille. Ainsi, de la Manche à la frontière Suisse, seulement 1000 appareils sont disponibles. En outre la stratégie demeure défensive. Donc priorité est donnée aux avions de chasse et de reconnaissance, alors que les Allemands prévilégient l’attaque de masse. Pendant la drôle de guerre, l’aviation de chasse française a abattu 74 avions allemands. Le 6 novembre 1939, dix Messerchmitt ennemis sont descendus par des Curtis lors d’un combat aérien au-dessus de la Lorraine. À la veille du 10 mai, la chasse française a déjà effectué plus de 10 000 sorties : seize pilotes sont morts, 80 victoires son homologuées et 63 appareils français sont détruits. Contrairement à une légende tenace, l’aviation française n’a pas été absente du ciel pendant les terribles journées de mai et juin 1940, mais les combats se sont déroulés souvent à plus de 2000 mètres d’altitude. Avec plus de 20 000 sorties, combattant à un contre deux, les pilotes français rivalisent de courage et d’adresse. Le 10 mai l’aviation française abat 49 appareils allemands et en perd 9. Mais c’est au sol que les dégâts sont énormess car les Allemands bombardent par surprise les aérodromes militaires français. Dans les Ardennes, l’ennemi concentre 320 bombardiers, essentiellement des Stuka et des Messerchmitt.

En face, l’aviation française ne peut compter que sur 20 chasseurs. Le 14 mai 170 bombardiers franco-britanniques vont se succéder au-dessus de Sedan pour détruire les ponts sur la Meuse. En vain. 85 appareils sont détruits. Du 16 au 23 mais les chasseurs français font 2640 sorties, abattant 159 appareils ennemis et perdant seulement 30 avions. Mais ils ne peuvent empêcher la percée allemande et le bombardement systhématique des aérodromes, des centres ferroviaires, des usines et des routes.

Le 5 juin il ne reste plus que 340 chasseurs opérationnels dans les rangs français. Malgré tout, ce jour voit la chasse française abattre 66 avions ennemis, un record. Les pilotes tricolores doivent voler de plus en plus longtemps, souvent sans repos. Mais ils se battent avec énergie et remportent toujours de nombreuses victoires. Berlin est bombardée dans la nuit du 7 au 8 juin par un Farman de l’aéronavale. Près de 90 bombes tombent sur la capitale du Reich. Des raids sont également menés en Italie, sur Turin, Rome, la Sardaigne.

Sur 800 pilotes français engagés dans les combats, près de 200 sont tués, 188 blessés et 31 faits prisonniers. Les quelques 1000 avions allemands abattus par les Français entre septembre 1939 et juin 1940 vont faire cruellement défaut à la Luftwaffe lorsque la bataille d’Angleterre va commencer au cours de la seconde partie de l’été 1940.

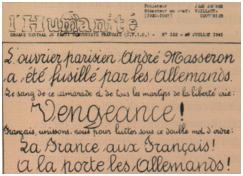

LES ÉDITEURS ET LES IMPRIMEURS DANS LA RÉSISTANCE

Pour lutter contre la propagande allemande, la Résistance se lance dans une guerre d’information; journaux, tracts, brochures, affichettes, papillons. Très vite conscients de l’impact que ces publications peuvent avoir sur la population, l’occupant et la police française pourchassent l’écrit clandestin. Les saisies, la fermeture des centres d’impression, les arrestations sont répertoriées dans les rapports de police. La répression est féroce contre ceux, imprimeurs journalistes et responsables d’édition, qui portent ces paroles de liberté.

Machine d’imprimerie de Défense de la France, camouflée sous une caisse d’expédition

La propagande a été l’une des armes les plus redoutables du nazisme. En France, dans la zone occupée, les services allemands organisent efficacement leur propagande, supervisée depuis Berlin par deux départements bien distincts : d’une part, la Propaganda Abteilung de Goebbels, qui a installé ses bureaux à Paris à l’hôtel Majestic, d’autre part, les services du docteur Dietrich, qui agit comme chef de la presse du Reich et a sous son contrôle les agences de presses. En zone Sud, le gouvernement de Vichy met progressivement en place des services de censure aux niveaux régional, départemental et local. Après le retour de Pierre Laval au gouvernement le 18 avril 1942, Vichy mène une politique active pour développer un mouvement corporatif de la presse.

Les censures françaises et allemandes s’exercent dans tous les domaines: plusieurs listes d’ouvrages interdits aboutissent à la suppression de plus de mille titres et au retrait de millions d’exemplaires. La première, la liste Bernhard, préparée à Berlin et Leipzig date de l’été 1940: elle interdit 143 titres à caractère politique, dite antiallemands, antinazis, mais aussi et surtout écrit par des Juifs. 700 000 volumes sont saisis avant la fin du mois d’août.

Michel Bernstein fabriquant des faux-papiers

En octobre 1940, la liste Otto (du nom de l’ambassadeur Otto Abetz) énumère les livres français à proscrire; elle recense les noms de 140 éditeurs et, parmi les auteurs, entre autres, Duhamel, Aragon, Kessel, Maurois, Claudel, Malraux, Jacques Bainville, Henry Bordeaux. D’autres listes seront publiées par la suite. Les éditeurs essentiellement pour des raisons économiques désirent reprendre le cour normal de leurs activités et se déclarent prêts à transiger avec l’occupant pour débloquer la situation. Bernard Grasset prend l’initiative de négocier les conditions d’arrangement. Le résultat est la convention d’auto-censure, signée le 28 septembre 1940 par le président des syndicats des éditeurs, René Philippon, selon laquelle ces derniers sont libres de publier ce qu’ils veulent, à condition de ne rien faire paraître qui puisse nuire aux intérêts des allemands. Cette convention fonctionne jusqu’en 1942 : elle permet aux éditeurs de poursuivre leur activité à peu près normalement et aux autorités allemandes de rejeter la responsabilité de la censure sur eux, en déclarant qu’ils assainissent eux-mêmes la litérature. La liberté relative des éditeurs se restreint à partir d’avril 1942 : la Commission de contrôle de papier a en effet un très grand pouvoir, étant donné qu’elle a la double mission d’attribuer le papier et d’exercer la censure.

Conscients de l’impact de l’information sur la population, les premiers résistants reprennent à leur compte l’arme de l’ennemi, la propagande. Dès le 17 juin 1940, Edmond Michelet dépose dans les boîtes à lettres de Brive, un tract reproduisant un texte de Charles Péguy (L’Argent) : Celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui ce rend. Jean Texcier écrit en juillet 1940 les Conseils à l’occupé. Première brochure clandestine ironique, imprimée en août chez Keller, rue Rochechouart, à Paris, elle incite au refut de toute compromission avec l’occupant. La presse clandestine fait ses débuts, en général, sous forme de bulletins Ronéo. Le 1er décembre 1940, paraît Libération Nord, feuille dactylographiée en sept exemplaires.

Pour l’imprimer, les difficultés sont inombrables. La pénurie de matières premières en est une. Loin d’en être uniquement une contingence matérielle, elle est organisée pour constituer un moyen de pression efficace des autorités allemandes et des agents chargés de leur répartition dont le choix privilégient qui bon leur semble. Très vite, pour enrayer la sorie de tracts et de publications anti-vichistes et antinazis, des mesures gouvernementales interdisent une Ronéo, de l’encre et du papier sans justification professionnelle; les fabricants, marchands et grossistes ne peuvent pas vendre sans une autorisation délivrée par le commissaire de police les appareils duplicateurs et les papiers, susceptibles d’être employés à la confection du tract ronéotypés (décret du 26 novembre 1940).

Une femme sort d’une valise des numéros d’un journal clandestin

Strictement contingenté, le papier est souvent acheté au marché noir et représente un sacrifice financier important. Parfois, les imprimeurs parviennent à prélever sur leurs stocks la quantité nécessaire réservée aux feuilles clandestines. Les premiers écrits ont un aspect artisanal, des chaînes se constituent spontasnément pour reproduire, souvent à la main, les Conseils à l’occupé ou les discours de la radio de Londres. Ces feuilles sont parfois ronéotypées, dactylograpiées, rarement imprimées. L’Humanité clandestine paraît dès août 1940, grâce à des centres ronéo, légers et mobiles. Une étape difficile est franchit en 1941 au moment de l’organisation de groupes qui trouve leur raison d’être autour de la publication d’un journal. C’est le cas de Libération Nord créé à l’origine par Christian Pineau et dont le 1er numéro dactylographié était sortie le 1er décembre 1940. Libération Sud est publié en juillet 1941 par Emmanuel D’astier et son équipe et imprimé à Clermont-Ferrand à 15 000 exemplaires. Le premier numéro de Défense de la France sort à Paris le 14 juillet 1941 à 5000 exemplaires et le premier numéro des Cahiers du Témoignage Chrétien du Père Chaillet en novembre 1941 d’une imprimerie lyonnaise.

En décembre trois grands journaux de la Résistance font leur apparition : Socialisme et Liberté (qui deviendra Le Populaire Z.N.); Franc-tireur imprimé à Lyon et dont le fondateur est Jean-Pierre Lévy; Combat, issu de la fusion Liberté de François de Menthon et de Vérités d’Henri Frenay. L’éclosion de la presse clandestine se poursuit tout au long de l’année 1942. Le Populaire zone sud en mai avec Daniel Mayer, Lorraine en août 1942 et Résistance, le nouveau journal de Paris dû au docteur Marcel Renet. En août 1943, la presse résistante est devenue une force avec laquelle il faut compter. Elle atteint ses plus forts tirages en 1944, dépassant les deux millions d’exemplaires (le no 43 de Défense de la France du 15 janvier 1944 tire à 450 000 exemplaires) Plus de 1 200 titres sont alors recensés. À côté des feuilles nationales, existent des feuilles locales et professionnelles dont un grand nombre est dû aux communistes.

Une de Combat, en août 1942, Le Franc-Tireur, avril 1942, Librération du 14 juillet 1942

Cette réussite est d’autant exceptionnelle que, tout au long de ces quatre années, les responsables de cette presse se heurtent à d’innombrables difficultés. Que le journal soit imprimé ou non, sa réalisation s’avère un véritable tour de force. Un grand nombre de feuilles locales ou visant un public déterminé sont multipliées, ronéotypées ou dactylographiés. Les publications sont en français mais il y en a aussi en allemand, alsacien, italien, yiddish ou espagnol. Sortir de l’isolement, diffuser sur une vaste échelle et régulièrement, ne serait-ce qu’une feuille recto-verso, c’est déjà laisser croire qu’une force politique, qu’une organisation structurée et influente s’oppose à la politique de collaboration. Ainsi, apparaît en filigrane l’idée de fabriquer un journal, d’élargir l’impact de la Résistance. En 1943 et 1944, on ne compte plus les emprunts forcés vols de machines à écrire, notamment dans les administrations, ou d’appareils à dupliquer. Quant aux journaux imprimés, ils exigent une série d’opérations spécialisées (composition, tirage) d’autant plus risquées que les imprimeries font l’objet d’une étroite surveillance policière. Certains ouvriers typographes composent chez eux la nuit ou en cachette sur leur lieu de travail; il faut ensuite porter les plombs à l’imprimerie, où s’effectue le tirage. La liste des petits artisans imprimeurs qui viennent en aide aux mouvements de résistance est impressionnante.

Souvent le même homme rend service à plusieurs journaux à la fois. La police cherche à localiser les lieux et les dépôts d’impression de la presse clandestine. Une ordonnance allemande du 18 décembre 1942 précise que : Quiconque aura confectionné ou distribué des tracts sans y être autorisé sera puni de peine de travaux forcés et les cas graves de peine de mort. La Milice est un auxiliaire précieux des Allemands et le nombre d’arrestations et de déportations est en constante augmentation. Pourtant, malgré la menace, quand une imprimerie est démentelée, un autre artisan prend la relève.

Imprimerie de Défense de la France, rue de l’Université à Paris

De la presse clandestine à l’édition littéraire de la Résistance

Grâce à des imprimeurs devenus résistants, des journaux comme Franc-tireur, Témoignage Chrétien ou Libération ont recours à des professionnels; la presse communiste, celle du Front national et la presse syndicale s’appuient, elle, essentiellement sur des ouvriers typographes militants ou syndicalistes. D’autres tout comme Défense de la France ou Combat créent leur propre imprimerie. L’imprimeur Jacques Grou-Redenez apprend aux étudiants du mouvement Défense de la France à composer les articles avec les caractères typographiques et Alain Radiguer leur enseigne les techniques de fabrication de reproduction de clichés. Pour Combat André Bollier crée une imprimerie à Lyon, en Achetant une machine à Grenoble : comme elle est intransportable en l’état André Bollier la démonte et oganise le transport de pièces par l’intermédiaire de différentes entreprises de camionnage. Pour des raisons de sécurité, les éléments sont réceptionnés dans la banlieue lyonnaise en divers lieux, puis quelques semaines plus tard, centralisés rue Viala, à Lyon. Sans plan ni croquis André Bollier reconstruit la machine de mémoire.

En dépit des arrestations, les journaux dont le format est réduit et le nombre de page limité, paraissent avec une quasi-régularité. Comme les tracts, ils ont un rôle essentiel de mobilisation et de recrutement : il s’agit de créer un lien avec les lecteurs, tout en menant une véritable bataille contre l’occupant et la censure.

Tract réalisé par Lise London appelant les mères françaises à se mobiliser contre l’occupant mai 1942

Fondées en 1942 par le romancier Pierre de Lescure et le graveur Jean Bruller dit (Vercors), les éditions de Minuit sont la maison d’édition littéraire de la Résistance. Le premier titre, publié le 20 février est le Silence de la Mer de Vercors. Les millieux littéraires sont surpris par la qualité de la publication. Les ennuis de Pierre le Lescure avec la Gestapo au printemps 1942 le tiennent éloigné de Paris alors qu’il est essentiel d’alimenter en textes les Éditions de Minuit afin qu’elles ne soient pas contraintes d’intérrompre leur activité. En son absence, Jean Paulhan, l’ex-directeur de la Nouvelle Revue Française, contacté par Vercors, les prend sous sa protection et leur fait parvenir des textes d’écrivains dont il connaît les convictions patriotes. C’est alors que paraissent Le Cahier noir de François Mauriac, sous le pseudonyme de Forez, Le Musée Grévin de Louis Aragon, sous celui de François la Colère, l’Honneur des Poètes, avec en particulier des poèmes de Paul Éluard, sous son propre nom, de Pierre Seghers.

Pendant cette période, les poètes (Louis Aragon, Paul Éluard, Robert Desnos) trouvent un public. Les lecteurs devinrent le sens caché des symboles et des images dont ils usent pour dire que la situation ne leur permet pas d’énoncer en termes clairs. La poésie s’avère une arme de combat. L’occupant discerne difficilement sous la fable le sens réel du propos, mais les journalistes parisiens qui travaillent à sa solde dénoncent cette littérature dans leurs colonnes. Le 31 octobre 1943, prononçant un discours à Alger, le général De Gaulle rend hommage aux écrivains français de la Résistance et à ses poètes : un jour l’historien constatera que la Résistance, c’est-à-dire l’espérence nationale s’est accrochée sur la pente à deux pôles qui ne cédèrent point. L’une était le tronçon de l’épée et l’autre la pensée française, la dignité de l’esprit fut sauvegardée malgré toutes les épreuves.

Revue Les Lettres françaises, mars 1944

À la Libération, la poésie des années de la censure se révèle peu à peu au grand public. Le mouvement poétique se poursuit et les maisons d’éditions se multiplient. Les journaux et les magazines publient des poèmes, envoyés notamment par les lecteurs, qui expriment ainsi leurs sentiments et opinions.

Pendant toute la période, la presse clandestine, originalité de la Résistance française, à joué un rôle essentiel auprès de l’opinion publique. Elle a contribué à l’igitimer le discours résistant et montré le pouvoir de pénétration de la Résistance. L’un des premiers actes du gouvernement de la France libre est le rétablissement de la liberté de presse et de l’information. Le principe en est proclamé par le Comité français de Libération national dans l’ordonnance du 6 mai 1944 sur le régime de la presse en temps de guerre.

Impression d’un appel des FFI à l’insurrection Paris, août 1944