CHRONIQUES

LA PERTE DES COLONIES ITALIENNES DANS LA CORNE DE L’AFRIQUE EN 1941

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l’Afrique est colonisée par les puissances européennes, dont certaines comme l’Italie, n’y sont présentes que depuis quelques décennies. En 1936, avec la conquête de l’Éthiopie, l’aventure coloniale italienne prend un nouveau tournant, qui s’achèvera en 1941 avec l’invasion des colonies italiennes par les Aliés.

Journal italien du 18 mai 1941 lors de combat en Éthiopie

L’empire colonial italien naît à la fin du XIXe siècle avec la conquête de l’Érythrée (1889) et la Somalie l’année suivante. Après une première tentative infructueuse en 1896, l’Éthiopie est finalement conquise en 1935-1936. Le 9 mai 1936 est proclamée l’Afrique Oriental italienne. (AOI), composée de ses trois colonies. À sa tête, Amédée II de Savoie, duc d’Aoste, qui devient alors vice-roi d’Éthiopie à la place du maréchal Graziani. Début 1941, la Somalie italienne et l’Éthiopie tombent rapidement aux mains des Alliés, en raison de leurs infrastructures peu développées, de leur isolement et de la taille des territoires.

Le cas de l’Érythrée est particulier, car les forces françaises y jouèrent un rôle déterminant. Le général de Gaulle crée en 1940 la brigade française d’Orient (BFO), qu’il place sous le commandement du colonel Magrin-Verneret, également connu sous le nom de Monclar. Composé de la 13e demi-brigade de la Légion du bataillon de marche no3 (BM3), d’une section d’artillerie et d’un escadron de spahis marocains (1er ESM), elle regroupe 2500 hommes. Après plusieurs tentatives infructueuses pour reconquérir l’Érythrée, le général Platt, commandant des troupes britanniques, décide de coordonner l’action des forces françaises et britanniques en janvier 1941. Les Italiens comptent près de 300 000 hommes, dont deux tiers d’Askari (soldats africains de la colonie italienne), peu entraînés et peu fiables.

Amédée de Savoie (1898-1942), 3e duc d'Aoste

Les britanniques ont réuni près de 80 000 hommes dont la BFO. Au début de l’année 1941, les forces alliées, sous le commandement des généraux Platt et Cunningham, se rassemblent au Kenya et au Soudan enfin de coordonner deux offensives sur l’Érythrée. En janvier, une première attaque permet de prendre le contrôle des principales villes situées sur les axes routiers. Cette progression rapide est toutefois stoppée un mois plus tard, alors que les Alliés marchent vers la mer Rouge. Il faut d’abord sécuriser la route qui mène à Cheren ou Keren. Position défensive idéale pour les Italiens, mais incontournable. Le 23 février le BM3 est chargé du déminage de la ville de Cub Cub, située dans la vallée qui mène à Keren. Par son efficacité, la brigade obtient la première victoire française depuis la création de la BFO.

L’objectif suivant est la prise du mont Engiahat, forteresse naturelle qui protège Keren. Pendant une semaine, les troupes allies vont tenter d’emporter la position fortifiée qui ne cède pas. Cependant, la multiplication des désertions affecte le moral des troupes italiennes et l’arrivée de renforts français permet une attaque simultanée sur Engiahat et Keren, le 27 mars. L’effet de surprise est cependant nul, car les soldats italiens se sont repliés vers Asmara, capiltale de L’Érythrée. Il faut réagir vite et couper leur fuite le lieutenant-colonel Cazau impose donc à ses troupes une marche forcée qui, couplée à un renfort logistique, lui permet de prendre Asmara le 2 avril. Le port de Massaouah est le dernier bastion italien. Les Britanniques proposent une trève, rompue le 6 avril par les Italiens. Monclar et ses hommes sont chargés d’attaquer la ville par l’ouest. Les français mènent l’attaque indépendamment du commandement britannique. Leur mission : s’emparer des forts qui ceinturent la ville. L’attaque est lancée le 8 avril après le déminage des voies d’accès. Malgré la résistance des forts, la ville tombe sans provoquer de dégâts majeurs dans le port. À 12h30, les hommes du général Monclar pénètrent les premiers dans Massaouah, malgré le souhait britannique d’une entrée commune.

Pièce d'artillerie indienne durant la bataille de Keren.

Au total 11500 soldats italiens sont faits prisonniers dont un quart par les français. Le 10 avril, le général Platt passe en revue la BFO afin de féliciter les troupes pour son ardeur au combat. Le général de Gaulle citera le bataillon à l’ordre de l’armée.

LES RÉSISTANTS AUX ÉTOILES

Dans les semaines qui précèdent les grandes rafles des familles juives à l’été 1942, des jeunes gens, à Paris et en province, choisissent de manifester de façon non-violente et sybolique contre les décisions iniques de l’occupant. Ils portent volontairement l’étoile jaune par solidarité avec les Juifs, à qui les nazis et les autorités de Vichy ont imposé le port de cet insigne. Cet acte d’opposition, longtemps méconnu, sort peu à peu de l’oubli.

Contrôle d’identité dans le métro pendant l’Occupation

À l’été 1942. Un symbole frappant l’antisémitisme et du nazisme apparut dans les rues de Paris : l’étoile jaune. En effet, à partir du 7 juin, en application de la huitième ordonnance allemande publiée le 29 mai 1942, tous les Juifs âgés de plus de six ans, en zone occupée, furent astreints au port d’une étoile jaune sur laquel figurait la mension Juif. Toute omission entraînait de sévères punitions. L’étoile jaune non seulement stigmatisait les juifs mais elle les excluait, au quotidien, des autres Français, que ce soit à l’école, dans leur travail et dans leurs relations personnelles. Les historiens qui étudient la période de l’Occupation et la persécution des juifs ont souvent eu tendance à privilégier les actions de résistance violente ou armée au détriment de la résistance civile, peu étudiée, à savoir l’attitude de quelques Parisiens non juifs qui, réprouvant la nouvelle législation antisémite, prirent l’initiative de porter eux-mêmes l’étoile jaune.

Sur le moment, leur attitude, courageuse, n’inquiéta pas outre mesure les autorités allemandes. Cependant, il est évident que par cette attitude, ils signifiaient leur opposition à l’occupant. Dès juillet 1940, l’État français promulga des mesures d’exclusion vis-à-vis de groupes étrangers, juifs qu’ils considéraient comme en dehors de la nation. Ainsi le 22 juillet fut mise en place une commission de révision des naturalisations attribuées depuis 1927.

Étoile jaune cousue sur une veste, 1942

Entre 1940 et 1944, cette commission déchut 15 000 personnes dont 6000 juifs de la nationalité française, or les cent premiers jours de Vichy se déroulèrent hors de l’influence directe des Allemands. Cette période caractérise l’antisémitisme propre à ce régime. Les dignitaires de Vichy proclamèrent que leurs initiatives législatives représentaient une forme d’autodéfense, assimilable à une stratégie de maintien de l’autorité de l’État évitant une intervention allemande. En réalité, beaucoup de ces mesures antisémites relevaient de la seule volonté de Vichy.

Le 29 mai 1942, les Allemands décrétèrent que la préfecture ou les commissariats, dans leur circoncription respective, seraient chargés de distribuer les étoiles aux juifs. Ceux qui contreviendraient à cette obligation seraient envoyés en camp d’internement. Karl Oberg, chef de la SS à Paris, demanda à la police française de veiller à l’application de l’ordonnance dans les lieux publics. La SS avait anticipé les manifestations de solidarité de la part des non juifs et en prévoyait la répression. Des circulaires de la Préfecture de police précisaient que les autorités d’occupation ne toléreraient aucun témoignage ou manifestation de quelque nature que ce soit en faveur des Juifs et ordonneraient à la police d’intervenir en cas d’infraction.

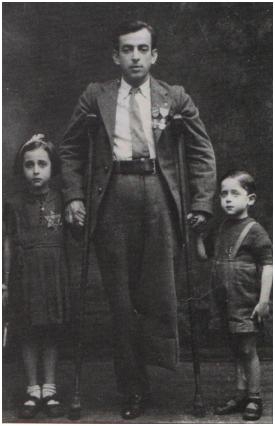

Victor Fajnzilber, mutilé de la Grande Guerre, et ses deux enfants à Paris, 1942

Vous procéderez à l’arrestation de toute personne juive ou aryenne, qui par son attitude, manifestera son hostilité au port de l’insigne. Dans un rapport du 5 juin 1942, il est mentionné que la communauté juive ne marqua pas d’opposition à cette nouvelle législation. Toutefois, des Parisiens non juifs se montrèrent choqués et désorientés. Le rapport souligne par ailleurs que la population comprend mal l’ordonnance et qu’elle risque d’être influencée par les protestataires. Plusieurs fichiers, conservés par les archives de la Préfecture de police, relatent l’interpellation de plusieurs d’entre-eux. Il s’agit souvent de conjoints ou d’amis de Juifs qui, par solidarité et en opposition aux Allemands, portèrent l’étoile jaune. Les cinquante-sept cas étudiés sont significatifs et correspondent à une forme avérée de résistance non-violente. Un rapport mentionne que certains Parisiens majoritairement étudiants, avaient prévu d’exprimer leur rejet des lois antisémites en portant une étoile jaune avec le nom de leur province d’origine tel que Bretagne ou Normandie en remplacement du qualificatif Juif, il indique également que des non juifs communistes avaient envisagé de porter l’étoile jaune, souvent confectionnée par leurs soins, accomplirent délibérément un geste politique.

Certains s’étaient montrés inventifs, remplaçant (Juif) par un autre terme : leur nom, leur commune de naissance ou une autre religion. Jeanne-Marie Pennec, une gouvernante de 32 ans, fut interppelé le 7 juin au carrefour Strasbourg Saint-Denis pour avoir porté une étoile jaune à ses initiales JP. Ce même jour, Henri Muratet, architecte marié, et père de trois enfants, qui portait une étoile avec la mension Auvergnat, fut arrêté lors d’une altercation avec un autre passant non juif, Léonard Beynat, selon le témoignage de ce dernier, Muratet s’était approché de lui alors qu’il mangeait des cerises avec des amis et lui avait déclaré : même les Juifs ont le droit de manger des cerises. Beynat lui offrit alors son panier mais le critiqua pour le port de l’étoile et le mit en garde contre les problèmes auxquel il s’exposait s’il persistait à la porter.

Gabriel Rassial et Roger Teycherie, non juifs, portent par solidarité, l’étoile jaune sur laquelle est inscrit le mot (Breton) en juin 1942

Muratet répondit : lorsqu’on proteste contre quelque chose, on en assume les risques. La discussion s’envenima et s’acheva par des coups. Marie Lang, âgée de 28 ans, vendeuse de journaux et non juive, fut arrêtée pour avoir fixé l’étoile jaune sur le collier de son chien. D’autres personnes non juives, elles aussi lancèrent des actions plus directes contre l’occupant et la législation antisémite. Ainsi une jeune peintre, Madeleine Eugénie Bonnaire, attacha à son manteau une étoile jaune marquée du mot juif. Elle fut arrêtée pour cet acte mais aussi pour son attitude agressive envers un groupe de soldats allemands; l’un d’eux la conduisit au poste de police. Henri Plard, étudiant, portait quant à lui sur sa chemise un morceau de papier jaune, lors de son interrogatoire, il expliqua qu'il protestait ainsi contre la législation antisémite.

Un autre cas Lazare Villeneuve, 23 ans, fut arrêté parce qu’il portait l’étoile jaune. Sommé de s’expliquer, il déclara qu’il avait simplement voulu s’amuser en empruntant à sa femme, Chana Guini, qui était juive, l’étoile qui lui avait été attribuée. Bien qu’il ait tenté de minimiser ses intentions, il était évident que son comportement représentait une forme de solidarité et de soutient de son épouse. De même, d’autres non juifs protestèrent contre l’application des lois anti-juives. Michel Rebora, un étudiant de 17 ans, fut arrêté pour avoir porté l’étoile jaune alors qu’il était en compagnie d’un ami juif, Georges Swartz, arrêté en même temps que lui.

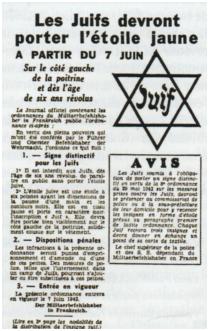

Texte de la 8e ordonnance parue dans le journal Le Matin, le 1er juin 1942

Bien que Rebora n’est pas vraiment explicité son geste, il est clair qu’il avait agi par solidarité envers son ami. D’autres personnes contestèrent cette politique antisémite en s’attachant au caractère religieux de la descrimination. Ainsi un employé de bureau de 20 ans, Michel Ravet, fut arrêté avec une étoile jaune revêtu du mot Goy; Marie-Antoinette Ginet Planeix, étudiante non juive de 22 ans, avait écrit sur l’étoile jaune qu’elle portait les initiales JNRJ pour Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Solange de Lipkowski, étudiante de 18 ans, portait, quant à elle, un insigne circulaire marqué du mot Bouddhiste. Interrogée elle déclara que c’était une plaisanterie. Josèphe Cardin, jeune étudiante non juive, fut arrêtée elle aussi pour le port de l’étoile jaune; sur sa ceinture étaient disposées huit petites étoiles qui portaient chacune une lettre et formaient le mot (victoire). Elle déclara qu’elle avait reçu l’étoile d’une amie juive et qu’elle protestait ainsi contre la législation antisémite.

Bande de tissu imposée par l’occupant et portée par Lucienne Léontine Artige à la casenrne des Tourelles, Paris juillet 1942

En dépit des réponses apportées par les personnes intérrogées, leur actions réflétait clairement une opposition à l’entisémitisme officiel. Il faut souligner cependant que certains protestataires qui critiquaient la huitième ordonnance demeuraient fidèles à Pétain. Les Parisiens qui s’opposèrent è l’antisémitisme imposé par l’occupant le firent de manière pacifique; cette atittude courageuse, au quotidien, a cependant été longtemps négligées dans les nombreuses études sur la persécution des Juifs pendant l’Occupation, même si depuis des historiens s’intéressent à cette question. À la notion de résistance, il est préférable de dire substituer c’elle de dissidence pour décrire ces manifestations. La dissidence recouvre une conscience politique mais diffère de la résistance car elle demeure non-violente. Parmi les protestataires, si certains comme Josèphe Cardin exprimaient clairement leur motivation, une grande majorité déclaraient surtout vouloir plaisanter : la plupart d’entre-eux étaient jeunes, sans doute capables d’expliquer la nature politique de leur acte et effrayés par les risques encourus.

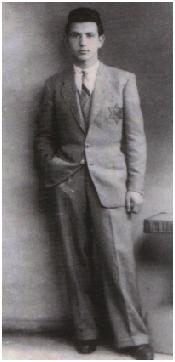

Simon Grinbaud le 14 avril 1942

Plusieurs d’entre eux furent d’ailleurs internés au camp de Drancy. C’est dans ce même camp que le 16 juin 1942, à l’initiative de M. Kohn, des détenus juifs organisèrent un déjeuner en l’honneur des amis des Juifs qui avaient porté l’étoile jaune. Ce mouvement de protestation révèle d’une certaines façon la zone grise qui se situe entre la résistance active et la collaboration, Il illustre la manière dont certains Parisiens perçurent l’évolution de leur environnement politique et comment ils y réagirent. Bien qu’ils n’aient pas résisté activement aux lois anti-juives, ils ne les ont pas soutenues pour autant; leur désapprobation aux autorités et à la police par leur geste, ces opposants au port de l’étoile jaune méritent bien de figurer dans l’écriture de cette page d’histoire.

Lili marlene, une chanson devenue légendaire

À la différence de certaines chansons liées au souvenir d’une guerre comme Le Temps des Cerises, La Madelon, Lili Marlene va connaître un destin hors du commun : chanson allemande, adoptée par les soldats de la Wehrmacht puis par les Alliés, elle devient la chanson emblématique de la Seconde Guerre mondiale avant de transcender les époques.

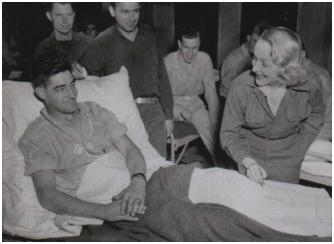

Marlene Deitrich auprès d’un soldat dans un hôpital américain en Belgique, le 24 novembre 1944

Un soir d’avril 1915, un jeune soldat allemand, Hans Leip, s’apprête à partir sur le front russe. Pendant une garde, il laisse aller sa plume mélancolique et écrit un poème en songeant à deux jeunes filles, Lili, dont il est amoureux et Marleen, une jeune infirmière. Publié dans un recueil dans les années trente, ce poème, chanson d’une jeune sentinelle, émeut une chanteuse allemande, Lale Andersen. Norbert Schultze, célèbre compositeur d’opéras, le met en musique. La chanson est enregistrée sous le titre Lili Marleen en août 1939 mais elle connaît un échec commercial.

En 1941, les forces de l’Axe envahissent la Yougoslavie. Une radio militaire allemande est installée à Belgrade. Dirigée par un jeune lieutenant, elle émet sur les différents fronts allemands. Lili Marleen, un des rares disques à sa disposition y est diffusé en boucle. Cette évocation d’un jeune soldat tenu éloigné de celle qu’il aime rencontre un succès immédiat auprès des troupes allemandes. Le directeur de la radio dédicace alors Lili Marleen à ses camarades de l’Afrika Korps, commandé par le général Rommel. La chanson devient très populaire sur le front Lybien, Joseph Goebbels, minisre du Reich à l’éducation du peuple et à la propagande, fait interdire l’interprétation languissante de cette chanson, qui selon lui, démoralise les troupes mais sa position est critiquée dans les rangs allemands. Le général Rommel incite les radios à poursuivre sa diffusion.

Goebbels contre-attaque en faisant adapter la musique de Lili Marleen en marche militaire pour la Wehrmacht. En captant les émissions radio de l’ennemi, les Britanniques déployés sur le front Lybien pour stopper l’avance de l’Afrika Korps, découvre à leur tour cette mélodie. Le thème universel de Lili Marleen touche les soldats britanniques et devient un succès dans les forces alliées. Pour les autorités militaires, il est bien sûr impassable que les soldats entonnent une chanson de l’ennemi. Elle est interdite de diffusion et d’interprétation. Néanmoins, Lili Marleen se fredonne toujours, à voix basse. Il ne reste plus qu’à la traduire pour en faire, sous le titre Lili Marlene, une chanson anglo-saxonne. À partir de 1943, interprétée par Anne Shelton puis Vera Lynn, elle sera régulièrement diffusée par la BBC et devient un immense succès; elle sera traduite en 48 langues, la version française, écrite par Henri Lemarchand, est interprétée par Suzy Solidor dans son cabaret en 1942.

À son corps défendant. Lale Andersen entame une tournée, pour entretenir le moral des troupes allemandes. En 1942, elle refuse cependant de chanter pour les gardiens du ghetto de Varsovie. En représailles, Goebbels interdit toute diffusion de ses chansons sur les ondes de la radio. Assignée à résidence, la chanteuse tente de mettre fin à ses jours. Du côté allié, Marlene Dietrich, actrice allemande opposée au régime nazi (elle est devenue citoyenne américaine en 1937), est engagée auprès des troupes américaines : elle effectue en 1944 une grande tournée devant les soldats, impatient d’entendre son interprétation langoureuse de Lili Marleen.

Partout sur le front occidental, cette chanson est devenue le symbole de la nostalgie amoureuse, mais aussi de l’espoir d’un retour des bonheurs de l’avant-guerre. Eisenhower rendra hommage au poète Hans Leip qui selon lui fut le seul allemand (à rendre) le monde plus heureux pendant la guerre. Il faut cependant relativer ce jugement : dans les pays est-européens, cet air demeure avant tout lié au souvenir d’une occupation brutale. Dans sa version militaire, en effet, il accompagnait les massacres perpétrés par les Einsatzgruppen. Il reste que cette chanson a traversé l’histoire officieuse de la Wehrmacht puis hymne des soldats de toutes nationalités, sa mélodie est aujourd’hui reprise par le 3e régiment étranger d’infanterie sous le titre Chez nous au 3e. Sur l’île allemande de langeoog où Lale Andersen s’était retirée à la fin de la guerre et où elle est inhumée, une statut a été dédiée à Lili Marleen et à son interprète. En 1980, la chanson a été mise en image dans le film Lili Marleen, de Rainer Werner Fassbinder, librement inspiré de la vie de sa créatrice.

Les femmes dans la France libre

Répondant à l’appel du général de Gaulle, des femmes rallient Londres et contractent un engagement civil ou militaire. Pour la première fois, celles admises dans l’armée acquièrent un statut militaire. L’ouverture de l’armée française aux femmes représentent une avancée et une étape importantes dans l’histoire.

Simone Mathieu passe en revue les volontaires en 1940

En 1939, la France est très en retard quant à la place des femmes dans l’armée et dans la vie civile. Contrairement aux Anglaises, aux Allemandes et aux Turques, les françaises n’ont pas le droit de vote. Malgré les exigences de la guerre, les avancées sont timides. Elles sont certes admises dans les sections sanitaires automobiles (SSA) et de secours aux blessés militaires (SSBM) de la Croix-Rouge comme civiles bénévoles. Le décret du 21 avril 1940 permet l’engagement pour un an avec rémunération des auxiliaires féminines des formations militaires et celui du 17 juin, la mobilisation de pilotes féminines pour convoyer les avions.

Pourtant en juin 1940, des femmes de toutes les origines sociales répondent à l’appel du général de Gaulle et rejoignent Londres. Jeunes pour la plupart, certaines mères de famille n’hésitent pas à gagner l’Angleterre avec leurs enfants. Elles viennent en majorité de France et de l’Empire; d’autres sont passées par l’Espagne et le Portugal, comme Tereska Torrès où se trouvaient déjà en Angleterre : étudiantes au pair, femmes travaillant sur place, épouses de Britanniques. Elisabeth de Miribel, employé de la Mission française de guerre économique répond à l’urgence de la situation en tapant le texte de l’appel du 18 juin. Les toutes premières volontaires qui contractent un engagement civil sont aussi les épouses des premiers ralliés comme Denise Van Moppès ou Janine Bouchinet-Serreules qui assure la publication des documents d’information Angélina Hérinck de Kerguelent débute au service de la santé des FNFL, puis crée le service des écoutes radiophoniques de la France libre qu’elle dirige jusqu’en août 1944. La création le 7 novembre 1940 du Corps féminin des volontaires françaises répond d’abord aux vœux des femmes de s’engager dans les FFL et à l’urgence de la situation compte tenu de la faiblesse des effectifs : elles remplacent les hommes aux postes de non-combattants. Pour la première fois, elles sont admises dans l’armée avec un statut militaire. L’amiral Muselier favorise cette création afin d’éviter que les Françaises s’enrôlent aux Women Military Service. En contractant leur engagement pour la durée de la guerre plus trois mois, elles doivent répondre aux mêmes critères que les hommes : nationalité française, avoir entre 18 et 43 ans. Soumises à une enquête de moralité et à un examen d’aptitude physique, elles reçoivent un livret militaire, bracelets d’identité, insigne de la France libre et uniforme.

Les célibataires sont logées à la caserne Hill Steet puis après son bombardement en avril 1941, à Moncorvo House, caserne rebaptisée Marie Hackin, en hommage à l’une des premières engagées disparue en service commandé en février 1941. Après six semaines d’entraînement avec les Anglaises de l’ATS dans un centre de formation britannique, elles reçoivent leur affectation. Simone Mathieu, leur premier commandant, doit surmonter les préventions des hommes et les difficultés avec les Anglais. Lorsqu’Hélène Terré lui succède un an plus tard, l’unité compte 126 femmes. Ses effectifs augmentent avec l’arrivée de nouvelles recrues. Une section Marine est créée avec les ralliées de Saint-Pierre et Miquelon puis une section Air, confiée au caporal Alla Dumesnil. Un corps d’assistantes sociales est formé par Eliane Brault. Fin octobre 1942, on dénombre 488 femmes dans les services londoniens.

Parade à Londres du corps de liaison militaire de femme

Des femmes ont aussi occupé des postes réservés jusque-là aux hommes. Non sans difficultés, Jeanne Bohec, aide-chimiste, obtient d’être parachutée en février 1944 pour enseigner le sabotage. Sur les 53 femmes agents envoyées en France par le SOE, 5 sont Françaises libres. Louise-Marie Lemanissier, une des premières femmes médecins sous-lieutenant, œuvre à l’ambulance chirurgicale Hadfield Spears lors des campagnes de Syrie et de Lybie. En août 1943, alors qu’est mise sur pied l’armée de la Libération par la réunion des FFL et de l’armée d’Afrique, Hélène Terré gagne Alger avec un groupe de volontaires féminines. Elle participe à la création de l’armée féminine de l’armée de terre (AFAT, décision du 26 juillet 1944) en intégrant les volontaires d’Afrique du Nord. Les Françaises libres restées en Angleterre sont affectées à la mission militaire de liaisons administratives commandée par Hettier de Boislambert et envoyées en France en juin 1944 pour préparer l’organisation de l’administration française au fur et à mesure de la Libération. Au total, environ 1800 femmes ont servi à titre civil et militaire dans la France libre.

LES RALLIEMENTS DE L’EMPIRE COLONIALE À LA FRANCE LIBRE

Dans la métropole occupée de juillet 1940, le contrôle des territoires outre-mer est un enjeu majeur tant pour le gouvernement de Vichy que pour la France libre. Il s’agit pour de Gaulle de donner une assise territoriale à son mouvement, servant de bases stratégiques aux Alliés, qui poura influer sur l’évolution de la guerre. Motivations et modalités du ralliement vont varier selon les continents : les premières adhésions sont spontanées et pacifiques en Océanie alors qu’en Afrique elles résultent d’actions audacieuses ou affrontements violents.

Manifestation en Nouvelle-Calédonie, septembre 1940

Au printemps 1940, alors que la situation des armées françaises semble définitivement compromise sur le sol métropolitain, l’Empire colonial prend une dimension nouvelle : terre d’accueil pour un gouvernement désireux de poursuivre le combat, refuge à l’écart de la menace ennemie pour les bâtiments de la Marine et les avions de l’armée de l’Air. Mais surtout base de départ pour une reconquête future. Laissé libre par les conventions d’armistice, il demeure, avec la flotte, le dernier atout de la France au niveau international. Sa maîtrise devient indispensable pour les autorités françaises. Entre le maréchal Pétain et le général de Gaulle débute une véritable dispute impériale. L’Empire représente une carte maîtresse du gouvernement de Vichy. Le maintient de son intégrité territoriale malgré la défaite est présenté comme un acquis fondamental de l’armistice, à mettre au crédit du nouveau régime.

Il constitue, de plus, un gage politique essentiel dans les relations à venir avec l’occupant allemand. Pour le général de Gaulle, qui ne groupe autour de lui en terre étrangère que 7000 hommes à la fin de l’été, les territoires coloniaux incarnent la condition sine qua non de la survie de son mouvement. Ils lui offrent assise territoriale, source de ligitimité nationale et internationale, une possibilité de recrutement de troupes, mais également une garantie d’indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne.

Les premiers signes d’effritement de l’unité impériale proviennent des territoires les plus lointains. La rupture des communications maritimes, la perte des débouchés locaux et la pression des autorités britanniques conduisent au ralliement des Comptoirs français de l’Inde (Pondichéry, Karikal, Chandernagor, Mahé et Yanaon) le 9 septembre. Le 20 juillet 1940, le condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides avait prêté allégeance au général de Gaulle sous l’impulsion du Commissaire-résident Henri Sautot. Ce premier ralliement territorial, est comme le note René Cassin, de valeur moral incontestable. À la suite de ce premier acte, c’est presque l’ensemble du Pacifique français qui bascule dans le camp de la France libre. L’Adhésion des Établissements français d’Océanie (EFO) se déroule à la faveur d’une révolution interne initiée par le Comité de la France libre. Dirigé par le médecin-administrateur Émile de Curton, ce groupe est composé de patriotes résistants avant peut être d’être gaulliste.

Le départ de Tahiti du stationnaire du Pacifique, l’Aviso Dumont d’Urville, et la promulgation inattendue par le gouverneur des premiers textes du gouvernement de Vichy déclenchent l’offensive de la Resistance. Le 1er septembre 1940, un référendum offre une écrasante majorité aux partisants du ralliement. En Nouvelle-Calédonie, la publication des ordonnances constitutionnelles par le gouverneur, initialement en faveur de la poursuite du combat aux côté de l’Empire britannique, embrase la population. L’Australie, principale puissance régionale, manifeste ouvertement son inquiétude face à l’agitation calédonienne. Le 28 août 1940, sous la pression populaire, le gouverneur démissionne. Il est remplacé par le commandant des troupes qui prend immédiatement des mesures pour mettre un terme au mouvement. Dans le même temps, un comité de Gaulle se forme et parvient à exposer à Londres la situation de l’île. Le général demande alors à Henri Sautot, le héros des Nouvelles-Hébrides, d’assurer le ralliement de la Nouvelle-Calédonie. Celui-ci est toutefois très risqué sans le concours du gouvernement australien qui hésite sur la conduite à tenir. Wiston Churchill, le Premier ministre britannique convainc alors Camberra de mettre à la disposition de la France libre le croiseur léger Adélaïde, pour escorter Sautot et favoriser l’opération.

Le 19 septembre, le croiseur arrive en rade de Nouméa et permet, par sa présence dissuative, le changement de souveraineté en faveur du mouvement gaulliste. Plusieurs éléments sont caractéristiques de ces ralliements venus des antipodes. Tout d’abord, leur conversion vers la France libre coïncide avec l’ère des adésions spontanées, pacifiques et volontaires. Ensuite leur volonté de continuer le combat ne signifie pas, au moins initialement, un soutien au général de Gaulle. L’aspiration première de ces colonies est de poursuivre la lutte aux côtés de la Grande-Bretagne et non de la France-libre. Enfin le passage sous le drapeau de la Croix de Laurainne est le fruit d’acteurs locaux, car aucuns émissaires de Londres n’y participent. L’influence de l’Australie et de la Grande-Bretagne, tant du point de vue économique que militaire, doit au contraire être soulignée. À Nouméa, le rejet du gouvernement de Vichy trouve également une bonne part de ses motivations dans la force du sentiment autonomiste calédonien.

Les volontaires du bataillon du Pacifique

Le Tchad, premier territoire africain à se rallier

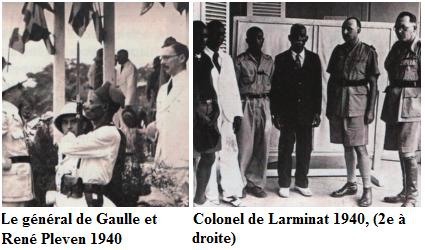

Les ralliements en août 1940 du Cameroun et de trois des quatre territoires composant l’Afrique Équatoriale Française (AEF) le Tchad, le Moyen-Congo et l’Oubangui-Chari présentent des traits différents. Appuyés sur place par les fonctionnaires favorables à la France libre, Ils sont aquis à la faveur d’actions commandos menées par des émissaires gaullistes avec le soutien, plus ou moins direct de la Grande-Bretagne. Au Tchad, Félix Éboué, le premier gouverneur noir d’une colonnie française annonce dès le 1 juillet son souhait de poursuivre le combat. Cependant au cours de l’été les pressions de Vichy se multiplient en faveur du statu quo, Le 23 août au matin, Éboué révèle l’arrivée iminente à Fort-Lamy de représentants gaullistes. Le lendemain, René Pleven et le commandant Colonna d’Ornano, parviennent à convaincre les hésitants, le commandant militaire du Tchad, le lieutenant-colonel René Marchand, neveu du colonel Marchand, héros de Fachoda, se joint à son tour au mouvement avec Félix Éboué, le ralliement du Tchad à la France libre, le 26 août, au Cameroun, le gouverneur général Richard Brunot incline en faveur du général de Gaulle. Cependant, le gouvernement de Vichy multiplie les pressions et, dans cette optique, dépêche en émissaire le contre-amiral Platon afin de s’assurer de sa fédélité, De leur côté, les Britanniques hésitent sur la conduite à prendre face aux veilliétés manifestées par certains dans cette ancienne colonnie allemande.

Si le gouverneur du Nigéria, Bernard Bourdillon, se montre favorable à une action gaulliste, ses collègues de la Gold Coast, du Siera Leone, mais surtout le général Giffard, commandant le dispositif britannique dans la région, y sont fermement opposés, L’opération est montée par Claude Hettier de Boislambert et le chef de l’escadrons Leclerc qui, pour l’occasion, s’est donné le grade de colonel en détachant les galons dorés de sa manche gauche pour orner sa manche droite. Accompagnés d’une vingtaine d’hommes seulement, les deux émissaires de la France libre pénètrent en pleine nuit à Douala. Le 27 août, tous les points stratégiques de la ville sont occupés, ce qui permet à Leclerc de se proclamer commissaire général au nom du général de Gaulle. Le lendemain, à Yaoundé le gouverneur Brunot prend acte du ralliement du Cameroun.

Le Congo, quant à lui, rejoint la France libre à la suite du Putsch militaire mené par le colonel de Larminat. Multipliant les contacts sur place, notamment par l’intermédiaire du médecin général Sicé, il se comporte en agitateur et en provocateur. Le 28 août, l’annonce de la défection du Tchad et du Cameroun enflamme la capitale Brazzaville. À midi, le chef de bataillon Delange, s’empare de l’état-major puis du palais du gouvernement.

Le gouverneur Husson, fidèle à Vichy, est arrêté et conduit au Congo belge. Ces journées du 26 au 28 août 1940 sont bientôt désignées en référence à la Révolution de juillet, (les Trois Glorieuses). Elles entraînent le ralliement de l’Obangui-Chari, puis du Gabon.

Cependant à Libreville, le gouverneur Masson se rétracte et rattache son territoire à L’Afrique Occidentale Française (AOF) demeurée fidèle à l’État français. Le Gabon devient une enclave Vivhyste au cœur des territoires gaullistes qui forment désormais l’Afrique française libre. La vague estival qui porte pacifiquement les territoires coloniaux dans les bras du général de Gaulle se brise brutalement à Dakar en septembre 1940. L’opération prévue tourne au fiasco et se conclut par trois jours d’affrontements violents entre forces anglo-gaullistes et vichystes, peu après, le seuil est franchi au Gabon, où des combats se déroulent, cette fois, entre français seuls.

Pour les Free French et les Britanniques. Dakar constitue un objectif stratégique majeur en cette fin d’année 1940. La ville, capitale politique et économique de l’AOF occupe une place géostratégique importante sur les routes des convois anglais de Freetown et du Cap. De plus, la cité offre la position la plus avancée vers le continent américain, ce qui reste une préoccupation constante des États-Unis. Enfin, depuis l’armistice, son port accueille le plus puissant des bâtiments de la Marine française, le cuirassé Richelieu, et une partie des réserves d’or de la banque de France. Le plan du général de Gaulle prévoit le débarquement en Guinée et de remonter vers Dakar pour un ralliement progressif des populations. Le vol de l’Aigle de Napoléon, après le débarquement du 1er mars 1815, à Golfe Juan, sert de référence. Cependant bien que désapprouvé par les chefs d’état-major britanniques, ces le projet élaboré par Churchill qui l’emporte. Il imagine d’envoyer une importante escadre devant le port qui, par sa seule présence obtiendrait le ralliement spontané de la ville. Commandée par l’amiral Cunningham, l’opération Menace est montée à la hâte, mais réunit des forces non négligeables. La Royal Navy déploie un porte-avions, deux cuirassés, cinq croiseurs et dix destroyers, que renforcent trois avisos et deux chalutiers armés des forces navales françaises libres FNFL).

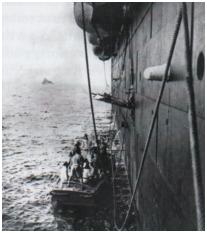

L’apport des Free French est plus conséquent en ce qui concerne le corps de débarquement qui compte 2400 Français libres et 4300 Britanniques, le 23 septembre 1940, à l’aube, l’escadre anglo-gaulliste se presente devant Dakar. Le capitaine de frégate Thierry d’Argenlieu est envoyé en qualité de parlementaire mais, à peine débarqué menacé d’arrestation il doit s’échapper sous le feu d’armes automatiques.

Campagne du Gabon, octobre 1940

Rapatriement d'un blessé à bord du Westernland

la 13e demi-brigade de Légion Étrangàre défile devant le général de Gaulle, à Yaoundé en octobre 1940