CHRONIQUES

LA LIBÉRATION DE LA CORSE

La première région de France libérée en octobre 1943, et libérée par elle-même selon la célèbre formule de De Gaulle, la Corse a vécu une situation originale : l’union de la résistance et d’une partie par l’armée italienne contre l’occupant.

Des goumiers du 2e GTM passant devant l’hôtel de ville de Bastia siège de l’état-major français, 4 octobre 1943

L’année 1943 constitue un tournant décisif dans le déroulement de la Seconde Guerre mondiale. Pour la Corse, deux évènements sont déterminants : le débarquement des Alliés en Sicile, en juillet qui entraîne la déchéance de Mussolini; celui de Calabre du 3 septembre qui pousse le maréchal Badoglio à la reddition. C’est le moment que les résistants corses choisissent pour passer à l’action et diffuser un ordre d’insurection. Pour comprendre la situation de l’ïle, il faut avoir à l’esprit que, depuis novembre 1942, l’occupation de la Corse est essentiellement le fait de l’Italie. La résistance s’est donc organisée contre les forces de la VIIe armée, dirigée par le général Magli.

Après l’annonce de la capitulation italienne au soir du 8 septembre, l’insurrection peut paraître sans objet. Il n’en est rien pour deux raisons : la présence des troupes allemandes et de combattants fascistes les Chemises Noires, et le désir des résistants de renverser les autorités locales vichynoises. Depuis juin 1943, les Allemands ont installé en Corse une brigade SS, portant le nombre des occupants à 100 000 hommes. Le 8 septembre la 90e Panzer, stationnée en Sardaigne, passe en Corse mais le général Magli reçoit de son gouvernement l’ordre de considérer les Allemands comme des ennemis.

Tirailleurs marocains et goumiers en Corse

Une aubaine pour la résistance insulaire qui, si elle a reçu d’Alger des armes, notamment grâce à des parachutages ou à des sous-marins comme le Casabianca, elle n’a pas les moyens d’affronter les troupes allemandes. Aussi, a-t-elle conclu une alliance avec les éléments antifascistes de la VIe armée. Ce sont 20% des effectifs italiens qui s’allient à la Résistance. Celle-ci, depuis la mort de son chef, le gaulliste Fred Scamaroni, s’est regroupée au tour du front national que les communistes ont créé.

Toutefois, dans le comité qui conduit l’insurrection. Il n’y a pas que des communistes : le commandant Paulin Colonna d’Istria est le chef de la mission giraudiste et Henri Maillot est gaulliste. Venu d’Alger pour soutenir la résistance insulaire, le sous-marin Casabianca arrive le premier, le 13 septembre sur les quais d’Ajaccio avec 109 hommes du bataillon de choc entassés à son bord. Deux contre-torpilleurs le Fantasque et le terrible, ramenés des côtes italiennes le suivent. Ils transportent le préfet Luizet, nommé par De Gaulle, le gouverneur militaire Mollard mais aussi des armes, des vivres et des équipements.

Membres de la résistance Corse

Il faut sécuriser la tête de pont d’Ajaccio pendant que le débarquement toujours sur des navires français, les forces de la 1re armée placée sous l’autorité du général Henri Martin : fantassins du 1er régiment des tirailleurs marocains avec le colonel de Butler, tirailleurss marocains du 2e GTM avec le lieutenant-colonel de Latour, spahis marocains. Pendant toute la campagne, les goumiers jouent un rôle de premier plan. Les Allemands harcelés par les chocs du commandant Gambiez que guident les résistants corses, font route de Bonifacio à Bastia pour y être embarqués vers le front italien.

Des combats décisifs ont lieu pour la libération de Bastia, occupée depuis le 12 septembre par les Allemands. L’exploit le plus remarquable de la résistance corse sera la bataille de Levie, dans le sud de l’île, affrontement qui a duré du 15 au 17 septembre et a empêché les blindés allemands d’atteindre Ajaccio, première ville libérée d’une région où le Comité départemental du front national élimine les représentants de Vichy, contôlant sous-préfectures et mairies. En outre, Ajaccio accueille les secours d’Alger réunit par le général Giraud à l’issu du Comité français de Libération nationale (CFLN) et de De Gaulle qui n’a été informé que sur le tard du lancement de l’opération Vésuve.

Terrain avant la bataille de l'insurrection corse de 1943

Il ne l’a pas entravée, n’a pas approuvé ni son organisation ni le secret d’ont Giraud l’avait entourée, ni les moyens consentis aux communistes de Corse. Enfin, une grande bataille se déroule le 2 octobre dans le Cap corse au col de Teghime. Goumiers et chocs ont l’honneur d’entrer les premiers à l’aube du 4 octobre dans Bastia dévastée par les combats d’artillerie et les bombardements alliés. Pendant l’évacuation, les Allemands ont perdu des chars, des navires, des avions et au moins 1000 hommes. La Libération de la Corse a été un signal d’espoir pour la Résistance française et elle a donné un avantage stratégique aux Alliés, d’abord pendant la campagne d’Italie, ensuite pendant le débarquement en Provence.

LE RÔLE DES COMPAGNIES DE PROPAGANDE ALLEMANDES EN FRANCE ENTRE 1940 ET 1944

Le IIIe Reich, comme tous les États totalitaires du XXe siècle, a largement fondé son pouvoir sur un emploi intensif de la propagande. Dans tous les médias, cinéma, radio, presse écrite avec l’appui du minstre de la propagande Goebbels, les professionnels sont mobilisés pour servir sur le front et dans les territoires occupés. Ils y sont les agents particulièrement efficaces de la propagande nazie.

Joseph Goebbels, ministre de la propagande, reçoit les membres de la compagnie de propagande de la Luftwaffe, Berlin 23 octobre 1939

En mai 1940, alors que l’armée allemande s’apprête à envahir la France, les reporters des compagnies de propagande allemandes (Propagandakompanien, (PK) ne se doute pas que les succès militaires de l’année 1939 vont se répéter en 1940 avec la campagne à l’Ouest. Cette victoire militaire et politique sera en partie due à leur efficacité. À la différence de la Première Guerre mondiale, durant laquelle la propagande allemande est restée inefficace face aux services de propagande alliés, les dirigeants du IIIe Reich souhaitent réagir en créant, dès 1938, un organe de propagande inédit, doté de reporters professionnels qui reçoivent également une formation militaire.

En 1943 à leur apogée, les PK compte 15 000 hommes, répartis entre cameramen, photographes, reporters radio, journalistes de la presse écrite, peintres ou encore dessinateurs. Ces reporters et techniciens, encadrés par des militaires de carrière, sont en fait davantage des professionnels qui ont revêtu un uniforme. Cet ensemble évoluant de concert fait de la propagande allemande une arme psychologique redoutable, véritable machine de guerre qui agira en France d’octobre 1939 à août 1944.

Reporters de la 4e compagnie de la Luftwaffe près de Maubeurge, 22 mai 1940

Avant même la fin de la campagne de Pologne, des compagnies de propagande de l’armée de terre allemande rejoignent les unités combattantes le long de la ligne Siegfried (Weswall) où les reporters commencent à sonder et à influencer le moral du poilu. Les camions haut-parleurs des PK, permettent de tester de nombreuses tactiques et techniques. Parmi celle-ci, les programmes musicaux sont particulièrement appréciés. Entre deux morceaux, une voie féminine vient charmer, telle une sirène, les soldats français. De même, le témoignage d’un déserteur peut semer le doute dans le camp adverse. Utilisées la nuit, ces méthodes sont des plus efficaces mais elles sont toutefois fort coûteuses.

En effet, la pose du matériel à proximité de l’ennemi est périlleuse. En plus d’inciter à la désertion, les compagnies d’haut-parleurs cherchent à entrer en contact avec les Français et à les faires réagir en diffusant des discours, notamment ceux d’Adolf Hitler. Ceux-ci sont transmis par haut-parleurs, puis imprimés et envoyés par ballons au-dessus des lignes françaises dans le but de sensibiliser le soldat mais aussi le civil. En effet, en fonction des conditions météorologiques, le message touche non seulement les soldats mais aussi la population. Le 6 octobre 1940, les membres de PK 670, expérimentent l’envoi par ballon de 500 tracts avec un discours d’Hitler qui suscite des réactions dans les rangs des soldats français.

Un camion haut-parleur de la PK 637 diffuse un discours au Parisiens, place de l’Hôtel de ville à Paris, 22 juin 1940

Régulièrement durant la drôle de guerre, les PK observent les soldats français sur la ligne Maginot échanger des propos avec les soldats allemands, ces derniers leur proposant même de leur faire écouter des chansons françaises comme celles de Tino Rossi. Dans le secteur de Perl (Moselle), à proximité de la frontière, des membres de la PK 666 expérimentent d’autres moyens : des écriteaux mentionnant de courtes phrases percutantes et affichés à proximité des lignes françaises. L’un dentre eux provoque ainsi la rencontre entre trois gendarmes français et des reporters allemands, qui évoquent des souvenirs de la Grande Guerre, plaisantent, avouent mutuellement ne pas souhaiter une guerre franco-allemande. Le photographe allemand Koch de la PK 666 mitraille cette rencontre.

Après la promesse des reporters de la PK de ne pas publier ces photographies, chacun regagne ses lignes. Le but de la mission est atteint. Chaque capitale qui tombe aux mains des Allemands devient une nouvelle tribune pour les PK Varsovie, Paris ou Prague bénéficiant d’une puissante antenne radio, la guerre des ondes, contre les services de propagande alliés est déclarée. Alors que le Soldatensender Belgrad est renommé pour avoir fait connaître Lili Marleen jusqu’en Afrique, les messages de l’éméteur de la tour Eiffel ne parviennent pas à capter l’attention des Parisiens, Ces derniers retiennent davantage le slogan de la contre-propagande alliée à destination de la France qui chante Radio Paris ment. Radio paris ment, Radio Paris est allemand.

L’émetteur radio de la Wehrmacht installé à Belgrade, avril-mai 1941

Entre 1939 et 1945, le haut commandement allemand (OKW) précise aux reporters des PK leurs consignes de travail qui évoluent en fonction des résultats. Ces intructions peuvent prendre la forme d’une commande de reportages photographiques, comme celle du 5 novembre 1939 adressée à l’ensemble des PK, de l’armée de terre. LOKW cherche à exploiter des photographies de troupes allemandes investissant un village français évacué ou des soldats sur le front lors d’un moment de liberté, ou encore au retour d’une mission de reconnaissance. Le but recherché est de souligner la domination allemande dans un secteur, tout en montrant les conditions de vie du soldat allemand.

Grâce aux agences photographiques comme Scherl ou Atlantic ou encore celle d’Heinrich Hoffmann les images des PK sont publiées dans la presse allemande et dans la presse destinée à la France occupée comme Signal ou Pariser Zeitung. La propagande ne faiblit pas après l’armistice entre la France et l’Allemagne, au contraire, il s’agit de renforcer les bases du plan élaboré au début de l’année 1940. L’unité de propagande baptisée Propagandastaffel Frankreich, basé à Paris et dotée d’entennes dans toute la France et la Belgique diffusera la propagande nazie auprès de la population francophone jusqu’en août 1944.

Un soldat allemand et un membre de la défense passive participent à un exercice d’évacuation à Cambrai, décembre 1943

Très tôt les commandants des PK proposent d’étendre l’influence de la propagande sur la population des futurs pays occupés. Toutefois, les moyens mis è la disposition sont trop faibles pour espérer être efficaces. Raison pour laquelle, le minitère de la propagande allemande est favorable à l’envoi de personnels et de moyens civils ainsi qu'au recrutement sur place. Au sein des rédactions, le personnel est sélectionné et le contenu des sujets est adapté au pays. Ainsi des sujets comme l’enrôlement des unités françaises dans la Wehrmacht ou la politique de collaboration française sont mis en valeur à travers des reportages photographiques. Les actualités hebdomadaires sonores (UFA Tonwoche), qui bénificiaient déjà d’une version française avant 1939, propose une approche spécifique à la France. Par exemple, la capture d’un soldat français par une patrouille allemande durant la drôle de guerre est développé pour les lecteurs allemands, mais écourté pour les français.

Depuis les bureaux parisiens les membres de la Propagandastaffel Frankreich reçoivent régulièrement des notes de l’OKW sur la façon d’évoquer la France. L’admiration des reporters allemands pour ce pays dérange le ministère de la propagande qui rappelle que la France reste l’ennemi de l’Allemagne et doit, de ce fait, être traitée comme tel. À partir de 1942, les défaites de l’armée allemande qui s’accumulent ne sont pas favorables à la propagande du IIIe Reich qui doit redoubler d’efforts pour convaincre, alors que les effectifs des PK chutent inexorablement pour combler les pertes de l’armée.

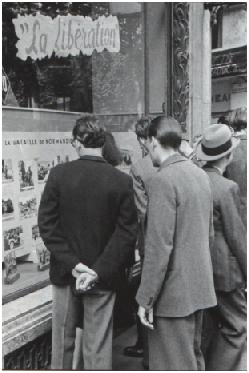

Sur la vitrine du quotidien Le Matin, les Parisiens regardent les images de la bataille de Normandie prises par les photographes allemands, 16-18 juillet 1944

En France les PK profitent du clivage entre les Français de Vichy et ceux de Londres. En outre ils exploitent le ressentiment des populations qui ont subi les bombardements alliés depuis septembre 1940, bombardement qui s’intensifient à l’approche du débarquement en Normandie. Du 6 juin à la fin d’août 1944 face à la domination des forces alliées, les PK ne peuvent opposer qu’une faible contre-propagande, telles ces images qui exhibent, en août, des prisonniers alliés dans Paris. Le traitement que la population réserve aux prisonniers vise à renforcer le sentiment anti-allié qui règne en France. Pourtant en analysant cette séquence filmée, ces français qui maltraitent les prisonniers semblent plutôt être en réalité des Allemands.

La dernière action de la propagande allemande en France se joue dans les actualités filmées allemandes, qui présente le général De Gaulle dans les rues de Paris pris sous le feu des derniers soldats allemands le 25 août 1944. Ces images tournées par le Signal Corps américain à la fin d’août 1944 sont récupérées par Berlin qui les agrémente d’un commentaire pourfendant la libération alliée, présenté comme source d’anarchie. Cette séquence est diffusée en octobre 1944, Mais quel est le public français qui assiste encore aux actualités allemandes à cet date? Si la propagande allemande a fait preuve d’une impressionnate ingéniosité depuis les débuts du conflit jusqu’ en avril 1945, elle n’a toutefois pas pu infléchir le sort de la guerre ni minimiser l’impact des défaites militaires de l’armée allemande

COMMANDANT KIEFFER, LE FRANÇAIS DU JOUR J

Le 6 juin 1944 débarquait sur les plages de Normandie un commando de 177 hommes, avec à sa tête le commandant Kieffer. Si l’histoire associe son nom au seul jour du Débarquement, le parcours atypique de ce meneur d’hommes reste peu connu comme le rappelle Stéphane Simonnet.

Commandant Kieffer (au centre) avec l’amiral d’Argenlieu à Eastbourne, octobre 1943

S’agissant des seuls militaires français engagés à terre lors du Débarquement du 6 juin 1944, le commando Kieffer tient une place toute particulière dans la mémoire collective nationale, notamment lors des cérémonies commémoratives, La création d’un 6e commando Marine en juin 2008 en est récemment la parfaite illustration. Si le parcours et les exploits de cette troupe d’élite durant la Seconde Guerre mondiale semblent à peu près connus, la trajectoire personnelle de son chef le commandant Kieffer, l’est beaucoup moins.

Étonnant personnage que cet homme qui, cinq ans auparavant, vivait encore avec les siens sur son île natale d’Haïti, confortablement installé dans sa vie de banquier. Au printemps 1939, ces un homme en total rupture qui arrive à Paris avec sa famille après avoir quitté son métier et son lieu d’origine. Kieffer n’a aucune expérience de la guerre mais n’hésite pas à se porter volontaire dans les rangs de l’armée de terre dès septembre, avant de ralier, parmi les premiers, Londres et la France libre, en juillet 1940. Ce civil en uniforme qui annonce ouvertement qu’il quittera l’armée à la fin de la guerre, occupe rapidement une place de premier plan au sein de l’état-major des FNFL à Portsmouth.

Kieffer est entre-temps devenu marin, officier interprète et du chiffre. Mais tenu éloigné de la guerre, le bouillant officier s’ennuie dans ses fonctions administratives. Kieffer n’a pas rallié la France libre pour finir la guerre dans un bureau. Il a successivement laissé partir pour l’Afrique et le Levant les 1er et 2e bataillon de fusiliers marins créés par Muselier. Mais il attend son heure, patiemment, tandis que sous ses yeux se reconstitue l’armée britannique autour de nouvelles unités : les commandos marine.

C’est au printemps 1941, que ce produit le déclic dans la courte carrière militaire de Kieffer. Il étudie de près les raids des commandos britanniques après celui victorieux, mené sur les îles Lofoten en Norvège, et réussit à convaincre sa hiérarchie de créer son propre commando. Reste à persuader les opérations combinées britanniques de l’utilité d’une telle troupe française dans leur plan de bataille et leur stratégie.

Les hommes du commandant Kieffer pendant le débarquement sur les plages de Normandie, 6 juin 1944

C’est fait lorsqu’un accord De Gaulle-Mountbatten officialise sa démarche au printemps 1942. Mais sans attendre ce feu vert, Kieffer a déjà recruté depuis janvier et a réuni une vingtaine d’hommes, qui sortent tous brevetés commandos à l’issu du stage d’Archnacarry en Écosse avant l’été. À partir de là Kieffer tient à bout de bras son unité, veillant au niveau des effectifs, aux entraînements, aux recrutements, à l’encadrement d’officiers, exigeant des renforts auprès des FNFL et des départs en mission auprès des Britanniques. En août le raid de Dieppe est le baptême du feu pour quinze de ses hommes. Puis ce sont les raids nocturnes de l’hiver 1943-1944 qui achèvent la préparation Outre-Manche de la troupe française avant son engagement le 6 juin 1944.

Blessé à deux reprises, au cours du Débarquement Kieffer doit laisser son commandement et c’est un commando ayant perdu un quart de ses hommes qui entame en Normandie une guerre de position sur le flanc est du Débarquement afin d’y tenir la tête de pont avec les Britanniques. À la fin de la campagne de Normandie, les français retournent en Angleterre afin d’y préparer un nouveau débarquement dans la presqu’île de Walcheren, le 1er novembre 1944. Tandis que les commandos français livrent leurs derniers combats aux Pays-Bas au début de l’année 1945, Kieffer tente de régler la question de l’avenir de son unité : comment transmettre à la Marine l’expérience et les traditions du 1er bataillon de fusiliers marins commandos, une fois la paix revenue?

Le commandant Kieffer entouré de ses commandos

Appelé à siéger à la nouvelle Assemblée consultative provisoire comme représentant de la France combattante, Kieffer doit passer le commandement de son bataillon en avril 1945. La troupe est dissoute en juillet, Kieffer est démobilisé un an plus tard. Entre-temps, il a tenté sans grand succès une carrière politique en Normandie et un cours commando a été créé en 1946 à l’École des fusiliers marins du centre Siroco en Algérie. Philippe Kieffer aura donc laissé la marque de son passage dans la guerre, tous en parvenant à pérenniser son œuvre.

Photo du commando no 4 du commandant Kieffer

Le Pacha s’est éteint il y a 50 ans des suites d’une longue maladie. Mais 70 ans après leur création, les fusiliers marins commandos existent toujours, formant au sein de la marine française une force opérationnelle de premier plan.

LA CHARGE DE LA COLONNE LECLERC

Décidée par le général De Gaulle à la fin de l’année 1942, l’offensive du colonel Leclerc sur le Frezzan est courronnée par un succès éclatant qui, en rendant célèbre la colonne Leclerc dans le monde entier, renforce le prestige militaire de la France libre auprès des Alliés.

Leclerc, Dio et Troadec pendant la campagne du Fezzan (Lybie)

Si le style est l’homme, ainsi que le prétend la formule consacrée, fulgurant est sans doute l’adjectif qui convient le mieux pour qualifier le destin de Philippe Leclerc de Hautecloque que le général De Gaulle a adoubé alors qu'il n’était qu’un simple capitaine de cavalerie, lors de leur premier entretient qui eut lieu à Londres en juillet 1940. En un coup d’œil, De Gaulle comprend à qui il a à faire : un de ces chefs nés dont il a besoin pour diriger, en Afrique équatorial française (AEF), les maigres troupes de la France libre, d’autant plus maigres que l’Afrique occidentale française (AOF) et l’Afrique du Nord restent sous l’orbite de Vichy.

La suite des événements va confirmer l’intuition gaullienne et ce, malgré les divergences que les deux hommes vont parfois connaître. Récapitulons l’essentiel de ce qu'il faut avoir à l’esprit pour appréhender le contexte qui va donner naissance à l’époque saharienne du futur maréchal Leclerc. Arrivé en pirogue à Douala en août 1940, le capitaine Leclerc, qui ne connaît pas l’Afrique noire, conquier le Camaroun en un tour de main avec un petit groupe d’hommes décidés, une vingtaine tous au plus, et un rallie à la France libre. Puis c’est le tour du Gabon et de sa capitale Libreville, ou la résistance est cette fois très forte.

Nommé commandant militaire du Tchad par De Gaulle, il lui est ordonné de prendre pour objectif militaire le fort de Koufra, au sud-est de la Lybie, mais aussi le Fezzan, région stratégique aussi vaste que la France et parsemée de forts que les Italiens occupent, au sud ouest de la Cyrénaïque. Kouffra n’a pas été désigné au hasard comme un objectif important. Ces un point stratégique du sud-est de la Lybie, qui se trouve à 1800 kilomètres de Fort Lamy et qui possède un aérodrome avec une escadrille d’avions Ghiblis, un fort défendu par une garnison de 500 hommes équipés d’armes lourdes et disposant d’une compagnie motorisée, la Compagnia sahariani di Cufra. Face à ces forces, les moyens dont dispose Leclerc sont dispersés et peu nombreux, il dira lui-même, plus tard, qu’il lui a fallu racler les fonds de tiroir.

C’est pourtant ces fonds de tiroir que va naître la prestigieuse colonne dont l’audace va étonner le monde entier. Elle est formée au départ de 400 hommes, parmi lesquelles 150 Européens et 250 Africains. Parmi eux 250 sont des combattants et 150 sont des conducteurs et aides, montés sur une soixantaine de véhicules. L’armement réunit des mitrailleuses Hotchkiss, des fusils-mitrailleurs et des fusils et des canons de 75 de montagne. La colonne est appuyée par quelques Potez et Bloch 120 mais aussi par des Lyslander et Bleinheim arrivé d’Angleterre.

Le périple de la colonne Leclerc à travers l’Afrique

Si Koffra est devenue célèbre par le serment que le colonel Leclerc y fit tenir par ses soldats après la reddition du fort, le 1er mars 1941 : Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. L’offensive sur le Fezzan est tout aussi importante stratégiquement aux yeux du général De Gaulle qui vise l’accès à la Tunisie, pays qui fait partie de l’Empire coloniale français.

L’offensive commence à se mettre en place à la fin de l’année 1941 dans un contexte de reflux des troupes britanniques, que les forces italo-allemandes du général Rommel repoussent en direction de l’Égypte. Le 4 décembre, Leclerc qui vient d’être nommé général, quitte la ville tchadienne de Faya-Largeau pour le village de Zouar, dans les monts Tibesti, à la tête de sa colonne forte de 600 hommes et d’une centaine de véhicules. La campagne commence à la mi-février 1942. Son objectif est d’atteindre le village d’Uigh El Kebir, qui se trouve à 600 kilomètres environ à l’ouest de Koufra et dont le fort sera attaqué début mars.

Prisonniers italiens, 4 janvier 1943

Durant ses déplacements dans le désert, la colonne est harselée et mitraillée par l’aviation italienne et même par un Heinkel allemand. Plusieurs voitures sont détruites. Ce qui n’empêche pas Leclerc de lancer un raid sur Umm El Araneb, puis de revenir sur Zouar, le 14 mars. La première campagne du Fezzan, au cours de laquelle les patrouilles du capitaine Jacques de Guillebon, polytechnicien et ami de Leclerc, et les soldats du commandant Louis Dio, deux hommes qui suivent leur chef depuis les premiers jours, se sont particulièrement illustrés, est achevée. C’est au retour de cette campagne que nous verront officiellement le colonel Leclerc porter ses deux étoiles prises sur l’épaulette d’un lieutenant italien à Ouaou el Kébir et cousues sur cette invraissemblable képi confectionné avec un fond de chéchia recouvert d’un morceau de chèche écrira le général Massu.

C’est aussi le moment où Leclerc est nommé par le général De Gaulle commandant supérieur des forces de l’Afrique française libre. Sur le plan stratégique, la situation s’améliore pour les Alliés puisque, à la fin de l’été 1942, la 8e armée de Montgomery a conquis la Cyrhénaïque et terrassé les forces de l’Axe, le 2 novembre 1942 à El Alamein. C’est donc vingt trois mois après la victoire de Koufra, dont le général De Gaulle avait mesuré l’importance symbolique en envoyant au vainqueur le message suivant : Vous avez ramené la victoire sous les plis du drapeau, je vous embrasse!, que Leclerc, devenu Compagnon de la Libération, prépare la seconde offensive sur le Fezzan.

Arrivée de la colonne Leclerc à Tripoli (Lybie), 26 janvier 1943

Celle-ci qui débute en décembre 1942, mobilise, en comparaison de Koufra, une petite armada, à savoir 4 800 hommes et 790 véhicules dont la couverture aérienne est assurée par les appareils du groupe Bretagne. Le 26 décembre, le fort d’Uigh-le Kebir, occupé par les hommes de Leclerc devient une base opérationnelle. Puis c’est au tour du village d’Umm et Araneb de tomber, malgré les pillonnages de l’aviation italienne et des Heinkels allemands. Le 4 janvier 1943, les Italiens capitulent laissant sur place 200 prisonniers, une dizaine de canons, une vingtaine de mitrailleuses et des mortiers. Le 6 janvier, la place forte de Gatroum capitule. D’autres sites tenus par les Italiens se rendent. Le 8 janvier, les hommes de Leclerc, parmi lesquels le capitaine Massu, occupent le village de Mourzouk.

Plus de cent Italiens sont fait prisonniers et le 12 janvier, le général Leclerc envoie son communiqué no 16 où il déclare que la campagne de Fezzan est terminée. Le 17 janvier le général De Gaulle demande à Leclerc de prolonger sa route au-delà de la frontière de Fezzan. La colonne poursuit donc sa chevauchée fantastique vers Tripoli, où les hommes de Leclerc entrent le 26 janvier, accueillis par les acclamations d’une population qui leur font chaud au cœur et ce d’autant plus qu'ils croisent, pour la première fois, des hommes de la division du général Koenig. Curieux de mettre enfin des visages sur ces damnés Français du Tchad les Britanniques sont stupéfaits du spectacle donné par cette colonne bigarrée, mélangeant Européens et indigènes, traînant toutes sortes de véhicules dont ils ont à peine à croire qu’ils ont pu vaincre le désert écrit l’historien Jean-Christophe Notin dans sa monumentale biographie de Leclerc.

Défilé de la victoire à Tunis, mai 1943

Celui-ci rencontre pour la première fois l’Anglais Montgomery, commandant en chef de la 8e armée. Les hommes éprouvent l’un pour l’autre curiosité et respect. Leclerc étonne les Anglais ce qui n’est pas un mince paradoxe pour un homme qui eut des accès d’anglophobie. Son apparence personnifiait le soldat colonial français endurci. Il était maigre, les traits tirés, mais très alerte. Ses vêtements avaient fait leur temps. Il m’a dit qu'il était et d’où il venait il me l’a dit aussi simplement que s’il venait du village voisin pour prendre le thé rapportera le général Guingant, chef d’état-major de Montgomery.

Le but du Français : demander au chef britannique la possibilité d’intégrer la 8e armée pour participer à la libération de la Tunisie et rééquiper sa colonne qui devient la Force L. Celle-ci entre en Tunisie le 20 février 1943. Elle reçoit pour mission de protéger le flanc gauche de l’armée de Montgomery sur la ligne Mareth. Mais c’est le 10 mars, à l’oasis de Ksar Rhilane, que l’armée Leclerc est pour la première fois confrontée à la Wehrmacht. Leclerc enterre et disperse ses troupes dans des tranchées. Montgomery, qui leur indique qu’ils vont être attaqués par la 90e Leichte Afrika Division, leur conseille de reculer de 50 km. Refut catégorique de Leclerc qui, avec l’appui de de la Royal Air Force parvient à repousser les Allemands.

Well done lui envoie sobrement Montgomery. Bien joué, c’est la première victoire statique de Leclerc jusque-là habitué aux grands raids, une organisation au sol diaboliquement pensée, une coordination efficace avec la RAF, un commandement au feu d’une exceptionnelle acuité, tout a été parfait. Le général a encore prouvé son génie de l’adaptation. La simplicité de l’ordre du jour dit toute sa fierté. Le premier contact avec le Boche a été une victoire, les autres le seront aussi! Vive le général De Gaulle, Vive la France! Dans la foulée, La Force L participe à la conquête de la Tunisie dont la capitale est libérée le 8 mai. Quelques semaines plus tard, la Force L, à laquelle vont s’adjoindre de multiples renforts en hommes et en matériel, devient la 2e DB, qui prendra part à la Libération de Paris et poursuivra les troupes d’Hitler jusqu’au nid d’aigle de Berchtesgaden.

Les hommes de la colonne Leclerc ont non seulement accompli le serment de Koufra, libéré Strasbourg, et fait pavoiser le drapeau, mais ils sont allés très au-delà, jusqu’au repaire de celui dont ils avaient juré la perte. Les raisons de cet extraordinaire enthousiasme, maintenu malgré la lassitude que les hommes de Leclerc ont pu éprouver à l’encontre d’un chef dont ils ont supporté les accès colériques, le général Massu les livres en des termes décisifs dans l’article qu’il a donné à la revue L’Espoir. Épurés et endurcis par les conditions sévères de la vie saharienne; commandés et entraînés par un chef merveilleux aux manœuvres offensives profondes et à la recherche de la surprise, armé de la volonté d’effacer la honte de mai juin 1940 et de tenir le serment de Koufra, les hommes de Leclerc ont acquis au désert l’essentiel de la préparation morale, physique et tactique des meilleurs soldats. Ils apprendront vite et bien utiliser le matériel américain qui leur conférera une puissance de feu inconnue jusqu’alors. Ainsi deviendront-ils les vainqueurs irrésistibles et heureux dans les combats qui leur imposeront la libération de leur partie.

L’ARMÉE SECRÈTE, NOUVELLE ARMÉE DE L’INTÉRIEUR

C’est à la fin de l’année 1942 que naît l’Armée secrète, dont la direction est assurée par un militaire qui a l’aval du général De Gaulle, Charles Delestraint. Son objectif : former une armée de volontaires aguerris pour préparer la libération du territoire.

Les groupes de l’Armée secrète défilent dans la ville d’Agen libérée, août 1944.

Le 23 octobre 1941, De Gaulle s’adresse aux résistants de l’intérieur. Tout en trouvant absolument normal et même absolument justifié que des Allemands soient tués, il rappelle que, sur le terrain, la guerre doit être menée par lui-même et par le Comité national français. Les seules unités constituées capables mener cette guerre, en France sont les groupes francs de Combat, qu’on a pris l’habitude d’appeler : Armée secrète (AS). Au printemps 1942, tandis que la Libération constitue ses propres groupes armés, la coordination militaire des mouvements est en bonne voie. Sans remettre en cause, à ce moment là, l’autorité de Jean Moulin, Henry Frenay revendique le commandement de l’Armée secrète, dont les effectifs et les cadres sont en grande majorité issus de Combats. Mais ni Emmanuel d’Astier de la Vigerie (Libération), ni Jean-Pierre Lévy (Franc-tireur) ne sont d’accord. Quant à Moulin, il fait valoir un argument de poids; si le chef de l’AS est un chef de mouvement, le politique et le militaire seront confondus, ce qui va contre la ligne fixée par De Gaulle.

Dans les premiers jours d’août 1942, un nom s’impose : Charles Delestraint, un général de brigade qui avait été atteint par la limite d’âge en 1939, mais qui rappellé pendant la campagne de France, s’était illustré à la tête des chars de combat de la 7e armée. Depuis sa retraite de Bourg-en-Bresse, il anime une discrète résistance dans le cadre des anciens des chars. Admirant De Gaulle, qu'il avait eue sous ses ordres à Metz avant la guerre. Il déteste Vichy et hait les nazis. Il donne immédiatement son accord aux envoyés de Frenay. Jamais candidature à un commandement ne fut accueillie par une telle unanimité. Les trois mouvements l’approuvent avec enthousiasme. Informé par Moulin, De Gaulle répond par ce télégramme : Charles à Charles, d’accord. Le 22 octobre, il envoie à Delestraint, qui a pris comme pseudonyme Vidal, une lettre brève mais chaleureuse : personne n’est plus qualifié que vous pour entreprendre cela. Et c’est le moment. Je vous embrasse, mon général.

Vidal prend le commandement de l’AS, le 11 novembre 1942. Un mois plus tard, il adresse aux membres et aux cadres des formations militaires des mouvements son premier ordre général : à tous il demande une stricte discipline, une atitude véritablement militaire. Puis il nomme les chefs régionaux et, malgré son inexpérience de la vie clandestine, il se rend en zone nord, prend contact avec les chefs de Ceux de la Libération et de l’organisation civile et militaire (OCM, décembre 1942), mais doit résister aux prétentions hégémoniques de Frenay, qui veut imposer à l’AS la tutelle des Mouvements unis de résistance (MUR), nouvellement créés en janvier 1943.

À Londres, le mois suivant, il confère avec les plus hautes autorités militaires alliées, sur lesquelles il produit selon Passy, la meilleure impression et surtout auprès de De Gaulle. Dans les mois suivants, il se consacre tout entier à préparer l’AS au futur débarquement alliés, à en faire le noyau de la future armée française une nouvelle armée de l’intérieur de 150 000 hommes.

Charles Delestrain détenu à la prison de fresnes 1943

Avant de se rendre à Paris, où il a rendez-vous avec Didot René Hardy, chef du NAP-Fer (Noyautage des Administrations publiques), il précise dans une instruction adressée au BCRA, que l’AS est une armée de volontaires, dont l’unique mission est de libérer le territoire, qu'elle doit mener une guerre de guérilla qui prendra toute son ampleur lors du débarquement allié. Dans un rapport à Londres daté du 4 juin, Moulin prévient : le général Vidal fait en ce moment un travail considérable. Mais il le fait pratiquement seul et prend des risques excessifs du fait qu’il n’est pas secondé.

À Paris, Vidal est arrêté à la station de métro Muette, le 9 juin 1943, avec ses deux adjoints Jean-Louis Théobald et Joseph Gastaldo. Son arrestation a été précédée de celles de son chef d’état-major, Morin-Forestier, et de trois membres importants du Mur, Raymond Aubrac, Maurice Kriegel-Valrimont et Serge Ravanel. Elle précède de douze jours celle de Moulin, lors de la réunion de Caliure, qui précisément, doit lui donner un successeur. Dabord détenu à Fresnes, pui déporté au Struthof, Delestrain est exécuté à Dachau, le 9 avril 1945. En juillet 1943, le colonel Pierre Dejussieu (Poncarral) est nommé chef d’état-major de l’Armée secrète, qui sera intégrée dans les Corps francs de la Libération (CFL).