PERSONNAGES HISTORIQUES

FERNAND HEDERER

Fernand Hederer est un militaire et résistant français, il a été secrétaire général de l'aviation civile. Né le 4 octobre 1889 à Moulins (Allier) où son père était directeur des postes, Fernand Hederer était originaire de l’est de la France. Après des études de droit, Fernand Hederer est reçu en 1912 au concours du commissariat de la marine.

Affecté au 1er Régiment de canonniers marins, il devient en 1915 commandant d’une batterie d’artillerie lourde sur voie ferrée. Il entre en 1916 dans l’aviation pour prendre en février 1918 le commandement de l’escadrille SPAD 25. Ses missions d’observation et ses combats aériens lui vaudront sept citations, la croix de guerre avec palmes et étoiles et celle de la Légion d'honneur. De 1919 à 1929, Fernand Hederer exerce ses fonctions de commissaire puis de contrôleur de la marine sur divers bâtiments, ainsi que dans les bases de Constantinople et de Cherbourg. En 1929, il participe à la création du ministère de l’Air, puis assume diverses missions en Asie et en Amérique du Sud. Définitivement acquis à l’aviation, il est intégré en 1933 dans le corps de contrôle de l’aéronautique et nommé contrôleur général en 1936. Il organise fin 1936 la nationalisation de l’industrie aéronautique, puis prépare les statuts de la compagnie Air France.

Affecté à l’État major en 1940, il multiplie les opérations de contrôle des bases aériennes. Pendant la débâcle, il tente de faire replier les escadrilles intactes et de détruire avant l’arrivée de l’ennemi les stocks de munitions et d’essence. Un grave accident d’auto l’empêche de prendre l’avion qui devait l’emmener en Angleterre ; il se rend début 1941 à Vichy mais refuse de servir le nouveau régime. Assigné à résidence à Aix-en-Provence, il participe de plus en plus activement à des actions de résistance et il adhère en janvier 1943 au réseau Marco Polo. Ses contacts avec Londres, les renseignements qu’il fournit au SRA de Lyon, le font rechercher début 1944 par la Gestapo. La libération de Paris le retrouve parmi les combattants, il reprend le ministère de l’Air les armes à la main et en entreprend rapidement la réorganisation. De 1948 à 1951, Fernand Hederer est secrétaire général de l’aviation civile et commerciale et il dirige toute la partie aéronautique du ministère des Transports. En 1951, il entame une nouvelle carrière dans l’industrie, comme président directeur général de la société française d’équipements pour la navigation aérienne (SFENA). En 1984, une dernière distinction, la plus haute, devait lui être accordée : la Grand Croix de la Légion d'honneur, qui lui est remise des mains de son vieil ami, Marcel Dassault.

MARC BLOCH

Marc Léopold Benjamin Bloch, né le 6 juillet 1886 à Lyon (Rhône) et mort sous les balles allemandes le 16 juin 1944 à Saint-Didier-de-Formans (Ain), est un historien français, fondateur avec Lucien Febvre des Annales d'histoire économiques et sociales en 1929. Marc Bloch a donné à l'école historique française une renommée bien au-delà de l'Europe. C'est un combattant de la Grande Guerre décoré de la Croix de guerre et un membre de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale.

Issu d'une famille juive d'optants, Marc Bloch est le fils de Gustave Bloch, professeur d'histoire ancienne à l'université de Lyon, lui-même fils d'un directeur d'école. Il fait des études secondaires brillantes à Paris, au lycée Louis-le-Grand puis entre à l'École normale supérieure en 1904. Il est reçu à l'agrégation d'histoire et géographie en 1908. Marc Bloch suit de 1908 à 1909 les cours des facultés de Berlin et de Leipzig avant d'être pensionnaire à la Fondation Thiers (1909-1912).

Engagement de servir l'État signé par Marc Bloch à son entrée à Normale Supérieur

Professeur de lycée (Montpellier puis Amiens) quand éclate la Première Guerre mondiale, il est mobilisé comme sergent d'infanterie. Chef de section, il termine le conflit avec le grade de capitaine dans les services de renseignement. Marc Bloch est cité quatre fois à l'ordre de l'armée, est décoré de la Légion d'honneur pour faits militaires et reçoit la Croix de guerre. En 1919, il épouse Simone Vidal, fille d'un polytechnicien dont la famille, depuis le XVIIIe siècle, était enracinée dans le Comtat Venaissin et en Alsace ; six enfants naissent de ce mariage, dont Étienne qui écrira en 1997 sa biographie impossible. Marc Bloch est nommé professeur à la faculté de Strasbourg, redevenue française en 1919 ; ses qualités professorales et sa rigueur méthodologique représentent alors une vitrine prestigieuse pour l'université française. Il y rejoint des enseignants de premier ordre comme Lucien Febvre, André Piganiol, avec qui il noue des liens fructueux. Il soutient une thèse de doctorat allégée, au propos déjà neuf, sur l'affranchissement des populations rurales de l'Île-de-France au Moyen Âge : Rois et Serfs (1920).

Marc Bloch publie en 1924 son œuvre magistrale, Les Rois thaumaturges. Il y expérimente avec audace une méthode comparatiste empruntée aux maîtres de linguistique (il parle lui-même une dizaine de langues). En 1931, son ouvrage le plus maîtrisé, Les Caractères originaux de l'histoire rurale française, innove une fois encore, car il exploite une interdisciplinarité peu courante à cette époque (botanique, démographie, etc.) pour mieux comprendre l'évolution des structures agraires de l'Occident médiéval et moderne. En 1928, Marc Bloch introduit sa candidature au Collège de France et propose d'enseigner une histoire comparée des sociétés européennes. Ce projet échoue. Il retentera sa chance en 1934-1935, mais avec le même résultat.

L'aventure des Annales

Bloch participe en 1929, avec le groupe strasbourgeois dont Lucien Febvre, à la fondation des Annales d'histoire économique et sociale dont le titre est déjà en lui-même une rupture avec l’histoire historisante, triomphante en France depuis l'école positiviste. Bloch y publie jusqu'à la guerre d'importants articles et surtout de brillantes notes de lecture dont l'impact méthodologique s'est fait encore sentir après sa mort et jusqu'à aujourd'hui. Succédant à Henri Hauser à la Sorbonne en 1936 (chaire d'histoire économique), la guerre le surprend dans la plénitude de sa carrière et de ses recherches.

Un historien dans la guerre

Malgré son âge (53 ans), une polyarthrite invalidante et une famille nombreuse, il a demandé à combattre. Il se déclarait le plus vieux capitaine de l’armée française, grade auquel il était resté depuis 1918, n'ayant pas souhaité suivre les cours de l’École de guerre. Sa conduite durant la guerre, affecté au service des Essences, lui vaudra d'être cité à l'ordre du Corps d'Armée.

Il voit de très près le naufrage de la IIIe République. Marc Bloch a tiré de cet événement majeur, qui a bouleversé sa vie, L'Étrange Défaite, un livre posthume écrit dans la maison qu'il possédait au hameau de Fougères, commune du Bourg-d'Hem (Creuse), de juillet à septembre 1940. Ce livre, qu'il présente comme le témoignage d'un historien, est publié en 1946 et accrédite l'idée que l'échec de l'armée française face aux troupes d'Hitler est imputable aux plus hauts niveaux de commandements, autant à l'égard de la préparation qu'à celui des combats. Il ouvre ainsi la question de savoir dans quelle mesure les élites ont préféré une victoire du nazisme en France et en Europe face aux montées du communisme.

Après la Campagne de France de 1940, il est en tant que juif exclu de la fonction publique par le gouvernement de Vichy en octobre 1940. Son appartement parisien est réquisitionné par l'occupant, sa bibliothèque expédiée en Allemagne. Il est rétabli dans ses fonctions pour services exceptionnels par le secrétaire d'État à l'Éducation nationale Jérôme Carcopino, ancien élève de son père, et nommé à la Faculté de Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand. Il y continue ses recherches dans des conditions de vie très difficiles et en proie aux pires inquiétudes. Du fait de la santé de sa femme, il demande et obtient une mutation à Montpellier en 1941.

Il rédige par la suite, sans documents et dans des conditions difficiles, Apologie pour l'histoire, ou Métier d'historien, publié en 1949 par les soins de Lucien Febvre, livre dans lequel il résume avec brio les exigences singulières du métier d'historien. Il entre dans la clandestinité fin 1942, quand les Allemands envahissent la zone libre. En 1943, après l'invasion de la zone sud qui ne le laisse en sécurité nulle part, il s'engage dans la Résistance, dont il devient un des chefs pour la région lyonnaise au sein de Franc-Tireur, puis dans les Mouvements unis de la Résistance (MUR). Il est arrêté à Lyon le 8 mars 1944 par la Gestapo, torturé, et meurt le 16 juin, fusillé par la Milice aux côtés de trente-deux autres résistants qu'il animait de son courage. Car on sait comment il est mort ; un gosse de seize ans tremblait près de lui : Ça va faire mal. Marc Bloch lui prit affectueusement le bras et dit seulement : Mais non, petit, cela ne fait pas mal (non dolet, Paete), et tomba en criant, le premier : Vive la France ! Ses cendres ont été rapportées dans le cimetière du Bourg-d'Hem.

VIOLETTE SZABO

Violette Szabo (26 juin 1921 à Paris - vers le 5 février 1945 au camp de Ravensbrück) fut une résistante et un agent secret britannique de la section F du Special Operations Executive (SOE) pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle effectua deux missions en France occupée, mais fut arrêtée, déportée en camp de concentration et exécutée. Ses activités ont donné lieu au film Carve Her Name with Pride, basé sur le livre du même titre de R.J. Minney. Avant son départ en mission, Leo Marks, le responsable des codes au SOE, lui offrit le poème The Life That I Have pour coder ses messages radio envoyés de France à Londres.

Années 1940-1943

1940. Le 14 juillet 1940, encouragée par ses parents, elle invite un soldat français à dîner. C'est Étienne Szabo, un lieutenant français des Forces françaises libres (13e demi-brigade de la Légion étrangère), d'ascendance hongroise. Le 21 août, ils se marient à Aldershot. Peu de temps après, l'unité d'Étienne est envoyé en Afrique du Nord.

1941 À l'été 1941, Violette ne revoit Étienne qu'au bout d'un an, à l'occasion d'une permission d'une semaine à Liverpool. En septembre, elle s'engage dans l’Auxiliary Territorial Service (ATS) et devient opératrice de contrôle de tir dans la Batterie anti-aérienne 481.

1942 En avril 1942, elle quitte la batterie. Le 8 juin, sa fille Tania naît. Le 24 octobre, son mari est tué lors de la Seconde bataille d'El Alamein. C'est ce qui conduit Violette à accepter l'offre de recrutement du SOE.

1943 En septembre 1943, jugée apte à la tâche d'agent secret, Violette est engagée comme officier du First Aid Nursing Yeomanry (FANY). Elle reçoit l'entraînement complet de l'agent SOE. Un accident mineur lors d'un entraînement au parachute retarde son envoi sur le terrain.

Première mission en France

Le 5 avril 1944, c'est sa première mission en France. Elle est parachutée près de Cherbourg, avec Philippe Liewer, dont le réseau, aux alentours de Rouen, a été démantelé par les Allemands. Sous le nom de guerre Louise, elle assure la fonction de courrier auprès de lui. Pour aider à la reconstitution d'un nouveau groupe autour de Rouen, région stratégique à l'approche du débarquement, elle est amenée à voyager entre Paris et Rouen pour prendre contact avec les personnes qui sont supposées avoir réchappé et en ramener à Paris. Elle transmet au SOE à Londres des rapports sur les usines qui fabriquent des matériels de guerre pour les Allemands, qui se révèlent précieux pour cibler les bombardements. Le 30 avril, après cette mission de trois semaines de reconnaissance, qui est un franc succès, elle rentre en Angleterre avec Liewer, lors d'un ramassage par avion Lysander dans l'Indre.

Deuxième mission en France

Pour sa deuxième mission, juste après le débarquement, elle est renvoyée en France à Limoges, où elle vient coordonner les maquis locaux pour le sabotage des lignes de communication allemandes. Elle est radio et agent de liaison, avec le nom de guerre Louise.

En juin 1944, dans la nuit du 7/8, jour (J + 2), vers deux heures du matin, après une tentative infructueuse la nuit précédente, elle est parachutée d’un Consolidated B-24 Liberator au Clos de Sussac, avec le major anglais Staunton, chef de mission (en réalité Philippe Liewer Hamlet) le capitaine Bob Maloubier Paco et le lieutenant opérateur-radio américain de l'Office of Strategic Services (OSS), Jean-Claude Guiet. Ils sont hébergés à Sussac, dans la maison de Madame Ribiéras. Le 10 juin, près de Salon-la-Tour, elle tombe dans une embuscade tendue par une patrouille allemande (en fait des soldats du 1er bataillon du régiment Deutschland, de la 2° division SS "Das Reich"), qui recherche un officier disparu. Un jeune résistant français, Jacques Dufour (alias Anastasie), ainsi que Jean Bariaud (qui se trouvaient dans la même voiture que Violette Szabo) s’enfuit mais elle est arrêtée, transférée au SD de Limoges, où elle est interrogée et torturée.

Aux mains de l'ennemi

Elle est ensuite amenée à Paris, avenue Foch, où elle est interrogée par le SS Sturmbannführer Hans Joseph Kieffer et elle subit plusieurs semaines d'interrogatoires brutaux sous l'autorité des services de Horst Kopkow. Mais elle ne parle pas.

Le 8 août, elle est déportée en Allemagne, à Ravensbrück avec deux autres femmes du SOE, Denise Bloch et Lilian Rolfe. Au cours du trajet en train vers Ravensbrück, une attaque aérienne survient. Les gardiens cherchent à se mettre à l'abri. Bien qu'enchaînée à un autre prisonnier, Violette Szabo parvient à apporter une bouteille d'eau à des officiers britanniques blessés. Elles restent trois semaines à Ravensbrück, sont transférées à Torgau, un camp de travail d'où elles envisagent de s'évader, puis à Königsberg et de nouveau à Ravensbrück. Elles sont soumises aux travaux forcés et souffrent de malnutrition et d'épuisement. En 1945, les armées alliées ont pénétré en Allemagne. Après la prise de Varsovie, les Russes avancent en Prusse Orientale.

Entre le 25 janvier et le 5 février 1945, Violette Szabo, Denise Bloch et Lilian Rolfe sont extraites de leur cellule et conduites dans une cour, derrière le four crématoire. Denise Bloch, très diminuée et Lilian Rolfe, qui souffre d'une pneumonie, doivent être portées sur des brancards. Violette peut marcher. Le commandant du camp, le SS Sturmbannführer Fritz Suhren, lit un ordre émanant de la direction des services de contre-espionnage à Berlin, prescrivant que les trois prisonnières « condamnées à mort » soient exécutées. Il ordonne au SS Scharführer Schülte de procéder aux exécutions. Schülte abat chaque femme d'une balle dans la nuque. Le médecin du camp, le SS Sturmführer Trommer, constate leur décès. Les corps sont aussitôt portés au four crématoire et incinérés.

Distinctions

Royaume-Uni

Membre de l'Order of the British Empire (MBE).

1946 : Le 7 décembre, Violette Szabo reçoit la George Cross (GC)

à titre posthume. C'est la seconde femme à la recevoir.

France

1947 : Croix de guerre 1939-1945 (CG), avec étoile de bronze.

1973 : Médaille de la Résistance.

FEY VON HASSEL

Fey von Hassel est la fille d’Ulrich von Hassell (1881-1944), diplomate allemand de carrière et membre de la noblesse hanovrienne, un des premiers membres du groupe de résistance Beck-Goerdeler, lié à l'amiral Canaris.

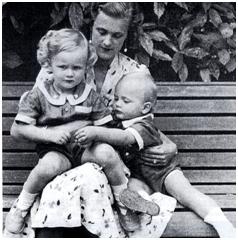

Elle est arrêtée par la Gestapo à l'automne 1944, à l'âge de 25 ans. En vertu d'une ancienne loi allemande, elle est prisonnière de sang, traînée huit mois durant d'un camp à l'autre. Auprès d'elle, alors que ses deux enfants de 2 et 3 ans lui ont été enlevés, une véritable cohorte composée des ascendants ou descendants directs et collatéraux des comploteurs, tels que le comte Alexander von Stauffenberg, frère du poseur de la bombe, les Goerdeler, Hofacker, Helder.

A Dachau, elle rencontre d’autres opposants au IIIe Reich, qualifiés de gratin international par les nazis : Léon Blum, Schacht, le fils de l'amiral Horthy, le pasteur Niemöller, Kurt von Schuschnigg, le capitaine Payne Best, officier de renseignement britannique dont l'autorité et le courage les sauveront tous.

Libérée en mai 1945, Fey ne retrouvera ses enfants, élevés sous un faux nom dans un orphelinat national-socialiste, qu'en septembre. Fey et son mari cohabiteront ensuite avec des officiers anglais jusqu'en 1947 dans leur domaine familial.

COLONEL REMY

Gilbert Renault, né le 6 août 1904 à Vannes (Morbihan) et mort le 29 juillet 1984 à Guingamp (Côtes-du-Nord, actuellement Côtes-d'Armor), fut connu pendant la Résistance sous le nom de Colonel Rémy et il crée la Confrérie Notre-Dame, un des plus importants réseaux de la zone occupée. Il fut l'un des plus fameux agents secrets de la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, connu sous différents pseudonymes dont Raymond, Jean-Luc, Morin, Watteau, Roulier, Beauce et Rémy. Gilbert Renault est l'aîné d'une famille de neuf enfants. Son père est professeur de philosophie et d'anglais, puis inspecteur général d'une compagnie d'assurances.

Élève des bons pères du collège Saint-François-Xavier de Vannes, et après des études de droit à l'Université de Rennes, ce sympathisant de l’Action française (même s'il n'y a jamais militer) issu de la droite catholique et nationaliste, commence une carrière à la Banque de France en 1924. Il participe aux émeutes du 6 Février 1934 et en revient avec les vêtements maculés de boue et un œil au beurre noir. En 1936, il se lance dans la production cinématographique et finance notamment le tournage de J'accuse, nouvelle version du film d'Abel Gance. C'est un échec retentissant, mais nombre de liens qu'il noue au cours de cette période lui seront très utiles lors de son engagement dans la Résistance.

À l'appel du 18 Juin (1940), il refuse l'armistice demandé par le maréchal Pétain et passe à Londres avec l'un de ses frères, à bord d'un chalutier parti de Lorient. Il est parmi les premiers hommes qui se rallient à la cause du général de Gaulle et se voit confier par le colonel Passy, alors capitaine et chef du BCRA, la création d'un réseau de renseignements sur le sol français. En août de la même année, il crée avec Louis de La Bardonnie la Confrérie Notre-Dame, qui deviendra en 1944 CND-Castille. Initialement axé sur la couverture de la façade Atlantique, il finit par couvrir la France occupée et la Belgique. Ce réseau était l'un des plus importants de la zone occupée et ses informations ont permis de nombreux succès militaires, comme les attaques de Bruneval et Saint-Nazaire.

Gilbert Renault, alias colonel Rémy

Convaincu qu'il faut mobiliser toutes les forces disponibles contre l'occupant, il met en contact le Parti communiste français avec le gouvernement de la France libre en emmenant Fernand Grenier à Londres en janvier 1943. Gilbert Renault reconnaît volontiers ne rien entendre au jeu politique, c'est le socialiste Pierre Brossolette qui le met en relation avec des groupes syndicaux et politiques. Fait Compagnon de la Libération par le décret du 13 mars 1942, il devient membre du comité exécutif du RPF à sa création, chargé des voyages et des manifestations. Il fait paraître dans Carrefour, le 11 avril 1950, un article intitulé La justice et l'opprobre, prônant la réhabilitation du maréchal Pétain. Peu de temps après, il adhère à l'Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP). Désavoué par de Gaulle, il démissionne du RPF.

Il s'installe au Portugal en 1954 et revient en France en 1958 pour se mettre à la disposition de de Gaulle, qui ne répondra pas à ses attentes. Il milite dans plusieurs associations ; il est notamment vice-président du CEPEC. Il fait partie des réseaux chrétiens traditionalistes. Renault a rédigé maints ouvrages sur ses activités dans la Résistance. Sous le nom de Rémy (un de ses pseudonymes dans la clandestinité), il a publié ses Mémoires d'un agent secret de la France libre et La Ligne de démarcation (adapté au cinéma par Claude Chabrol en 1966), lesquels sont considérés comme d'importants témoignages sur la Résistance française.

En 1976, il publie Le 18e jour, livre dans lequel il rétablit la vérité quant à la prétendue félonie du roi Léopold III de Belgique qui, avant la guerre, aurait refusé toute collaboration avec les Franco-anglais en vue de préparer la guerre (alors que des contacts secrets avaient lieu, comme le reconnait le général Gamelin dans ses mémoires: Servir, Paris 1946) et qui, en mai 1940, n'aurait pas prévenu les Franco-Anglais de la reddition de l'armée belge à partir du moment où le roi apprit de la bouche même de l'attaché militaire anglais que l'armée britannique quittait le front pour rembarquer à Dunkerque sans rien prévoir pour sauver au moins une partie des combattants belges. Rémy démontre que les appels et avertissements de Léopold III n'ont pas manqué et fait justice des accusations contre le roi en appuyant sa démonstration sur plusieurs preuves dont le témoignage du colonel Thiery des services d'écoute de l'armée française qui ont capté les appels belges au général français Blanchard qui restèrent sans réponse. Il faut y ajouter le jugement d'un tribunal anglais rétablissant les faits en 1941 en faveur de lord Keyes qu'une partie de la presse anglaise avait accusé de couvrir le roi Léopold III, alors qu'il ne faisait que le défendre au nom de la vérité, comme Rémy.

Décorations

France

Commandeur de la Légion d'honneur

Compagnon de la Libération, décret du 13 mars 1942

Croix de guerre 1939-1945

Médaille de la Résistance avec rosette

Royaume-Uni

Distinguished Service Order (DSO)

Officier de l'Ordre de l'Empire britannique (OBE)

États-Unis

Officier de la Legion of Merit

Belgique

Officier de la Couronne de Belgique

Croix de Guerre belge

Luxembourg

Commandeur du Mérite